データベース『えひめの記憶』

えひめ、その食とくらし(平成15年度)

(2)ムラサキ色の味覚

醬油(しょうゆ)は、小麦とダイズを原料とする麹(こうじ)に食塩水を加え、発酵させて絞った液体調味料で、日本で独自に発達し、しかも日常的に用いられる代表的調味料である。味つけのもととなることから「下地」、またダイズの種皮にあるアントシアンという色素が発色すると紫色となることから“むらさき”と呼ばれ、高貴さを表す色として重宝がられた。

ア 油の歴史あらまし

醬油も味噌と同様に、古く中国で穀類や鳥獣魚肉、野菜・海藻などの材料に塩を加えた醬(しょう)(和名ひしお)に端を発し、直接的には穀醬から取れる醬清(たまり)(溜(た)まり)を起源としている。醬油らしきものの製法が日本に伝わったのは、中国へ留学していた僧覚心が中国の径山寺(きんざんじ)豆豉(くき)を持ち帰った鎌倉時代以降である。当初は、その金山寺味噌の副産物としてできる醬(ひしお)の上澄みである醬清を調味料として用いたが、室町末期以降、醬油は日本独自に急速に発展していった。ただ味噌が民衆レベルで伝播(でんぱ)してきたのに対して、醬油は上層階級の文化交流で伝播していったので、民衆レベルまで普及するのには長い歳月が必要であった。だから、醬油は珍重され、特別の日の調味料として使われてきた。

しかし、食糧難の太平洋戦争の末期には、この醬油の廃止が検討されたという(⑱)。醬油は純然たる調味料で、味噌と違って、栄養上の価値を期待することができないうえ、ダイズを大量に主食に繰り入れている時であり、調味料は、栄養価値の高い味噌一本にすべきだというのである。だが、醬油は栄養価の問題ではなく、日本人の調理に欠かせないものである。まして代用食とか、これまで食膳に上る機会の少なかったまずい食べ物が幅をきかすとき、醬油は、これらのまずい材料をおいしく食べさせるところに価値があるとして、この意見は通らなかった。それほど醬油は、江戸時代から明治、大正、昭和と着実に日本人の味覚を育て、味噌同様日本独特の食の文化を築いてきた。

イ ふるさとの醬油の味

醬油の原料は、味噌の場合とまったく同様で、ダイズと麦麹と塩である。『西条市生活文化誌』には、西条地域における自家製醬油醸造の記述がある。それによると醬油は、「小麦1斗、大豆1斗、塩1斗、水1斗の割合で作る。小麦を炒(い)って水につけ、冷えるとザルに上げて置き、大豆を柔らかく煮る。麦と大豆を混ぜ、筵(むしろ)に広げて上から新聞紙で覆っておくと、2・3日で麹の花がつき麹がねる。この花麹に、塩、水を混ぜ醬油桶(おけ)に入れて、毎日1回混ぜると3ヵ月くらいで醬油がとれる。桶の中に竹簀(す)(細かい編み目で編んだ竹の筒)を立てると、この中に醬油の液が溜まる。杓(しゃく)でくみ取ると沈んだ種が醬油の実(しょいの実)で、味が良いので捨てないでお菜(さい)にする。(⑯)」とある。

『聞き書 愛媛の食事』に見られる越智郡玉川(たまがわ)町の醬油も、材料比はまったく同じである(⑰)。

上浦町甘崎地区の**さんは、「自家製の醬油は直径1mほどの1石(約180ℓ)樽で作っていました。原料は自分の家で収穫した小麦を主に、ダイズやソラマメ、エンドウなどのくずになった雑穀を使っていました。塩や水などの細かい配分は覚えていませんが、醸造中は1日に1回は櫂(かい)のようになった棒で底から掻(か)き回す大変な仕事でした。1尺(約33.3cm)ほどある竹で編んだ簀で掬(すく)い掬いして澄んできた醬油をウンスケ(醬油を入れる瓶(かめ))に汲(く)み取っておいて、必要な折に下にある口から抜き取って料理に使います。作った年は使わないで、3年くらい経過した醬油がうまいということで使っていました。」と言う。『四国の衣と食』には、同じ大三島にある大三島町肥海(ひかい)地区では、小麦1升、ダイズ1升、塩1升、水10升を大釜で炊いているとある(⑲)が、詳細が分からない。

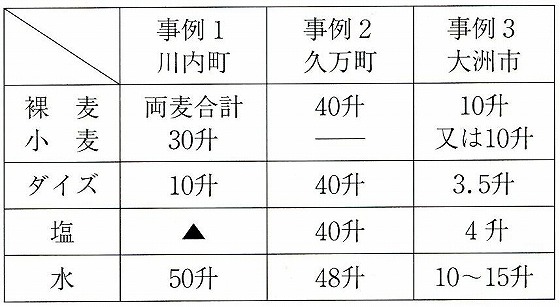

いずれにしても、醬油は、裸麦よりも小麦を用いたほうが味がよいと一般的にいわれるが、これに対して、裸麦を使用した醬油も作られていた(図表4-6参照)。

川内町則之内(すのうち)地区の**さんは、「小麦を使った醬油の方がおいしいといわれていますが、自家製醬油では、事例1のように、小麦と裸麦を混合し、4斗の穀物(小麦・裸麦が3斗、ダイズが1斗)に夏の土用の水を実ものより多目の5斗くらいを使って作っていました。土用の水がよいといわれた理由は分かりません。」と言う。塩は目分量で足していた。醬油は竹簀で漉して取っていたという。

久万町下畑野川地区の**さんは、事例2のように裸麦だけを使い、裸麦・ダイズ・塩を等量に、水は麦の2割増しの比率で作っている。同町直瀬地区でも裸麦による醬油が作られている(⑰)。なお、**さんのように、味噌には小麦を使い、醬油には裸麦を使うというのは、新宮村上山地区の**さんの母親の場合も同様であった。事例3は、『聞き書 愛媛の食事』に見られる(⑰)が、この場合も裸麦だけの醬油が作られていたということになる。

広見町畔屋(あぜや)地区の**さんの家でも先代までは自家製の醬油を作っていたが、味噌に比べて使用量が少ないのに大変手間がかかった。そこで醬油作りを古くから手がけた地元業者の醬油がうまいということもあり、早い時期からそこの醬油を買うようになっていったという。

味噌作りの副産物としての「たまり」は、ダイズを多く使った味味噌を作る場合に、味噌桶の中にザルを入れておき、そこににじみ出た液体を集めて取ったものであるが、そうおいしいものではなく、かつて農村部では日常食にたまりを使い、特別の日には醬油を購入したともいわれる。また、醬油屋がすでに何回もしぼった醬油粕(かす)をさらに利用して醬油まがいのものを使った例として、「ここは麦味噌(をつくる地域)だから、タマリはできません。宇和島の醬油(屋)から、醬油ガラを買ってきて、塩と砂糖を入れて炊いた汁をこして使いました。(⑤)」と宇和島市日振島の例が紹介されている。

このように、自家製の味噌は手前味噌を誇るようなうまいものも作れるが、醬油作りとなると専門家が工場で製造したもののほうがはるかに品質のよい、うまいものができるとして、かつて自家製醬油を作っていた家庭も、次第に業者醸造の醬油を購入するようになっていったようだ。

『四国の衣と食』には、「船の上で醬油の持ち合わせがないときには海水2、真水1の割合で煮て、即席の醬油代用品をつくる。越智郡宮窪町浜ではこれをタイゾウ醬油という。(⑲)」と代用醬油の興味深い事例が記載されている。

醬油は、ダイズのたんぱく質を主原料にした醬(ひしお)であり、アミノ酸系の調味料であるが、この原料を魚とするものもある。魚醬(ぎょしょう)といわれるもので、魚を塩漬けし、じっくり熟成させて仕上げた調味料である。いかなご醬油、いか醬油、かき醬油などがそれである。これらは現在県内では作られていないが、香川県や高知県では生産・販売されている。**さんによると、新居浜でも戦後までキビナゴを主とした魚醬が作られていたということである。

ウ 醬油を使う

淡白な米を主食とする日本食では、おかずに醬油による味付けが必要とされ、味噌とともに郷愁をさそう調味料であった。例えば、刺身、吸い物、そば、おでん、野菜の煮しめ、魚の煮付けなど、醬油の味を抜いては考えられないものである。正月を祝う雑煮も県内ではほとんど醬油味である。ただ醬油は、味噌のように匂いを消す効果がないので、醬油で青魚を煮る場合にはショウガを入れて臭みを消すなどのくらしの知恵が働いている。

醬油は調味料としてだけでなく、菜としても使われていた。『新宮村誌 歴史・行政編』には、「醬油を簀(す)で漉(こ)した残りの小麦と大豆は『ショイノミ』といって良いおかずになった。(⑳)」とあるが、この醬油の実(ショイノミ)は県内の各地で欠かせない常備菜として用意されていたようだ。

『聞き書 愛媛の食事』によると、重信町では、「農作業の比較的少ない9月ころ、一般の家庭で5、6升ぐらいつくる。玄米をずって(石臼(いしうす)で粗挽(あらび)きして)蒸したものと、大豆を炒ってずってよく蒸したもの、粗搗(あらづ)きして皮をとって炒った小麦を、同量ずつ合わせる。湯冷ましを入れて混ぜ合わせ、にぎってこわれないていどの固さにする。人肌ぐらいの温度に冷めてから種こうじを入れてよく混ぜ、2、3枚重ねたこうじむしろの上に広げ、また上にむしろを2、3枚かけてねさす。こうじができあがったら、かめに移してみもの1升につき5合の割合の醬油を入れて混ぜ合わす。なおこれにぎょうせん(水飴(みずあめ))を入れると味がよい。醬油の実はそのままおかずとして麦飯に塗って食べたり、薄く切ったなすにつけて食べる。(⑰)」とあり、また、肱川流域では「しょいのみかす」といい、日常のおかずにしたり、これをしぼって水でのべて牛の餌(えさ)にもすると記している(⑰)。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索