データベース『えひめの記憶』

県境山間部の生活文化(平成5年度)

(2)焼畑と山のくらし

ア みんなで肩を組んで、生きてきた

**さん(柳谷村西谷字中畑 大正9年生まれ 73歳)

**さん(柳谷村西谷字菅行 昭和3年生まれ 65歳)

焼畑面積の多い四国山地の中でも、愛媛・高知県境域の急峻な山間地帯は、とくに焼畑耕作が盛んな地域として知られてきた。柳谷村西谷地域の中畑(なかはた)・菅行(すぎょう)集落は、柳谷村営バス終点古味(こみ)から右折して小田深山に通ずる県道沿いにさかのぼると、およそ2.5kmの地点に点在する13戸(平成5年現在)の集落であるが、そこで農林業を営む**さんと**さんに、焼畑農耕当時の体験を語ってもらった。

(ア)集落ぐるみの焼畑づくり

「焼畑には、トウモロコシを栽培する春焼きと、ソバやぶといって夏焼くもの、それからちょっと下って土用にやるカジキと言いますが、大豆を作るための焼畑があり、またムギやぶといって秋焼きのものもありました。このように、私たちの所の焼畑には大きく分けて四つの形がありましたが、一番多いのは春焼きです。春焼きの作業は大きい作業ですから、その日は集落にとっても共同を原則とした大切な作業日です。それに私たちの集落では、焼畑に際しての不文律ができておりまして、中畑での春の火入れは5月2日、菅行では5月10日と決まっていました。」中畑と菅行は隣同士の集落であるが、火入れの日が一週間ばかり違っていたのは、菅行集落は一戸当たりの土地の所有面積が広いので、焼畑を行う周期が中畑よりも遅く、その分だけ木も大きくなるので、立木を切ってから木が乾くまでの期間がいくらか長くかかり、中畑集落は南向きの暖かい所にあるので、早く焼かないと山に青み(草萌え)が出てきて燃えにくくなることがその原因という。

火入れをするまでに、各自が守らなければならない大切な作業に、火道(ひみち)(防火線)を切る作業がある。火道は地域によって、あるいは、その山の立地条件によって整理の幅が違っているが、この集落では上が4間(7.2m)横が4尺(1.3m)幅の火道をきちんと設けることが義務づけられており、焼畑作業の火が、周囲へ燃え移らないような気配りが行われてきた。また火入れをするまでには、家庭に使用する一年中の燃料や、ミツマタ栽培が始まってからは、それを蒸して皮をはぐために必要な燃料を確保しておかなければならない。そこで焼畑対象地域の木を切る際には、「これは薪(まき)の燃料に用いる木と、あらかじめ心の中で決めておき、それを火の燃え移らない外にまで運び出しておくことも、事前に自分で行う大切な作業です。」とのこと。

さて、火入れ日当日にも、共同作業をするに当たっていろいろな取り決めがある。もともと山間地の集落では、村落共同体の生活の仕組みができあがっていて、例えば急病人が出た時には、急造のタンカで落出の病院まで交代でかついで運ばなければならない。家の屋根は、ほとんど草ぶきだったので、大勢の人手が要るふき替え作業は、共同活動を建て前とした。そして、それにも増して家族が生きるための食糧を作る山焼きの作業は、大切な共同作業の日であった。

「私たちの集落で、『明日は足立(あしだ)ちぞ』とふれがあると、集落内の13歳以上の男性は全員が加わらなければならない共同作業のことで、足の立つ者、つまり動ける者は、皆この作業に出ておりました。そして山焼きの当日はもちろんこの『足立ちの日』です。ただこの山焼きの共同作業に、女性の参加を求めないことにしていましたのは、山焼きにはどうしても危険が伴いますので、男手だけで、この作業を片付けようという古くからの習慣でした。」

「山焼きの順番を決めることも当日の大切な仕事です。山焼きは火が大きくならないように、上のほうから焼くことが原則ですが、その日の天候や風向きなど気象状態をみてから当日の朝、順番の取り決めを行います。ところが朝の早い時や、夕方遅くなってくると、きれいに焼けなくて燃え残りが多く出ることがあります。そこで、一番よく燃える時間帯にみんなが焼きたがるのですが、その調整がまた大変です。とうとう話し合いがつかず、くじ引きにした年もあります。」

「足立ちによる山焼きに際しては、対象となる個人面積の広さや、参加する人手の多い少ないとかいった問題は全く問わないで、5反(50a)も1町(ha)の人も同じ条件で山焼きに参加していましたので、賃金等の損得勘定はせず、いまの人たちの考え方からすると、そういうところはルーズであったかも知れません。しかし、同じ集落内に住んでいるとうまいこといくもんで、ある程度面積があり家族数の少ない家と、面積の少ない家との間では、土地の貸借などがスムーズに話し合われ、そこらあたりは、集落内の全体が連れ合うてくらしができるよう、案外うまくいっておりました。」

山村地域の厳しい立地条件の中で、人々は助け合い、あるときはいがみ合いながらも、一つの節度を守り、そして肩を組み合って生き抜いてきたその心意気に、山村ならではのぬくもりを感ずる。

(イ)焼畑の主役はトウモロコシ

**さん、**さんは「焼畑での典型的な作物は、ずっと昔はヒエでした。これはやせ地でもよく育つことと風害に強いことから作られていたのですが、大正・昭和期で一番多かったのはトウキビ(トウモロコシ)でした。私たちの育ち盛りの昭和の初めころの主食はトウキビ飯でしたから、収穫したトウキビを乾燥させて『うす』でひき割り、大部分のトウキビの中に米を1~2割ちょこっと入れて炊いた混ぜ御飯がトウキビ飯です。そして、どういうものか夏の間はヒエとムギの混食が多く、冬はトウキビ飯でした。水田の面積が少なく、米は貴重品でしたから、米だけの御飯というのはめったに食べさせてはもらいません。正月や祭りの紋日(もんび)のときに、腹いっぱい食べられる米の御飯は本当においしかったです。昔ほどではありませんが、このような食生活の習慣は昭和35年くらいまで田舎には残っていました。」

「そのトウキビの栽培も焼畑をした後、2年くらいまではよくできるのですが、それ以上になるとトウキビはできんようになります。それで3年目からはアズキをまきます。そしてアズキもできんようになったら、今度はアワをまきます。アワが一番最後でしたなぁー。それで大体5~6年になるので、その後は荒らす(放任する)ということになります。焼畑は、土地条件を見計らって適地適作ということで、みんながいろいろ工夫してきました。私らも先祖からの言い伝えで、この土地はヒエをまかんといけん。ここから下の窪地はトウキビがよく育つのでトウキビを作れと教えられてきました。集落内の古老たちも、自分の体験したことを、よく知っているので、土地のよい所には、トウキビやダイズ、アズキを作り、風当たりの強い山の尾根にはヒエをまくことを勧めてくれました。ソバは栽培期間が75日と短く、地力のない所でもよく育つので夏焼きして種をまけば、年内に取り入れができるといったことも、先人たちの知恵です。」と体験から生まれた焼畑農耕の伝統技術を、大きなよりどころにしてきたという。

「毎年行っている一戸当たりの焼畑面積は、平均すると7~8反(70~80a)でしょうが、1町(ha)以上もするところは家族や労働力の多い家で、少ない人は5反以下のところもありました。つまり焼畑農耕での食糧生産は、自分のところで食べる自給自足の範囲内で、売ることはあまり考えておらず、余れば売るという程度でした。そのうちダイズやアズキは、良いお金になりましたので大部分は売って生活していたようです。」

「焼畑で取れるトウキビの収量は、特別ええところの畑で反(10a)当たり一石(150kg)くらいの収量がありましたが、平均すれば、5斗(75kg)くらいの取り高でした。これは焼畑での雑穀作りは無肥料が建て前であったことにも原因があります。昭和20年からの戦後は、化学肥料が手に入るようになって、焼畑農耕にも肥料を用いるようになりましたが、まあそれまでの焼畑での雑穀作りは、ほとんど無肥料だったと思います。」

「私らが物心のついた昭和の初めころは、ミツマタの時代に入っておりましたので、焼畑の目的はすべてミツマタを作るためのものでした。そのころになると私たちの集落では、明治の初めに開発された水田が2~3反と、常時耕作できる熟畑2~3反の耕地をそれぞれの農家がもっておりましたので、焼畑の目的は、次第に食糧生産から商品生産としてのミツマタ作りに替わりつつありました。」

(ウ)焼畑から生まれた商品作物

良質和紙としてのミツマタが、四国山地の特産としてその栽培が増加したのは、明治10年代(1877年~)に静岡産の赤木種が高知県に導入されてからである。そして、この新品種のミツマタが上浮穴郡内に導入されたのは明治20年(1887年)ころ予土境域の交通をとおして移入されたと推測できる。『愛媛県史(地誌Ⅱ中予)』では「明治37年(1904年)の上浮穴郡のミツマタ栽培面積は596haであったものが、明治43年(1910年)には、その5.5倍の3,246haと増加しているのは、明治末年にミツマタの栽培が急速に伸びたことを物語っている。そして、この43年をピークにその後、栽培面積が停滞しているが、四国全体のミツマタが全国に占める比率はかえって高まっている。大正4年(1915年)、全国のミツマタ栽培面積20,501haのうち、高知県9,521ha(38.1%)愛媛県3,528ha (14.1%)であったのに対し、昭和33年の全国のミツマタ栽培面積は、10,500haで、うち高知県の面積3,550ha(33.8%)愛媛県の栽培面積2,910ha(27.7%)となっている。」と述べているように、高知・愛媛の両県の山間地で生産するミツマタ面積は、全国のおよそ50~60%を占めている(②)。

四国山脈を背中合わせに、高知県と隣接する柳谷村は、何かにつけて落出集落が生活や文化の交流地点になっていたようである。**さんは、「親父(おやじ)がよう話しておりましたが、『わしが若いときには、荷物運搬の仲持ちをしていて自分の肩で材木をかつぎ、落出まで運んでいくことが度々あった。そしてあるとき、その運び役で落出に行ったら、高知の人がミツマタの苗を売りに来とったから買ってきた。』と言うのが明治25年(1892年)くらいだと思えるので、そのころ、この地域ではミツマタの栽培がすでに始まっていたようです。」

「食糧目的の焼畑は、何百年かの歴史があると思いますが、一番収入の多かったのはミツマタの時代です。私たちの中畑集落では、大正4年(1915年)から茶の栽培を取り入れ、ひところは共同製茶工場もこしらえて茶をもんでいたのですが、これは10年くらいの短い期間でやめております。どうしてかと言うと、一番忙しい田植えの時期と製茶の作業が重なり、また焼畑の耕作にも差し支えるので長続きしませんでした。」

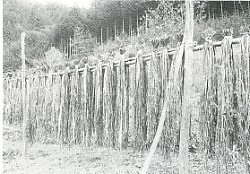

「昭和に入ってからの焼畑の主力は、もっぱらミツマタでした。ミツマタは最初植えてから2年目に株付けといって『うい切り(初切り)』をやります。その後、芽が伸びたものを、2年たってから大きいものを選び順々に『抜き切り』をしていましたが、これは労力が多くかかるので、3年目に全部一度に切り取る方法に替えました。そのことを『オドラシ』と言っていたのは、大きく育ったミツマタの姿が、人の目には踊っているように写ったのかもしれません。そして、その後も抜き切りをしないで3年目に切るという収穫方法です。地力のある土地では、3回目以降もオドラシを作るところもありましたが、大部分の畑では、2、3回くらいが限度で、後は生産量がぐっと落ち込むので放任し、次におとずれる焼畑の周期まで、休ませることにしていました。(写真1-2-4参照)」

**さんは「ミツマタの栽培は、『とね山』と言うて休ませる周期の長い焼畑や、さらに『大とね』と呼ばれる、おのを入れたことのない古い山を切り込んだ所ですと、ミツマタが非常によくできました。だからミツマタ時代には、それまで人が入ったことのない奥深い山まで切り開いて面積を拡大し『宝の山』としてミツマタを作ったものですから、食糧作りの時代よりも焼畑の面積がぐんと広がりました。柳谷村の中でも、とくに広い山地を持っていた中久保集落などでは、ミツマタ景気で大金持ちがぎょうさんできたんですよ。」

**さんは「これも私が母から何回も聞いた話ですが、欧州に大戦があった大正年代の初めころ(1914~1918年)には、3貫100匁(約11.6kg)のミツマタ一丸が10円もしたんですと。1貫匁(3.75kg)3円です。(当時の米価15kg当たり1円~1円50銭)この高値に、もうみんなが浮かれてしもうて『みんな揃うて金比羅さんにお参りに行こうや。』というて相談がまとまりました。『どこそこまで行ったら馬車に乗り、あそこの町の宿屋ではなにを食べた。』という旅先での思い出を、母は楽しそうに話しておりましたから、山奥の厳しい生活から解放された、初めての金比羅参りがよほどうれしかったのでしょう。ところが金比羅参りに行った翌年には、戦争がもう終わってしまったので、ミツマタの価格も半値以下に下がったということです。それでも一丸(3貫100匁)5円前後の価格がしばらく続いていたので、山間地の収入源としては、何よりの産物だったと思います。」

ミツマタの収穫期は11月下旬から翌年の4月いっぱいまでの長期にわたる。1.2~1.5mくらいに伸びたミツマタの枝を刈り取り、この地方で俗に『サルギカイ』と呼ばれている8番線の針金を用いた簡易な索道を利用して、農家の庭先まで運びこむ。そして今度は、その生枝の乾かないうちに、人間の背丈以上の大きな蒸し桶(おけ)にすっぽり入れて、蒸しあげると簡単に皮がはげるようになる。この刈り取りから蒸しあげるまでの作業は、どうしても力が伴うので男手が中心となり、蒸しあがったミツマタの皮はぎには、女手も子供も加わって一家総出の作業であった。

**さんは「子供にとっては、これが嫌な仕事でした。小学校3年生くらいになれば、どの家でも日曜日のたびに、この皮はぎ作業が待っています。子供には、その力に応じて皮のはげる程度の細い枝が選(よ)り分けられていました。忙しさを極めていた当時の農山村の生活では、子供たちの日曜日もまた家の作業に奪われがちで、私の子供のころのくらしぶりを孫たちに話して聞かせても、今の子供にはとてもわかりません。」

**さんは、「一本一本はぎとられたミツマタの皮が黒皮であり、この黒皮をさらに削って荒皮をとり除いたものが白皮です。地域や家によってはいくらか条件が違いますが、この黒皮を削って白皮にする作業は、ほとんど女の人の仕事でした。ミツマタをやりだしたら、乾かないうちにちょっとでも早く白皮にすれば手間もかからんのですが、それが遅れて皮が乾くと作業が難しくなってきます。ですからミツマタの収穫が続けられた冬の季節は、その白皮づくりが女性の大きな仕事であり、ほとんどそれに掛かりきりでした。」

白皮は露天に干して乾燥させるが、水漬け、水洗いをして繊維の歩留まりをよくし、ちりのないものが良質とされ、高値で取り引きされた(写真1-2-6参照)。

ミツマタの製品づくりは水が冷たく、つらい仕事ではあったが、有利な商品作物としての慰めがあった。

**さんは、「昭和の初めころの価格は、白皮ミツマタ一丸(3貫100匁約11.6kg)6円前後で取り引きされそれが長く続きました。一戸当たりの生産量は200貫(750kg)くらいで、多い人は300貫(1,125kg)もありました。昭和15年(1940年)までは、古味までの道路もなかったので、落出の集荷地までの運搬は全部馬の背です。ミツマタの最盛期のころには、馬方さんと言われる荷物運び専門の職業の人がいて、その人たちが荷物を運んでくれました。当時のこのあたりの現金収入は、平坦地の米作農家よりも、はるかにええといわれていました。他村に居る親類との交流の機会などでもミツマタの収入状況が話題になると、『なんと、お前らのところはええのお…。』とうらやましがられるほどでした。」

(エ)焼畑農耕の終点

長い歴史と集落の共同活動に支えられてきた焼畑農耕にも、大きな転機が訪れるようになった。それは、戦後の復興に大きく作用した木材の需要である。**さんは「ミツマタの生産が下火となった昭和30年代に入ってからは、木材であればどのような木でも、売れた時代がありました。それまでは金にならなかった焼畑後の雑木が、箱材やパルプにどんどん売れだしたのです。そのお陰で、私たちの集落でもほとんどの家で改築や増築が行われ、山村のくらしを潤した豊かな時代がありました。」そして、このことが植林への新しい動機づけとなった。

それも植林の始めころは、これまでと同じような焼畑手法で畑を作り、スギやヒノキを植えつけた間に雑穀を間作したのであるが、これには思わぬ障害が現れた。というのはトウモロコシやダイズを間作すると、スギやヒノキの苗木にどうしても土がかかるので、根元の曲がった木に育つのである。また植林をするところの山を焼いた場合、2~3年間はよく育つのであるが、焼畑をすると長らく堆積していた腐葉土まで灰になるので、5年、10年も経ってくると地力が乏しくなり、かえって木の太りが悪くなるという現象がみられだしたのである。

**さんは「これは後から分かってきたことですが、昭和35年くらいまでの植林では、山は焼いたほうがええと思って難儀しながら焼畑を作り、そこへ苗木を植えたのですが、この方法は明らかに間違いでした。山焼きをしないで植林し、雑草などの下刈りをしたところのほうが、だんだん木が良くなってきます。山林目的の場合は焼畑をしてはいけません。ですから焼畑をする場合には、雑穀などの食糧を目的とするもの、ミツマタを目的とするものに効果がありました。」

いま一つは、ミツマタ価格の低迷である。前述のように昭和期に入ってからの焼畑の主力は、もっぱらミツマタに置かれ、第1回のピーク時の昭和12年前後には柳谷村のミツマタ白皮の総生産量は7万貫(約260t)を下らぬと推計され、「村内でミツマタを作らぬ農家は居なかった。(③)」と言われるほどの熱の入れようであったが、日中戦争のぼっ発による労力不足や戦後の食糧不足によって、価格も低迷し、その生産は停滞した。その後戦後の経済復興と共に再び明るい日射しをあびたこともあるが、和紙から洋紙への製造構造の移り変わりと、昭和31年に政府が打ち出した百円紙幣の硬貨化の問題などから急速にミツマタ生産は陰りをみせ、昭和40年代に入ってからは、次第に林業経営への転換が進められていった。そしてこのことは、同時に長らく山地の人々のくらしを支えてきた焼畑農耕の終点とも言えるのである。

イ 県境の焼畑ムラに生きる

**さん(美川村東川 大正2年生まれ 80歳)

(ア)言葉の半分は土佐なまり

美川村の東川地区は、県境の境野(さかいの)をはさんで高知県池川町と隣り合わせにある。その両者の間を、平成5年に入って県道から昇格したばかりの国道494号線が通り、延長323mの境野トンネルで結んでいる(写真1-2-7参照)。

その昔の土佐街道であるが、往還といわれたこの街道は、伊予と土佐をつなぐ重要な路線で、国境となる境野には関所が設けられ、人馬の往来には通行手形が必要であったという。

東川集落で農林業のかたわら苗木商を兼ねている**さんは、「この地域と土佐とは、すぐそこの隣りですから、古くから交流があったようです。藩政時代には、百姓一揆によって土佐の農民が東川の庄屋宅まで逃散してきたので、東川村庄屋の梅木伝左ェ門が、そのあっせんにつとめ、事なきを得たと伝えられていますが、明治期以降、昭和の時代までにも、土佐の人がこちらへ嫁にくる、こちらからも嫁いでいくことが盛んに行われていました。ですから、この辺の言葉は土佐なまりが半分ほど入っています。私も植林用の苗木を育てて売る商売を30年ばかりやっていますが、高知県との取り引きも多く、高知の人たちが訪れた時には土佐言葉で話します。そして松山の人たちとは伊予弁での付き合いです。」街道一の難所と言われた境野には、昭和13年(1938年)にずい道が抜け、さらに昭和30年には、このトンネルの開削工事が進められて今では大型トラックが往来できるようになっている。

(イ)労働交換による共同作業

美川村も、柳谷村と並ぶ焼畑のムラである。そして栽培される作物の種類や作付けの順序などは、前述の柳谷村の事例とよく似通ったものであり、他の町村の事例を調べてみても共通点が多い。ただ、柳谷村の焼畑が集落を単位とした共同作業であるのに対して、東川のそれは、人と人とのつながりを軸に労働交換による共同作業が行われるなど、地域によって参加する人たちの条件がいくらか違っていた。

**さんは、「私が焼畑の作業を自分でやりだしたのは、尋常高等小学校を卒業した昭和5年(1930年)くらいからです。東川地区の山焼きは、集落内の人たちが全部そろってということでは無かったですね。数戸で10人余りが加わっての共同作業でした。私たちの地域では、女の人たちも『いい』という手間替えの組をつくり、山焼きに加わっておりました。男性は男性同士、女性は女性同士で『いい』をつくっておったのです。そして火入れをする場合は危険が伴うので周囲とも相談し、こっちの山は誰と誰とが何日に焼く、次の山は何日に誰と誰との分を焼くということを取り決め、みんなが手分けをして立ち合いでやるんです。10人から15人ほどはどうしても人を集めないと、もし風が出てきたら山火事を起こすことがあるので、2人や3人ではとてもこわくて火を入れることができませんでした。

山焼きに際しては警察の許可をもらって火を入れるのですが、その期間は、1週間か10曰くらいを予定しておりました。そして山焼きには、その日の気象条件や風向きなどを判断できる経験豊かな人が必ず加わってから作業を始めました。

終戦後の食糧難当時には、都会の人が東川にもやってきて、いくらかでも焼畑で食糧を作ろうと、トウキビやサツマイモを植えたことがあります。わずか1反(10a)ほどの山を借りて草や木をなぎ倒したまでは良かったのですが、火入れをするとき、地主の到着を待たないで、山の裾のほうから火を着けたものですから、ゴーッと風を呼び大きな火になって周囲の山まで焼いてしまう山火事を起こしたことがあります。山焼きの火入れは、普通は頭(上)から火を入れて、次第に下のほうに燃え移らせるのが一般の山焼き方法ですが、経験のない悲しさからの出来事でした。」

「焼畑予定地の切り込みは、9月の中ごろからはじめます。木という木は全部切り倒し、小さい草もなぎ倒します。大きな木は切り倒しても運ぶことが容易でないので、枝だけを切り除いて立ち木のまま置き、薪(まき)に手ごろな10cmくらい以下の木は1mくらいの長さに切って山焼きの邪魔にならないところに移し、乾燥して軽くなってから家に運びます。私たちのところでは、3月になったら日照りの続いた日を選んで、山焼きをするのですが、焼け残った木は、さらに全部集めて、今度はくず焼きというのをやりました。

きれいに焼けた跡には植え穴を掘リトウキビを一粒一粒植えるんです。一番修理、二番修理というように中耕(なかう)ちをしてトウキビの根元に土寄せをしました。その当時、トウキビはこのあたりの農家にとっては主食でしたから、一番にトウキビを作らにやいかんと言われてきました。トウキビを作った翌年には、必ずダイズ、アズキをもっていくんです。ダイズやアズキは2~3年続けて連作しても収穫できました。」

「同じ焼畑でも、ソバをまく、麦をまくと言うことになると、時期的にこれは違うんです。ソバをまくのは8月ですから、その暑い盛りに山焼きをしなければなりません。ソバと言う作物は、2か月余りで収穫できる生育期間の短い作物ですから、天候に左右されやすく、1週間もかかって種をまいていたのでは、収穫時期に大きなズレができて作業が思うようにはかどりません。そこでソバの種まきには、面積が1町(1ha)あっても2町あっても1日か2日で終われるように2~3戸の共同作業が行われていました(写真1-2-9参照)。

秋のムギまきは、期間が長くてもよかったので、個々別々の種まきです。ムギは冬越しをして収穫までに半年くらいかかる作物ですから、あわてる必要もなく各自が思い思いに作業と取り組んでいました。」

このように春のトウキビ山、夏焼きのソバ山、秋焼きのムギ山など、みなそれぞれに山の切り込みや、山焼きの様子、作業内容が村や集落によって少しずつ変化がみられるが、焼畑農耕の主なねらいは山間地に生きる人々の自給食糧の確保を第一義としていることに変わりはない。

(ウ)山畑いっぱいに黄色い花の咲くころ

東川公民館発行の『ふるさとの昭和史』によると、「東川地方では、在来種のミツマタがかなり古くから栽培されていたと思われる。明治7年(1874年)の『愛媛県物産取調書』によると、東川(ひがしかわ)・七鳥(ななとり)・仕出(しで)地区では、23町(ha)のコウゾ、ミツマタの作付面積があると記されているところから、これは、赤木種の移入より10年以上前の記録であり、そのころすでにミツマタの栽培例がみられる。(④)」と述べている。

**さんは「ミツマタがこの地域に入ってきたのは、100年以上も前だと思いますが、四国では高知県が一番生産も多く取り組みも早かったようです。当然土佐街道を通って東川地区にも移入され、紙の原料となるミツマタがこの地方の特産物として、『このくらいええものはない』と、どこの家でもその栽培に取り組み、これまでの雑穀生産ではみられない、新しい商品作物として伸びてきました。昭和10年代に入りますと、東川では年間の労働力のおよそ40%はミツマタの栽培に費やし、農業総生産高の30%を占めるという状態でしたから、当時の農家の一番大切な収入源でした。そして、春の花盛りのころには、どの山をみてもほとんどの山畑はミツマタの真っ黄色い花がいっぱいに咲き乱れ、それはそれはきれいな風景でした。」とミツマタ一色に彩られた過ぎし日に思いをはせる。

「それでも50年、60年と栽培を続けているうちに、だんだん土地馴れ(いや地)してきてミツマタの育ちが悪くなってきました。とくに東川地域に多い北側の山で陽当たりが少なく、湿気の多い土地では長くは取れんのです。やむを得ずほうっておいた所を、終戦後は木を植えて材木さえ作っておけば、一生安きに暮らせるということで今度は植林熱が高まりました。」

上浮穴郡内の各町村で、ほとんど見られなくなったミツマタの栽培を続けている人が、東川ではまだ10戸くらいはいるという。しかしそのミツマタ作りは、かつての焼畑の跡地ではなく、土地面積をかなり広く持っている人が、自分の耕作している常畑の端々にミツマタを作って小遣いかせぎをしているくらいで、本格的に力を入れての栽培とは縁遠い存在となった。

**さんは「ミツマタが本当に良かったのは、紙の原料が統制品に指定された昭和12年(1937年)以前の話で、製紙会社が奪いやいこで、ここまで買いにきとりました。多く作る人は、3貫丸(約11.6kg)の束を50丸、60丸とまとめて座敷や倉に積み込み、『値が良かったら売ろうわい。』と売り手側の腰の強い時代もありました(図表1-2-3参照)。

それが、日中戦争と同時に紙原料の統制が布かれ、価格が思うにまかせなくなりました。これは、紙幣や軍票を発行するために、物資を確保しなければならないという政府の方針で、製紙会社等への横流しができない措置がとられました。そして、今もこの統制が続けられていて、価格の高望みは期待できないところから、ミツマタを作る人が次第に減ってしまったのです。」

(エ)心のうずく小学校の廃校

「一般の人たちが、ミツマタをやめたのは、建設業が盛んになったことと、植林が一段と進んだ昭和30年代からです。そのころ弁当持って土木建設の仕事に出かけたら、日当6,000円の収入になったのですが、ミツマタ作りでは、日に2,000円くらいにしかならんのでバカバカしいと、元気なものはみなミツマタを捨てて建設業の仕事に走ったのです。そして今度は林業が頭打ちの状態になっているところから、それに力を入れるよりも『今どきどんな仕事に出かけて行っても、一日1万円は取れるじゃないか。』と言うてムラから出て行く若者が多くなっているのは残念です。」と語る。

東川小学校は117年の歴史をもつ緑に包まれた美しい学校である。郡内からも東川小学校で学びたいと羨望をあつめていた理想的な学校であったと言う。昭和30年当時170名いた児童数は昭和60年には11名、平成3年には、ついに3名にまで減少して、今年(平成5年)の春廃校の運命をたどった(写真1-2-11参照)。

**さんは、「本当に残念なことですが、恥ずかしいほど子供の数が減ってきております。何とか学校の存続をと願う気持ちでいっぱいですが、遺憾ながら主人公の子供たちが居らんのでは、どうしようもありません。この伝統ある校舎も来春には取り除かれることになっていますが、時代が変われば本当に変わるものです。山奥の農村地帯には、どうしても若者が住みついてくれんのですが、若者の腰が落ちつける何かめぼしい産業はないでしょうか。これに食いついていれば、食いそこないは無いぞという柱になるものがあれば、若者たちもまた都会から帰ってくれると思います。」老人の祈るようなまなざしが痛く胸をつく。

(オ)苗木づくりで孫のすね伸ばし

**さんの家の前には、この山あいでは珍しいほど広い70aの1枚畑がある。この畑には、スギ・ヒノキの苗木を始め、ミツマタ・コウゾなどの苗木も育てられ、毎年収穫できるミツマタ畑もある。それにオカボ(陸稲)、雑穀なども作られていて、かつての焼畑農耕時代の作物展示圃(ほ)のような風景がみられる。

彼が農林業の傍ら苗木商を思いたったのは、ミツマタも終わりに近づき、植林によって焼畑も少なくなってきた昭和29年からであった。70aの一枚畑が火山灰土壌で、きめ細かく石ころもなかったことから、この畑を生かすためには、苗木作りが一番ふさわしいと気がつき、県の認可を受けて、しばらくはその苗木作りや販売によってくらしを立ててきたとの事である。「ミツマタの苗作りも20年ほどは岡山県・鳥取県から注文がきていましたが、今は高知県のみとの取り引きになっています。四国の高速道路ができたときに、伊予三島周辺の高速道路分離帯に、ミツマタを植えたいとの希望がありまして、3,000本ばかりの株をお渡ししたこともあります。伊予三島・川之江あたりは製紙業の本場でもあるところから、そのような計画になったのだと思います。」(写真1-2-12参照)。

「子供は4人居りまして、長男だけは農業を継がす予定でしたが、どうも農業の先行きが暗いので、この山あいの狭いところで畑を作っておったのでは、生活もできないし、子供の教育も難しいということで、松山で商業の道に入りました。他の子供たちもそれぞれ小学校の教員として勤めておりますので、今の時代はそれで生活できればよいと思っております。孫たちも、いま大学に5人行っておりますが、その孫たちの『すね伸ばし』を少しは手伝うてやらにゃあいかんと思い、いまだに毎日ごぞり、ごぞりと畑の手入れをしながら働いとります。」

県境近い焼畑のムラに生き、時代の変遷と作物の移り変わりを巧みに読みとりながら、昭和の動乱期を生き抜いてきた古老の顔に生活の疲れは見られない。しみじみ語るその体験談からして、むしろ成すべきことは無事成し終えたという「あんど感」が漂い、厳しいけれど、ほのぼのと生きる印がそこにはあった。

|

写真1-2-4 ミツマタ栽培(美川村東川にて)

平成5年9月撮影 |

写真1-2-6 ミツマタの乾燥(黒皮)

平成5年2月撮影 |

写真1-2-7 旧土佐街道の県境に抜けた境野トンネル

平成5年9月撮影 |

|

写真1-2-9 生育期間の短いソバ畑

平成5年9月撮影 |

図表1-2-3 ミツマタ価格の推移(米150㎏当たりの価格を100とする。) ミツマタ価格は大蔵省印刷局松山分室、米価格は愛媛県普及指導課提供。 |

写真1-2-11 廃校となった東川小学校

平成5年12月撮影 |

|

写真1-2-12 **さんの苗木作りのほ場

平成5年12月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索