データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)(昭和59年3月31日発行)

五 過疎集落の諸相

上浮穴郡の過疎の進行

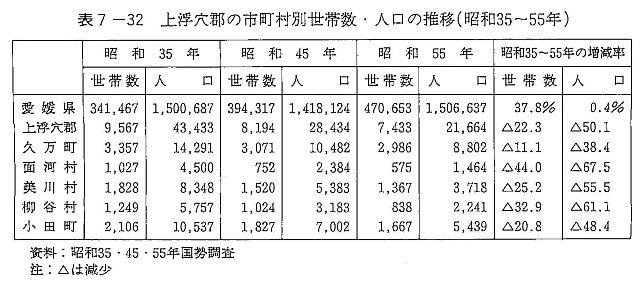

上浮穴郡は険しい山岳地帯の連なるところであり、農業の立地環境にも、交通位置にも恵まれていなかった。このような不利な居住環境にあった住民は、昭和三五年ごろからの、わが国の経済の高度成長とともに都市域に流出していき、そこに過疎地域を現出させたが、上浮穴郡も県内ではその代表的な地域であった(表7-32)。

上浮穴郡の昭和三五年の人口は四万三四三三人であったものが、同五五年には二万一六六四人に半減した。町村別に人口減少率を見ると、面河村・柳谷村・美川村に高く、久万町は低い。同じ町村内でも、町村役場などの公共施設の集中する基幹集落は人口減少率が低く、周辺部の小集落ほど人口減少率が高いのが通例である。過疎の進行は市町村ごとにも、また市町村内の集落ごとにも、その進行の様相を異にするものである。経済の高度成長期における過疎の進行は、地域的な特性を反映して、多様な形態をとって進行する。ここでは上浮穴郡のいくつかの過疎集落に事例を求めて、過疎集落の諸相を素描してみたい。

基幹集落から離れたムラ面河村前組

過疎の進行を流出人口の年齢構成から見ると、まず中学校・高等学校などを卒業した青年層が都市に就業を求めて流出する。次いで中・高年層が妻子を伴って一家転出し、さらに残された老年層が転出した息子に引きとられたり、死滅することによって進行していく。面河村の前組は、学卒後の青年層が流出してしまい、それが引き金となり過疎の進行している典型的な集落である。学卒者が集落に止まらない一要因は、基幹集落から離れているので、そこに集中する公共施設に就業することが困難であり、若者を引き留める就業の場が地元になかったことによる。

前組は面河村の自治区である大組の一つであり、二又木・西浦・所籔・黒妙・本村の小組から構成されている。藩政時代から明治二三年に町村制が実施されるまでは、相ノ峰・渋草・笠方などの大組と共に杣野村を構成し、本村には庄屋屋敷があり、黒妙には明治二三年まで役場があった。明治二三年杣野村と大味川村が合併し、新しい杣川村(昭和九年面河村と改称)の役場が渋草に移動するまでは、村の中心地であった。

前組は面河村の北西部にあたり、皿ケ嶺連峰の一角を占める石墨山(一四五六m)の南斜面に展開する集落である。昭和三五年の農林業センサスによると、農家戸数一〇四戸、耕地面積は水田三六ha、畑一七ha、樹園地七haであり、面河村内では最も農業的色彩の濃い集落であった。標高は六〇〇mから八〇〇mにも達するが、南向きの緩斜面にひらける水田は夏の直射日光を受け、本村や黒妙では一〇アール当たり八~九俵の収量が得られたといわれ、上浮穴郡一の土地生産性を誇った。昭和四〇年ころまでの水田に投入される肥料は肥草であり、各水田には駄場といわれる肥草山が付属していた。肥草山は水田とほぼ同じ面積のものがあり、水田の売買には、この肥草山も付随して売買された。前組の住民生活は生産性の高い水田耕作を主体に営まれ、自営林業や林業労務などがそれを補っていた。上浮穴郡全体に多い焼畑耕作はあまり見られなかった。豊穣な稔りを約束する水田が広く展開し、住民の生活が豊かであったことが、明治中期までの前組を杣野村の中心集落にしていた理由であったといえる。

しかしながら、明治二三年町村制が実施されるや否や、村の中心地であった前組は一転して村の辺境にとその立場を転換する。集落内にある公共施設としては、`所藪に小学校があるのみで、その他の公共施設は村内の基幹集落渋草のものを利用するよりは、隣接の川瀬村(現久万町)の上直瀬のものを利用する方が便利であった。昭和六・七年ころに川瀬村への分村合併の動きが出たのは、このような事情による。戦前の高等小学校、戦後の中学校は共に上直瀬のものが利用され、昭和五四年三月所藪にあった石墨小学校が廃校になってからは、小学生も直瀬小学校に通学をしている。今日、久万農協の支所の売店を利用する場合でも、渋草から週一回の出張販売がなければ、上直瀬にある農協支所を利用する方が便利である。

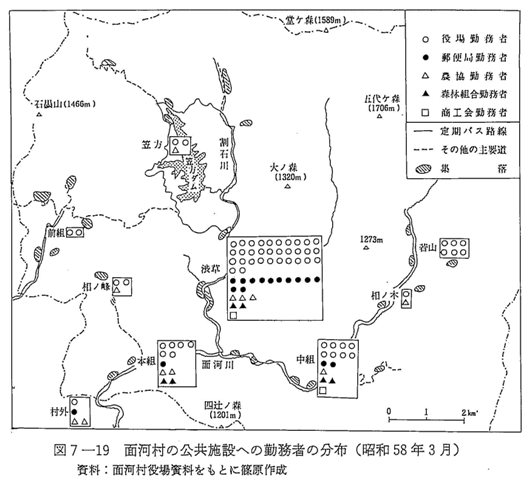

このように村の公共施設から遠隔の地にあり、その利用が不便な前組は、また、これら公共施設への通勤も不便であり、公共施設への通勤者が極端に少ない集落である(図7-19)。農林業中心に自給的な生活を維持していた時代には、この集落の住民は安定した生活が営まれていた。しかしながら、昭和三五年以降の経済の高度成長期になると、農工間の所得格差が拡大し、学卒者は農林業への就業を忌諱するようになる。山村に残る青年層の多くは、役場・農協・森林組合などの公共施設に勤務するかたわら、家業の農林業を営むものが多い。前組では、これらの公共施設への通勤者が少ないことが、青年層の残留を少なくし、過疎進行の大きな要因となったといえる。

前組の昭和三五年の戸数と人口は、一一八戸・五七三人であったが、五七年には四九戸・一三六人となっている。昭和五八年の人口の年齢構成をみると、九歳未満一人、一〇歳代一一人、二〇歳代一一人、三〇歳代七人、四〇歳代一八人、五〇歳代三九人、六〇歳代一三人、七〇歳代一五人、八〇歳代九人、九〇歳以上一人となっており、五〇歳以上の人口が六二%も占めている。小組ごとの戸数を昭和四五年と五七年で比較すると、本村は二二戸から一三戸に、黒妙は一八戸から一六戸に、所藪は一七戸から八戸に、二又木は一一戸から三戸に、西浦は一二戸から九戸にと減少している。昭和三五年ころには、母屋と隠居で一戸を構成していたが、現在は母屋と隠居から構成されている家は半数にも満たず、かつての隠居にあたる老人世帯のみから構成されている家が多い。残留する四〇歳から六〇歳代の男女は、地元に就業先のないことから、土建業者のマイクロバスに乗って、松山市の土木建築業に通勤労働する者が多い。農地は集落の縁辺部から荒廃し、昭和五五年現在の水田は二五ha、畑は七haとなっている。水田は昭和三五年の六九%に減少し、畑は同じく四一%に減少している。四〇歳以下の人口が極端に少なくなっているこの集落は、人口の再生産がほとんど見られず、その将来が案じられている。

開拓地のムラ美川村丸山

第二次世界大戦直後には、わが国は極度の食糧難から、各地に緊急開拓地が設定される。上浮穴郡にも、久万町に東明神・芋坂、川瀬村に新開山、面河村に川之子などの開拓集落が設定されたが、これらの開拓集落は既存の集落と比較して、その立地条件に劣っていたので、食糧事情の緩和と共に離村者が相次ぎ、過疎集落となったり、廃村となっていく。美川村の丸山は、戦後設定された開拓集落が廃村となった典型的な集落である。

丸山は美川村の東端高知県境付近の二箆山の北側の山腹緩斜面に立地する。標高は八五〇mから一〇〇〇mにも達し、集落の高距限界付近である。二箆山の北斜面には、中村山東谷・中村山西谷・簑川などの集落が立地するが、これらの山腹斜面の集落は、明治以降いずれも高知県池川町や吾川村の入作者が定住して形成された集落である。これに対して標高四五〇mから五〇〇mの谷底には東川・中村・水押などの集落が並ぶが、これらの集落は土着の住民から構成されたもので本部落と呼ばれた。本部落は谷底平野に水田が広がり、また県道も通じていたので、人口流出が少ないのに対して、これらの山腹斜面の集落は、立地条件が悪く、過疎の進行が著しい(写真7-16)。

丸山の入植が開始されたのは昭和二一年である。翌二二年には七戸の農家がそろい、開拓組合が結成された。県有林一一八haが払い下げの対象となり、入植者一戸に約五haの林野が分配された。入植者は東川や水押などの本部落、本部落の周辺にあったおおぎ畑・いしょう舟などの土佐の入作農民が形成した枝村、高知県の池川町・吾川村などの次・三男や、家督を息子にゆずった隠居などが入植した。入植農家は立木を伐採し、製炭をしたり、用材として伐り出すかたわら、その跡地を焼畑方式によって開墾した。畑には陸稲・とうもろこし・ばれいしょ・きびなどの自給作物が栽培されたが、標高の高い北向斜面であったので、作柄は安定せず、次第に出身地の集落に引き揚げていく者が増加した。昭和三〇年に一七戸あった戸数は三四年には八戸に減少した。住民は昭和五六年まで一人の老婦人が不定期的に定住していたが、実質的には昭和四六年に廃村となった。離村が続出したのは昭和三八年の豪雪以降であるが、すでにこの当時には、谷底の集落と丸山で二重生活を強いられている者も多かった。谷底の集落から、比高にして四〇〇mもあるこの集落には、踏み分け道が通じるのみであり、学童が谷底平野の東川小学校に通学するのは困難であった。学童のいる家庭は、妻子を谷底の集落に降している者も多かった。昭和四〇年以降の離村戸の離村先は、谷底の本部落に降りたもの、村内の基幹集落である七鳥や西古味に転居したもの、また久万町や松山市、さらには遠く大阪府下などに離村したものもある(表7-33)。離村先での生業は土木建築業に従事する者が多い。転出にあたっては、土地を売却したもの、林地として保存しているものなど種々であるが、跡地はすべてすぎ・ひのきの植林地となっている。谷底の本部落に降りたものは、本部落の離村戸の家屋と農地を購入して転居した者が多く、植林の手入れなどには丸山に通っている者も多い。

入作のムラ美川村ヨラキレ

美川村の東部二箆山周辺は高知県との県境に近く、明治年間以降、高知県の池川町・吾川村などより入作者が多く入村し、定住集落になったものが多い。二箆山の南麓の奥藤川の奥地に点在するヨラキレ・ウツギョウ・信木・長崎などは、いずれもこのような入作者の定住した集落である。

明治二二年に編成した黒藤川の土地台帳を見ると、大字黒藤川のなかでは、二箆・置俵までが定住集落であったとみえ、宅地名目の地目はここまでしか見当たらない。それより奥地の現在の長崎組に属する長崎・信木・ウツギョウ・ヨラキレには宅地は皆無である。これらの地区の土地所有は、川の北岸の二箆山の南斜面が二箆組の組有林としての草山(一四六町歩)や、久万町の山林地主の雑木山(二九七町歩)になっている。この間に二箆・置俵などの住民の小地片の切替畑や雑木山が介在しているが、それらは面積的にはとるに足らない。明治二二年当時の黒藤川の奥地は二箆組の草山に利用されたり、外部の山林地主に雑木山として所有され、あまり利用価値のない林野であったと推察される。

降って明治三九年測図の陸軍測地部の地形図によると、長崎・信木・ヨラキレには数戸の家屋にそえて集落名が記載されている。長崎・信木・ヨラキレはこの間に住民の定着があったものと考えられる。

現在ヨラキレに居住する二宮コユキ(明治三五年生)は一〇歳のとき父母に連れられて、土佐の名野川村(現吾川村)から大阪山(黒藤川の南岸の山)に入作してきたという。当時黒藤川の奥地の山中には、土佐の名野川村の名野川・北川、池川村の用居などから焼畑耕作のために入作する者の小屋が点在していたという。これらの入作者のなかには適地を見つけて定住する者もあらわれるが、彼等の定住した集落が長崎・信木・ウツギョウ・ヨラキレなどであった。明治末年には、長崎一五戸、信木八戸、ウツギョウ三戸、ヨラキレ一〇戸程度の定住集落があったという(写真7-17)。

入作の最盛期は大正年間であり、長崎から奥地の標高七〇〇mから一〇〇〇mの山中に、入作住民の小屋が七〇戸程度も点在していたという。林野の所有は、川を境に北岸と南岸で別個の村外の山林地主に一括して所有されていた。その所有者は北岸では昭和二二年までに七人、南岸では六人にも変遷している。彼等山林地主の所在地は、近くは久万町、高知県須崎市などであるが、遠くは大阪・神戸、さらには埼玉県・東京都にまで及んでいる。

入作者はこれら外部の山林地主の山中に小屋掛けをして焼畑小作したが、これら小作人を直接支配したのは、山林地主に雇われていた山監督であった。入作者の小作の単位は五町歩から一〇町歩程度であったが、入作者はまず借地の中心地に入作小屋を建設する。小屋は又木を地面に掘り込んで建てた草葺の掘立小屋であり、板の上にムシロを敷いた部屋が二つ程度あり、一つの部屋にはイロリが切られていた。ミツマタを蒸す釜屋と便所は屋外に別棟で建っていた。

作物はとうもろこし・大豆・あずき・ひえなど自給作物も作られたが、その主体はみつまたの栽培であった。小作料はみつまたの現物で収めた。その歩合は二歩五厘といわれ、収量の四分の一を黒皮で収めるのがしきたりであった。みつまたは焼畑の二年目に作付されるものが多かったが、その前作や間作の自給作物には小作料はかからなかった。地主は分収した黒皮のみつまたを山元の製造場で、沢渡・二箆などの婦女子を雇用して白皮に加工してから出荷した。

入作農民が入山するのは雪融けの後の三月二〇日ころである。まずみつまたを刈り取り、それを釜屋で蒸して皮はぎをする。三月下旬から四月にかけては焼畑造成のための山焼もする。火入れの終わった山には四月下旬から五月上旬にかけてとうもろこしを播き、ついでひえ・大豆・あずきなども播く。仕事の一段落した五月末から六月上旬にかけては出身地の土佐に帰り、そこで仕事をする者も多かった。六月下旬から八月にかけてはみつまたの中耕・除草のかたわら、みつまたを白皮に加工したりもした。八月下旬から九月上旬には翌春山焼する焼畑の山林を伐採した。一〇月中旬には大豆・あずき・ひえを収穫し、次いで一〇月下旬ころにはとうもろこしを収穫する。一一月に入ると寒さが厳しいので、一部越冬するものを残して多くの入作者は出身地に帰って行った。

入作農民は壮年の夫婦が多かった。彼等はその子女を伴ってくる者もいたが、なかには、学童を出身地に残している老父母に預けて来る者もいた。出身地の北川・名野川・用居などとは、山越えで徒歩にして片道三時間程度であったので、入作期間中も出身地の農繁期や節句・盆などには帰郷するのが普通であった。生産したみつまたは地主に現物で収めた以外は、白皮にして出身地にとって帰り、そこで商人に売却するものが多かった。

入作によるみつまた栽培は、昭和に入っては次第に衰退し、昭和一〇年すぎには入作小屋は二〇戸程度になっていた。その入作も戦争が激しくなるにつれて、みつまたの販売が不振となり消滅する。入作者が定住して形成した長崎・信木・ウツギョウ・ヨラキレの集落は、昭和三五年には長崎一九戸・信木一〇戸・ウツギョウ五戸・ヨラキレ一〇戸の計四四戸であったが、その後の経済の高度成長期の間に、相次いで出身地の高知県へ帰村したり、大阪・松山などへ挙家離村し、昭和五七年現在は長崎一二戸・信木三戸・ヨラキレ三戸となり、ウツギョウは昭和四八年ころ廃村となった。

これら集落の住民は、戦後農地解放の恩恵によって焼畑小作していた林地の一部が払い下げられたが、その面積は五haから一〇ha程度にすぎず、その山林のみでは生活の維持は困難であった。外部の山林地主の人工造林が一段落した昭和四〇年ころからは、地元での林業労務は激減し、生活の不便とも相まって、ナダレ的な挙家離村が続出した。ヨラキレのような入作農民の定住した辺境の集落は、耕作限界に近いところに立地しているので、食糧事情が緩和されると真っ先に廃村化していくのであった。

焼畑小作のムラ柳谷村小黒川

柳谷村役場のある落出から大野ケ原に通じる国道四四〇号は、柳谷キャニオンと称される黒川の険しい峡谷をぬって通じる。峡谷の北岸には、標高四〇〇mから七〇〇m程度の緩斜面があり、ここには川前・永野・松木などの柳谷村の中心地をなす集落が点在している。その対岸は急斜面が峡谷に落ち込み、集落の立地する余地はまったく無いように思われるが、その急斜面に立地していたのが、小黒川と横谷であった。

小黒川・横谷から対岸の柳谷村の中心集落に出るためには、黒川の峡谷を渡らねばならないが、小黒川に通じる吊り橋が架設されたのは大正一二年であり、それまでは峡谷に丸太の橋がかかっていたのみであった。横谷には橋はなく、架線につるされた渡し舟があるのみであった。対岸の川前・永野・松木などが南向きの緩斜面で積雪もあまり見られなかったのに対して、小黒川と横谷は北向きの日陰斜面で、一月から三月の間は土を踏むことがなかったといわれるほど積雪の深い集落であった。

このような立地条件の悪い地点に、いつころから住民が住みつきだしたかは詳かになし得ないが、明治二二年編成の土地台帳によると、小黒川には一一戸の宅地があり、山林も一一名持の記名共有林であったので、明治中期には一一戸の住民からなる集落であったことは確実である。一方、横谷は明治二二年には二戸の宅地しかなく、しかもその二戸が対岸の川前と松木の住民に由来すると考えられるので、当時はまだ集落を形成していたとは考えられない。住民の口碑によっても、小黒川は独立した集落であったが、横谷は対岸の川前と永野の土地であり、それらの集落の住民が焼畑耕作する入作地であったといわれている。また横谷には、隣接する高知県仁淀村の別枝・高瀬などからの入作者もはいっていた。これらの入作者が次第に定住して集落を形成したのが横谷であると考えられているが、集落形成時期は明治末年から大正初期ではないかと推察される。

両集落の戸数が最も多かったのは、みつまた栽培が盛んであった大正年間であり、当時は入作者も含めて、両集落ともに二四~二五戸の戸数を誇っていた。しかしながら集落の衰退も早く、昭和二五年の農林業センサスによると、小黒川の戸数は一一戸、横谷の戸数は七戸となっている。小黒川は昭和四五年には六戸一六人となり、最後の住民が離村し廃村となったのは昭和五五年であった。一方、横谷の最後の住民が離村したのは昭和五二年であるが、役場の統計では昭和四〇年に戸数○と記載されており、当時すでに集落の実体は失っていたものと考えられる。

小黒川や横谷の人口流出が、柳谷村の他地区の集落と比較して早く進展したのは、集落の立地環境に恵まれなかったことにもよるが、その最大の要因は土地所有形態の特異性に帰せられると考えられる。小黒川の明治中期の土地利用と土地所有を復元すると、集落をとり囲んでコヤシと呼ばれる常畑があり、その外側にはハルジといわれる常畑があった。コヤシはとうもろこしと麦の二毛作を行なう畑であり、ハルジは夏のみとうもろこしを栽培する畑であった。常畑の外側は切替畑であり、三年程度とうもろこし・きび・あわ・ひえなどの自給作物が栽培されたのち、二〇年程度の休閑を繰り返す利用形態であった。コヤシ・ハルジは住民の私有地であったのに対して、切替畑は高山の一一株持といられ、集落住民一一人の記名共有林であった。

その記名共有林は、明治末年から持分が住民間で移動していくが、大正一五年から昭和三年ころにかけて、対岸の集落松木の鶴井家に集積されていく。現在高山一一株の持山の大部分は鶴井家の所有となっている。鶴井家は集積した林野を小黒川の住民に焼畑小作をさせるが、その焼畑の跡地に植林を義務づける。焼畑小作の住民は、造成した焼畑にとうもろこし・大豆・あずきなどを三年程度栽培する。みつまたは三年目に植え付けるが、同時にすぎ・ひのきも植林する。小作人はみつまたを栽培しつつ、植林したすぎ・ひのきを保育する。かくして一〇年程度みつまたを収穫した後に人工造林の山として鶴井家に返却された。小作料は無償であったが、鶴井家にとっては、すぎ・ひのきの苗を提供するのみで、人工造林の山が造成されることになったのである。このようにして鶴井家は小黒川の切替畑を人工造林の山に変えていくが、人工造林の増加は焼畑用地を縮小させ、住民の生活基盤を切り崩していく。かくして人工造林が増加するにつれて小黒川から住民は離村して行くのである。

小黒川の住民の離村先をみると、対岸の川前・永野あたりへの近距離移住が多い。その理由は、小作人であり転出資金に余裕がなかったので、松山などへの遠距離移住はできなかったのだという。多くの住民は、川前・永野などの住民が松山市などへ転出した後の家と農地を買い取り、そこで農業のかたわら土木建築などの且雇労務に従事している者が多い。

共同体の崩壊したムラ柳谷村中久保

中久保は柳谷村最奥の集落であり、大野ヶ原にほど近い標高八六〇mほどの南向きの山腹緩斜面に立地する集落である。この集落は古来一八戸から構成され、土地所有規模に格差はなく、昭和二五年当時は各戸山林五〇ha程度、焼畑八ha程度を所有していた。集落の住民は焼畑耕作によって自給作物を栽培し、また、そこにみつまたを栽培して現金収入を得てきた。焼畑耕作は火入れや、獣害防御に住民相互の協力を必要としたので、この集落は均等な土地所有形態と相まって、きわめて共同体的な色彩の強い集落であった。焼畑耕作以外でも、各種の相互扶助組織が存在し、草葺き屋根を葺きかえる萱講などはその典型的なものであった。この集落が徐々に変質しだしたのは、昭和三〇年ころからの焼畑に植林が開始されて以降である。住民の生業は自給的な焼畑耕作からすぎの植林、さらには林業労務にと変化していく。植林は、個人主義的な活動のもとに営まれるので、この面から共同体は弛緩し、焼畑耕作の衰退と共に集落は分解し、離村が統出していくようになる。昭和三五年に二〇戸(集落の構成員と見なされない一時的な寄留者三戸を含む)、一二四人の集落は、昭和四五年には一六戸、七六人の集落に縮小し、さらに五八年には一四戸、三八人の集落になってしまった。

離村は中学校・高等学校を卒業した後継者であるべき学卒者からひきおこされる。この集落では分家制限があり、長男は必ず家督を継いだが、二・三男以下は外部に就業を求めて転出するのが習わしであった。しかし、昭和三五年ころから高校進学率が高まるにつれて、松山市に進学した子弟は長男も含めて帰村しなくなってしまった。松山市に就職する長男のために、父祖伝来の山林を売り、松山市内に家を建てる者も多くなってきた。残存している一四戸のうち、一三戸は松山市か今治市に長男のために家を建築している。

残存住民の生業もまた種々雑多になっている。焼畑耕作の衰退後、住民のとり組んだ仕事は自山への植林事業であった。自山への植林事業が一段落すると、次に森林組合の労務班に属し、村内の造林事業に従事するようになる。この集落には森林組合の労務班の請負師が二人いたが、彼等は村内の造林事業が枯渇してくると、林業労務者をひきつれて、松山市周辺や東予地方、さらには広島県・山口県にまで造林の仕事に進出するようになる。昭和五八年現在中久保には、主として村外に造林の場を求める請負師が三人(うち一人は松山在住)おり、彼等に雇用されて村外の林業労務に従事するものが六戸一〇人いる。ほか、自山の保育作業を続けながら村内外の造林に雇用されるものが四戸九人おり、他の二戸は老人世帯で林業労務は不可能である。また林業労務に従事しながらしいたけ栽培をしているものが六戸あるが、彼等は冬季松山市付近で原木の仕入れの作業に従事し、原木を中久保にとって帰るのは三月下旬である。冬季の数か月間は松山市の住宅で過ごす者が多い。

このように集落住民の生業とその場所は種々であり、年間の半ばを松山市の住宅で過ごす者も多い。中久保残留の一四戸とはいえ、その意識はすでにばらばらになっており、中には組づきあいから離れている者さえいる。山林を外部の地主に売却した者も多く、林野所有には随分大きな格差がついてしまった。現在集落領域の山林の約三分の一は外部の山林地主の所有になっているという。同一規模の山林を持つ一八戸の住民が、村落共同体的な体制のもとに焼畑農業を営んでいたころの、つつましくはあるが活力に満ちていた平穏な村の姿はもうどこにも見られない。中久保は共同体の弛緩と共に、過疎が進行し、将来の集落の存続さえ危ぶまれてきている状態である。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索