データベース『えひめの記憶』

中山町誌

二、 社叢に見られる食物

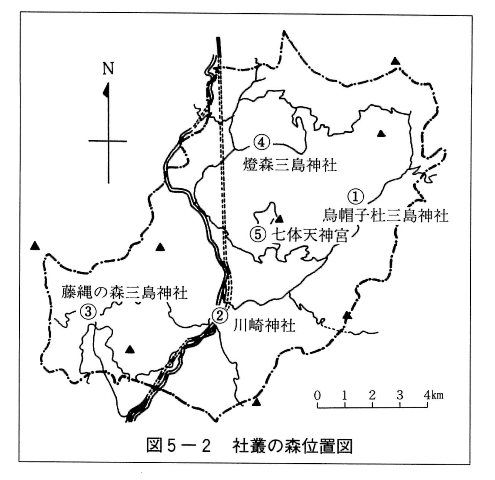

①「烏帽子杜三島神社社叢」

当神社は中山川の支流、栗田川沿い標高四〇〇メートルの地点にある。由緒などは定かではないが、現存する鳥居銘に寛政四年、手水石には亨和二年奉納とあることから、約二八〇年に近い歴史を物語るものがある。また、文治元年乙巳歳九月新宮造立とあることから、かなり古い時代から、この地に祭られていたものと思われる。

この境内の社叢林はスギ、イチョウ、ムクノキの大木と、ヤブニッケイ、サンゴジュ、アオキ、サカキ、ヤブツバキ、キンモクセイなどがある。大木の中には大杉と称される御神木がある。また、ムクノキはその根元で二股に分かれて、その部分が空洞化しており、共に、古を感じさせる老木として偲ばれている。

②「川崎神社社叢」

中山川(肱川)とその支流の栗田川の合流地点、標高一八〇メートルの山裾にある当神社は天長元年(八二四)に出淵の氏神として創建されたと伝えられており、後に菅原道真公を合祀して川崎天満宮と称されるようになった。川崎神社境内は、かつては垣生城があった通称「盛景さん」(尾立て山とも言われる)と呼ばれる小高い山と尾根続きであったと思われるが、現在は独立した丘となり、自然林としてその状態が比較的よく保たれている。

社叢林はウラジロガシ、ツブラジイ、シラカシ、カゴノキが主体であり、この他にスギ、マサキ、アオキ、ヤブニッケイ、イヌビワ、アラカシ、ヤブツバキ、ソヨゴ、リンボク、サカキ、シュロ、オカメザサ、ナンテン、ネズミモチなどがある。

③「藤縄の森三島神社社叢」

永木地区を流れる藤の郷川の上流、標高二六〇メートルの川沿いにある当神社は、一本鳥居が県指定の有形文化財になっている。天平勝宝六年(七五四年)に藤縄の森三島神社として創建された。江戸時代には大洲藩主の崇敬もあつく、近郷に知られた由緒ある神社である。

当神社には、昭和元年に樹木調査が行われた記録が残っているが、その記録と現存のものとはほとんど差異が見られない。

この神社の社叢林は、特徴的なものとして、スダジイ、イスノキ、シラカシの他に、スギ、イチョウ、ヒノキ、ムクノキ、ムクロジなどの高本が見られ、その下には、サカキ、ヤブニッケイ、イヌマキ、ビワ、ヤブツバキ、ヒサカキ、アラカシ、スダジイ、ネズミモチ、サザンカ、ヤツデ、イタビカズラなどの低木が見られる。

④「燈森三島神社社叢」

佐礼谷地区を流れる、中山川(通称拝鷹川)の川沿いの標高三一〇メートルに当神社がある。正慶二年(一三三三)中替地の幸身に鎮座されていたものが、寛文六年(一六六六)焼失、宝永元年(一七〇四)に現在地に祭られたとされている。

この神社の社叢林は、クスノキ、イチョウ、カゴノキ、ケヤキ、スギ、カエデ、ヤブニッケイ、イロハカエデなどのほか、コウヤブラン、ツワブキ、シャガ、シュロ、アオキ、ヤブツバキ、ミツバテンナンショウなどの低木や下草が見られる。

⑤「七体天神宮社叢」

秦皇山の中腹、小池部落を通る県道野中長沢線沿いの標高五六〇メートルに七体天神宮が祭られている。当天神宮の由緒などは、資料が皆無であるため定かでない。

この天神宮の社叢林は、コガノキ、イチョウ、スギ、ケヤキの高木の下に、ヤブニッケイ、ツガ、ヤブツバキ、ヤツデ、シユロ、アオキなどの低木のほか、ハイドクソウ、ヤブミョウガ、サネカズラ、エズミモチ、シオデ、コウヤブランなどが見られる。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索