データベース『えひめの記憶』

四国遍路のあゆみ(平成12年度)

(3)種田山頭火-母の位牌を背に遍路行-

放浪漂泊の俳人種田山頭火(さんとうか)(1882年~1940年)は、少年期、母の自殺に遭遇し、その痛哭(つうこく)な体験は、彼のその後の人生に大きく影を落とす。そこから生じた原罪意識、根が深ければ深いほど、その悲しみは深く、脱却は至難である。二度にわたり四国遍路を試みた山頭火、その二度目の遍路行はまさに無一物の状態での行乞の旅であったという。その軌跡をたどり、その一端を明らかにした。

ア 山頭火の生い立ちとさすらいの人生

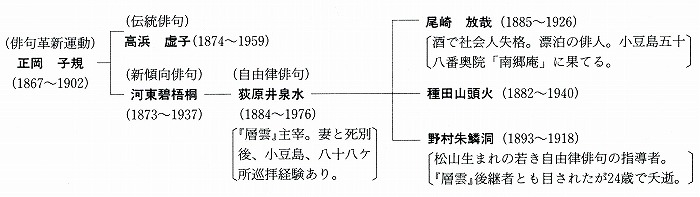

種田山頭火は山口県生まれの自由律の俳人である。旧制山口中学校を卒業し、早稲田大学文学部文学科に入学したが、母親の自殺以来次第に家政乱れ家運が傾くとともに、山頭火自身も心身に変調をきたし、卒業4か月前に退学し、父とともに酒造業を営むことになる。しかし、明治44年(1911年)酒造に失敗し一家が離散したあと、妻子とともに文学の友を頼って熊本で額縁店を開業したが、酒色に溺れ東京に出たりしていた。俳人としては、大正3年(1914年)から荻原井泉水(図表3-2-6)に師事して、自由律俳句誌『層雲』に出句する。大正13年(1924年)、感ずるところあって熊本の曹洞宗報恩寺望月義庵和尚につき禅を修行、翌年出家得度し、耕畝(こうほ)と名づけられた。大正14年には、熊本県鹿本郡植木町の味取観音堂守を命ぜられたが、1年2か月にして堂を捨て、行乞流転の旅に出た(①)。

「(山頭火が)もっとも彼を特色づけている漂泊行乞の生活にはいったのは、尾崎放哉(図表3-2-6)が没した大正15年が昭和になったとき。放哉は晩年をひたすら坐りつづけて一歩も門外に出ず、山頭火は歩きつづけて老を迎えた。(②)」と両人の師でもある荻原井泉水は述懐する。

実際、山頭火の年譜(③)を開いてみると、大正15年(1926年)から昭和14年(1939年)までの間、毎年一度ならず、九州・山陽・山陰・四国地方から遠く木曽路、北陸路、東北地方までと広範囲の行乞・遍歴の旅に出ている様子が分かる。その旅について、山頭火は次のように語っている。

私は元来旅がすきです、あてのない旅、気兼ねのいらない自由な旅に自分の後半生をゆだねてしまった、人に迷惑をかけ

ず隅の方で小さく呼吸してゐるこれが現在の私です、まあいはゞ『イボ』のやうな存在です、癌になれば大いに迷惑をかけ

るが小さな『イボ』なれば迷惑にならないと思ふ

分け入っても分け入っても青い山 笠にとんぼをとまらせてあるく

だまって今日の草鞋をはく ほとほととして木の葉なる

これがいまの生活です、一種の性格破産者とも思ってゐる、しかし自然を心ゆくまで見て歩くうち芭蕉、一茶に通じるもの

を感じるが二人の境地に達するまでには至らない(④)

昭和14年10月1日、野村朱鱗洞(図表3-2-6)の墓参、そして四国遍路に出るため、来松する。

大山澄太氏の述べる松山への旅立ちの朝の様子をまとめると、次のようである(⑤)。

山頭火が旅立ちの荷物の整理をしていた。そのとき、風呂敷の中から真白い布に包んだ小さいものが畳の上に落ちた。彼はそれを両手で拾い上げ、拝むようにした。それは山頭火の自殺した母の位牌であった。彼は「わしは長い旅に出る時は、いつもこの位牌を負うて母と共に旅をしていた」と言い、続けて、彼が11歳の3月6日のことを、「その日、わしらは近所の子供たちと、裏の方の納屋で芝居ごっこをして遊んでいた。ところが母屋の方がさわがしいので走って行ってみると、お母さんが、井戸からひきあげられて、筵(むしろ)をかけられていた。僕は母に抱きついて、どんなに叫んでも母は歯をくいしばって冷たい体となり、返事がなかった。その時の恨めしそうな顔が、澄太君まだ時々幻のように浮んでくるのだよ。母は33歳だった。」と語った。

この母の死に対して、金子兜太氏は、「少年期に、母を理不尽に失った(奪われたというべきだろう)ものの喪失感の激しさを思うわけだが、その死の理由が痛ましく、そのうえ死体を目撃しているとなれば、それはどうしようもない酷さの記憶と重なる。からだの芯が裂かれているような、それこそ痛覚を超えた真昼のような状態-それだけに激痛と虚脱がたえず意識されているような状態にちがいない。(⑥)」と述べている。

山頭火の母への想いを、四国遍路出立の昭和14年と前年の3月6日(母の命日)の日記に見てみる(⑦)。

昭和13年の記には、「亡母四十七回忌、かなしい。さびしい供養、彼女は定めて(月並の文句でいえば)草葉の蔭で私のために泣いているだらう。うどん供えて、母よ、わたくしもいただきまする」とあり、昭和14年の記には、「転一歩-母の四十八回忌、読経しつつ香の立ちのぼるけむりを見つめていると、四十八年の悪夢が渦巻くようで、限りなき悔恨にうたれる。」と書き残されている。

山頭火の母の死に対する想いの強さを感じないではいられない。母の位牌を背に行脚を続けてきた山頭火の行き着く先は、彼の心に安寧(あんねい)を与える地であり、その地での鎮魂である。

イ 山頭火と四国遍路

真野俊和氏は、「昭和十四年の秋、漂泊の俳人といわれた種田山頭火は生涯最後の旅に出発した。彼の数多い旅のなかでも二回目の四国遍路である。最初のそれは昭和二年から三年にかけてのことで、これは中国、四国、九州地方一円の前後七年間にわたる壮絶な行乞大旅行のひとこまであった。そしてこの時には四国八十八ヶ所をすべて順拝したとされるにもかかわらず、残念なことに彼自身の手で旅の記録が焼却されてしまったこともあって、詳細な足跡は不明となってしまった。(⑧)」という。なお、この1回目の四国遍路は、大山澄太氏の「山頭火の四国へんろ(⑨)」に余談も含めて記されている。その折に俳友尾崎放哉の墓参をしている。

(ア)四国遍路出発前夜

昭和14年(1939年)10月の種田山頭火の来松を、当時の地元紙『海南新聞』は「俳僧種田山頭火氏 飄然俳都を訪問 故野村朱鱗洞氏墓に参詣」と2段3行の見出しで次のように報じている。

中央俳壇層(おうはいだんそう)雲派(は)の驍將(せう)として最近その名を謳われている漂泊(へいはく)の老僧種(ろうそう

たね)田山頭火氏が去る一日へうぜんと俳(はい)都松山をおとづれ、弟子の昭和町松山高商(せう)教授高橋(はし)光洵齋(さ

い)氏宅(たく)にわらぢを脱(ぬ)いでゐる、氏はかつて明治末(まつ)葉のホトトギス派爛熟期(はらんじゅくき)に自由律俳

句(りつはいく)を高唱(せう)しまた本社俳壇(はいだん)の選者として十六日吟(ぎん)社を主宰(さい)してゐた故野村朱

(しゅ)鱗洞(どう)氏と同志で日本俳壇(はいだん)の新運動に從(じう)事してゐた。(中略)現在(ざい)は(中略)佛(ぶつ)

門に帰依して諸国巡禮(じゅんれい)と俳諧(はいかい)に安住の地(ち)を求(もと)めて居る、来松の動機(き)も同志故朱鱗洞

(しゅりんどう)氏の靈(れい)を慰(なぐさ)めるためで二日石手寺の墓(はか)所を訪(と)ひ今は亡き親友の前に心からの回向

を捧(ささ)げた。八日頃まで滞在(たいざい)のうえ高橋(はし)教授と四国巡禮(じゅんれい)の旅(たび)に出發する豫定であ

る(⑩)。

新聞では「故野村朱鱗洞氏墓に参詣」と記事にしているが、藤岡政一氏によると、石手寺地蔵院の過去帳には、朱鱗洞の記録は全くなく墓も不明であり、墓地を一わたり捜したが見付かりそうもないので、山頭火はささやかな自然石の墓の前に立ち、「ここで拝んでおきましょう」と言って一緒に礼拝したと書き残している(⑪)。しかし、あまりの山頭火の落胆ぶりに、「私の朱鱗洞の墓探しが始まり、市内新立(しんだて)の阿扶持(あぶし)墓地に在ることを突き止め発見し、昭和十四年十月五日の夜、小雨降る中を山頭火、一洵・私の三人で詣でることが出来ました。」と地元放送局の番組で同氏は話している(⑫)。

その折の様子を『ひともよう』では、次のように記している。

山頭火が置き忘れていた遍路笠と杖を持って家を出たのが夜の十時半頃だった。雨気を孕(はら)んだ険悪な空模様であ

る。高橋の門前までくると、暗闇の中から「ぬっ」と酪酎酊して体を扱いかねるような格好で山頭火が現れた。近寄って墓

が見付かったことを告げると、右手を高く挙げ「よかった、ありがとう」と云った。座敷へ上り経過を話すと、山頭火は感

動のためかむしろ険しい顔付きをしていた。明朝、墓詣りをしてから出立するとばかり思っていたところ、「いや、僕はこ

れから詣ります。そしてその足で遍路に出ます」と云って、帯をしめ直しはじめた。もう十一時を過ぎているし雨模様でも

あるのにと皆んなで止めたが、山頭火はこうと決めたら変改する人ではないと思って、遍路荷を背負い笠をかぶって外へ出

た。山頭火はその恰好がおかしいと笑った。高橋さんも袋を一つ肩にして私に続いた。山頭火は奥さんに別れを告げて、杖

をついて出てきた。(中略)山頭火から線香を受けとり墓に手向け、山頭火がチンチンと鉦をたたき、三人で般若心経を誦

えた。何分にも真暗なので目には見えなかったけれども、山頭火は朱鱗洞のお墓のあたまをゴシゴシと何度も何度も撫ぜさ

すり、涙をこぼしている気配が私に伝わってきたのでした(⑬)。

この後、三人は、雨の降りしきる中を松山駅へと向かう。着いたのが10月6日の午前1時10分であった。その墓参の日(6月5日)発行の『海南新聞』の記事の一節には、「また氏は酒も好物だといふ木賃(ちん)を拂ってあまれば酒に換へて陶(とう)然となる、世の中にも慾(よく)望を断ったものが飲む酒の味はまた格別(かくべつ)だといってゐる(⑭)」と奇しくも酒好きの山頭火の一面を報じている。

(イ)四国へんろ道中記

第2回目の四国遍路は10月6日に松山を出発し、11月6日高知で挫(ざ)折した。その記録である『四国へんろ日記』は、11月1日撫養(むや)を出発して、徳島に入ろうとする日から始まる。そこで松山を出てからの遍路模様を『ひともよう』で日をおって簡単にまとめる(⑮)。

遍路に出て、10月8日に山頭火は六十一番香園寺で、俳句誌『層雲』(昭和14年11月号)に「伊予小松より-お元気でせうか、私は今幾十年ぶりで四国の土をふみました。松山でやっと朱鱗洞君の墓所を見出しました、層雲原稿としてお目にかけます。」と近況報告を出している。

10月14日に香園寺を出た山頭火は、後から追ってきた高橋一洵らとともに伊予西条を訪ね、また各地の札所を巡っている。同19日には、「おかげで巡拝の旅をつゞけてをります、三角寺で高橋さんとも別れてからは遍路らしくなって毎日歩いてをります、雨中の雲辺拝登は苦しかったゞけそれだけまた感銘ふかいものがありました、その日の一句、『雲がちぎれると 山門ほのかに』上り下り五里の間、誰にも逢ひませんでした、句ハたくさん出来ますけれど自信のあるものはなかなか生れてくれません、おはがき二通ありがたく拝見いたしました。奥様へもお子さま方へもよろしく、そのうちまた、(讃岐本山にて 種田生)」と藤岡政一氏に便りを出している。

同21日には小豆島に渡る。前の訪問から10年余を経てのことである。

同22日朝、山頭火は記憶をたどって、「大空放哉居士」の墓を求めて西光寺墓地を上っていった。墓の裏には、「居士は鳥取市の人尾崎秀雄、某会社の/要職に在ること多年、後其の妻と財と/を捨てゝ托鉢を以って行願とす。流浪/して此島に来り南郷庵を守る、常に句/作を好み俳三昧に入れり、放哉は其俳号也 享年四十二歳」(/は行変えを示す)と師荻原井泉水が5行書きで彫らせている。

漂泊の俳人山頭火最後の大旅行となる四国遍路では、今までの僧形で托鉢し喜捨を受けたり、友情の宿に恵まれ、路銀を与えられたりしてきた己を責めて、僧形を捨て、無帽で、あわせ一枚にへこ帯という乞食姿で遍路をしようという命を捨てる大胆な覚悟の旅(⑯)であり、「柳ちるもとの乞食になつて歩く(⑰)」遍路行であったともいえよう。

無一物で出立、覚悟の遍路であったはずの山頭火が、「行乞が辛い」と言って、11月10日から高知で数日滞在し、郵便局に足を運ぶが、期待したもの(金銭)が届かず、11月16日とうとう一か月有余の四国遍路を中断し、土佐街道を松山に向かう。このことを大山澄太氏は次のように解説している。

(この旅は)世間からは、ほいとう扱いにされ、宿にも泊りにくい五十八歳の老廃人の旅と見るべきである。筆致は淡々

としているが、よく味読すると、涙の出るような修行日記である。彼はこの旅で心を練り、ずい分と、体を鍛えさせられて

いる。果たせるかな土佐路に入ってからいよいよ貰いが少くなり、行乞の自信を失った、頼むというハガキを、柳川の緑平

と、広島の澄太に出した。高知郵便局留置と言うので、二人は彼の言うて来た日に着くように為替を切って送金したのであ

るが、彼の足が予定よりも早すぎて、高知に四日滞在してそれを待ったがなかなか着かない。そこでへんろを中止して仁淀

渓谷を逆って久万から松山へと道を急いだのであった(⑳)。

こうして彼の2回目の四国遍路の旅は終わった。ここで、山頭火の「遍路行(㉑)」より数句抜き出す。

香 園 寺 朝焼けのうつくしさおわかれする

秋空ただよふ雲の一人となる

南 郷 庵 風ふけばどこからともなく生きてゐててふてふ

死をひしひしと水のうまさかな

太平洋に面して 石ころそのまま墓にしてある松のよろしさ

ひなたまぶしく飯ばかりの飯を

野 宿 寝ても覚めても夜が長い瀬の音

ウ 終焉の地松山

この後、松山に構えられた「一草庵」に居住することになる。遍路行の翌年(昭和15年)母の命日にあたる3月6日の日記には、「亡母第四十九回忌、……仏前にかしこまって、焼香諷経、母よ、不孝者を赦して下さい。(㉒)」と記している。上田都史氏は、「この克明に記録された日記の底流として貫かれているものは、母の自殺の痛恨である。(中略)十一歳の山頭火に仮借容赦もなく熔印されたこの痛ましい原風景は、捨てても捨てても捨て切れない。焼いた日記は灰となって一陣の風に消散烏有、痕をとどめないが、この惨絶の原風景はいよいよ鮮明である。(㉓)」と述べている。

山頭火の書き残した『短章(㉔)』昭和12・13年には、「私はどんなに見下げられても平気だ、私は人間として無能無力であることを自覚してゐるから、何のねうちもない自分であることを悟っているから。」とか、「山頭火よ、愚にかへれ、愚を守れ、愚におちつけ!(昭和13年)」とか、「愚を守る-貧乏におちつく-無能無力に安んずる おのれにかへる-」などの言葉が見える。また、「愚」という言葉をよく目にする。これらの言葉は山頭火が切実に自分自身に呼びかけたものであろう。とすれば、一か月有余の四国遍路は、禅僧の僧形をかなぐり捨て、その恩恵をも拒み、真に「愚」に生きようとし、しかも「愚」に徹しきれなかった遍路行脚ではなかったのか。

山頭火の長年にわたって記してきた日記は、四国遍路の終わった翌昭和15年10月6日で終わり、5日後の同月11日、「伊予の国で死にたし(㉕)」と言った山頭火は、念願の松山の地で大往生している。

<注>

①大山澄太「種田山頭火」(『愛媛大百科辞典下巻』P118 1985)及び伊沢元美「種田山頭火」(『日本大百科全書 14』P834 1989)による。

②荻原井泉水「山頭火という人間」(『山頭火読本』P16 1990)

③大山澄太「種田山頭火年譜」(『山頭火著作集Ⅱこの道を行く』P313~323 1987)及び村上護「山頭火年譜」(『山頭火読本』P334~339 1990)による。

④『海南新聞』 昭和14年10月5日付

⑤大山澄太「山頭火の熱涙 自殺した母への思慕」(『山頭火読本』P21~22 1990)

⑥金子兜太『種田山頭火-漂泊の俳人』P28 1974

⑦前出注⑤ P23

⑧真野俊和『旅のなかの宗教』P138~139 1980

⑨大山澄太「山頭火の四国へんろ」(『大法輪』P115~116 1979)

⑩『海南新聞』昭和14年10月4日付

⑪藤岡政一「メモ」(藤岡照房『ひともよう』P45 1996)

⑫藤岡照房『ひともよう』P46 1996

⑬前出注⑫ P48~51

⑭『海南新聞』昭和14年10月5日付

⑮前出注⑫ P55~60

⑯大山澄太「解説」(『山頭火著作集Ⅲ 愚を守る』P212 1989)

⑰種田山頭火「遍路行」(『山頭火著作集Ⅳ草木塔(自選句集)』P177 1987)

⑱種田山頭火「四国へんろ日記」(『山頭火著作集Ⅲ 愚を守る』P57~82 1989)

⑲前出注⑧ P142

⑳前出注⑱ P212~213

㉑前出注⑰ P177~188

㉒上田都史「山頭火の日記」(『山頭火読本』P238 1990)

㉓前出注㉒ P238

㉔種田山頭火「短章」(『種田山頭火著作集Ⅲ 愚を守る』P198、P204、P210 1985)

㉕前出注③ P323

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索