データベース『えひめの記憶』

えひめ、昭和の記憶 ふるさとのくらしと産業27-松野町-(令和6年度「ふるさと愛媛学」普及推進事業)

1 奥内の里保存会の取組

(1) 棚田保存の取組

ア 奥内の里保存会

「平成11年(1999年)に『日本の棚田百選』に選ばれて、令和4年(2022年)には『つなぐ棚田遺産』に選定されました。『日本の棚田百選』は棚田の景観を重視したもので、『つなぐ棚田遺産』は棚田保全を重視しています(写真2-3-1参照)。

『日本の棚田百選』に選ばれたとき『奥内棚田保存会』が発足しました。そのときはまだ規約や会則はありませんでした。それから農道がコンクリートに整備されました。『国の重要文化的景観』に選ばれたため『奥内の里保存会』に名称変更しました(写真2-3-2参照)。私(Bさん)は平成29年(2017年)から会長を務めています。会員は地域の人が中心で、私が地区のまとめ役である組長をしていたので、その流れもあって会長をすることになりました。

地域で熱心に棚田保存活動をされている方がいて、棚田遺産の選定に当たっては、役場と一緒に取り組んできました。

田んぼは所有者が各自で管理しています。保存会には、地域以外の人も希望があれば入会することができ、現在、少数ですが地域以外の人も入会しています。地域以外の人がもっと増えたら良いと思っています。

当時、私たちは『日本の棚田百選』というものも、棚田という言葉も聞いたことがありませんでした。私たちにしてみれば生まれたときからある当たり前の風景だったからです。ほかの地域の人は棚田を見て『すごい。』と言いますが、私たちにとっては特別なものという感じはありませんでした。」

「『日本の棚田百選』に選ばれる以前はほかの地域から人が来ることもあまりなく、同じ松野町の人からも県外の奥内県と言われていました。選定されてからは全国からお客さんが来るようになり、平日でも人が来るようになったことに私(Aさん)は驚いています。」

「『日本の棚田百選』に選ばれてから私たちの意識も変わり、お客さんが来るので環境整備をしました。『国の重要文化的景観』に選ばれてからは、景観というくらいですから環境が荒れていてはいけませんから、それまで以上に気を遣って整備をしました。この地域は高齢化も進んでいますので、田んぼの所有者に任せきりにはできなくなってきており、私(Bさん)たち地域の人で協力して整備するようになりました。」

「高齢化の影響で管理できる人が減ってしまい、農道の草刈りも地域の人で協力してやっています。

全国からお客さんが来るようになり、お客さんが来てくれていると嬉しいので、お客さんを見かけたら私(Aさん)たちの方から話しかけるようにしています。」

イ 奥内の棚田の特徴

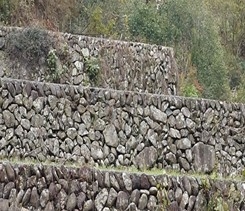

「棚田を見に来る人からは石積みが魅力だと私(Bさん)は聞いています(写真2-3-3参照)。最近になって石積みが崩壊するところが増えてきたので、それを修繕するのに地域外の人にも参加してもらっています。修繕には高い技術が必要ですので、鬼北(きほく)町の石工さんにお願いしています。石工さんのお話では、奥内の棚田の石積みは場所によって石の積み方が違うそうです。自然にある石を使って積んだものですから積み方も様々です。父や祖父は田んぼの手入れをよくしており、石積みの草も引いていたことを憶えています。」

「棚田はきれいな四角の田んぼにはなりません(写真2-3-4参照)。角が丸くなっていたり、広いところと狭いところがあったりします。機械を入れにくいところに機械を入れて作業をしますので、私(Aさん)たちの作業を見てほかの地域の人はびっくりします。植え方も田んぼによって考えなくてはいけません。

奥内の棚田は、ほかの地域の棚田より面積があるので恵まれていると思います。少しでも面積を確保するために石積みも工夫しており、真っ直ぐではなく反っている石積みもあります。五十崎(いかざき)(喜多郡内子(うちこ)町)の泉谷の棚田は1枚1枚が小さな面積ですので機械が入らない場所があるので大変だと思います。棚田を見てきれいだと思うだけでなく、棚田を作った先人の苦労や思いを感じることも大切だと思います。

以前、テレビの撮影で俳優の温水洋一さんが来たとき、ふるさとの宮崎県の風景を思い出して『自分たちは都会から来てきれいな風景だと思って見ますが、実際にここで米作りをしている人の苦労は計り知れないものがありますね。』と言っていたことが印象に残っています。」

(2) 奥内の里保存会の活動

ア 様々な活動

「私(Bさん)たち『奥内の里保存会』は様々な活動をしています。県内の棚田保存会との交流や全国棚田サミットに4年前から参加して多くのことを学んでいます。また、奥内の棚田の特徴である石積みについてのワークショップを行ったり、松野東小学校の児童が来て田植や稲刈りの体験授業を行ったりしています。ほかにも、奥内のお米を数年前から棚田米として販売しており、数は少ないですが、おいしいと評判です(写真2-3-5参照)。」

イ 県内の棚田保存会との交流

「『国の重要文化的景観』に選定されてから県内の棚田保存会との交流が増え、交流会では活動報告をしています。現在、県内には棚田以外にも文化的景観に選定されているところがあり、その人たちとの交流会を開くことも考えて、今後はそのような交流会をより活発にしたいと思っています。

令和9年(2027年)には研修なども可能な施設が奥内にできる予定です。少しずつ環境の整備をしてお客さんが足を運びやすいようにしていきたいです。施設ができたらほかの保存会との交流が今以上にできるようになると私(Bさん)は期待しています。」

ウ 全国棚田サミットへの参加

「私(Aさん)たちは全国棚田サミットには、山口県、滋賀県、和歌山県、長野県と4回参加しました。全国棚田サミットでは、発表や分科会、現地視察に参加します。今年は長野県の地域おこし協力隊の人から発表があり、棚田の水を引くところと出すところを一緒にすることで収穫量が上がったという話を聞くことができました。ほかの棚田のある地域から学ぶことができる良い機会になっており、耕作放棄地の活用法などについても勉強になっています。」

エ 石積みのワークショップ

「石積みのワークショップでは、壊れた石積みを修復するまでの工程を専門の先生から学べ、積み方などは難しいので勉強になっています。最近になって石積みが崩れたり、落ちそうになったりしているところがありますが、農業機械は重量がありますので、石積みにかなりの負荷が掛かっているのだと思います。私(Bさん)の父の時代は崩れたら自分たちで直していましたが、石積みを個人で直すのは難しいので、今は役場にお願いして補助金で業者に依頼しています。建設会社などで働いていた人なら技術があるので直せるのかもしれませんが、素人が積んだら次の日には崩れてしまうこともあります。」

オ 松野東小学校の体験学習

「10年以上前から、松野東小学校の3年生から6年生までの児童が、奥内の棚田で田植と稲刈りの体験学習をしています。田植までの準備は保存会がして子どもは田植をし、その後は稲刈りまで保存会が管理して、時期が来たら子どもたちが稲刈りをします。体験学習では、子どもたちに考えさせて田植や稲刈りをしています。去年(令和5年〔2023年〕)から子どもたちが稲の成長を観察するために来るようになりました。私(Bさん)たちも学校からカレーパーティーに招待してもらい、小学生との交流をしています。」

「体験学習の内容を充実させるために、今年は餅米の苗を植えて、収穫後は餅つきをしました。私(Aさん)たちの活動が地域の子どものためになっていると思うので継続していきたいです。

また、愛媛大学の学生も田植や稲刈りを体験しに来たことがありますが、初めての学生が多かったので良い体験になっていると思います。」

カ 棚田まつり

「奥内では、『国の重要文化的景観』に選ばれる前から棚田まつりを毎年10月か11月に実施しています。棚田まつりはコロナ禍で開催できなかったり、雨で中止になったりしたこともありますが継続して開催しており、毎年300人くらい来てくれています。

棚田まつりでは、昔の人が米を運ぶために使っていたオイコを背負って走る『おいこレース』やコンサートのほか、鬼北町のダンスチームが来てダンスをしたり、地元の太鼓衆が演奏したりしています(写真2-3-6参照)。近年はキッチンカーも来ていますし、今年(令和6年〔2024年〕)は闘牛の横綱も来ていました。

私(Bさん)たち奥内の里保存会だけでは難しいので松野町商工会や役場の協力があって祭りが開催できています。」

「私(Aさん)たちは、棚田まつりのときに徳島にある『天空の村・名頃かかしの里』というところからかかしを借りて田んぼに立てており、来客からの評判も良いです。かかしの里の人たちも毎年来てくれており、良い交流ができています。

以前はペットボトルにろうそくを立ててライトアップをしたこともあります。電気ではないので火がゆらゆら揺れてきれいでした。多いときは1,300個くらい置き、お客さんに明かりをつけてもらったりしたこともありました。」

(3) 奥内の棚田保存の課題と今後の取組

ア 棚田保存の課題

「棚田保存の課題としては後継者問題があります。現在、奥内の里保存会の活動は奥内の集落の70歳代の人たちが主体となって取り組んでくれていますが、高齢化が進んでおり、これから何年田んぼができるだろうかと口々に言っています。

私(Bさん)より若い人は、40歳代の人が2人いるだけというような状況です。まずは耕作放棄地が減ることが大切ですから、地域外の人でもやりたいという人がいれば協力したいと思っています。」

「奥内には多くの地域で課題になっている高齢化や空き家、耕作放棄地の問題があります。奥内は、10年前は30戸ありましたが今は20戸くらいで人数は50人を切っており、空き家も増えています。

最近は、高齢になって管理できなくなり放棄された田んぼが増えています。また、田んぼにユズやクリを植えているところもあります。耕作放棄地を減らすことが棚田の保存において大切だと私(Aさん)は思います。」

イ 今後の取組

「田んぼの管理は所有者が各自でやっていますが、今は高齢者や女性だけの家も増えたので管理が難しくなっています。管理するのが難しい家の田んぼは、役場で募集した希望者や地域おこし協力隊のメンバー、協力隊を卒業した人が作業を担っています。

奥内の里保存会は、大洲(おおず)市の樫谷棚田保存会や東温(とうおん)市の井内棚田保存会など、ほかの保存会の人たちとの協力や情報交換によって活発に活動できています。私たちはほかの保存会の人たちから多くのことを学んでおり、それを参考にして様々な活動をしていく必要があると私(Bさん)は思っています。例えば、棚田オーナー制がありますので、制度を整えてオーナー制が実施できる環境を作っていきたいと考えています。

また、今は観光客には棚田の風景を見てもらうだけですが、もっと喜んでもらえる工夫をしていきたいと思っています。」

|

写真2-3-1 奥内の棚田

松野町 令和6年9月撮影 |

写真2-3-2 奥内の里保存会

松野町 令和6年9月撮影 |

写真2-3-3 棚田の石積み

松野町 令和6年12月撮影 |

|

写真2-3-4 棚田の様子

松野町 令和6年9月撮影 |

写真2-3-5 おくうち棚田米

松野町 令和6年9月撮影 |

写真2-3-6 オイコ

松野町 令和6年12月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索