データベース『えひめの記憶』

遍路のこころ(平成14年度)

(1)伝承による食の伝播①

ア 稲の品種の伝播

江戸期における米の生産は、農民にとっては年貢米のための生産であり、その収量を充たすために多くの労力を強いられた。このため、品種によって収量の多少が大きく左右された江戸期には、稲作の技術で重視されていた一つが品種の改良であったという。深谷克己氏は「商業的農業と生産技術」の論稿で、「稲の品種改良に対する熱意は近世全期のものであり、やがて中央市場との関係が生まれると、銘柄米を形成した。(②)」と指摘している。

(ア)土佐の稲の伝播

江戸中期の儒者桂井素庵は、寛政5年(1793年)7月5日の記に「此日頃他邦の遍路等土佐の世の中を見て世の中ハ稲の実るをさして言たそや驚て曰郷里などハ中なか如此なる稲ハなしと言此国の世の中よしとてよろこぶ(③)」と記して、道行く遍路が、土佐国(現高知県)の稲の良さを口にするのを聞いて素直に喜びを表している。

民俗学者で稲の研究家でも知られる近藤日出男氏によると、素庵が蟄居(ちっきょ)生活を送ったという土佐国仁淀川河口にある宇佐町から高南台地は、「遍路選(よ)り」、「よりヘンド」、「高橋ヨリ」、「大正選リ」、「香り吉」、「ヒエリ」、「カラス」、「幾治ヨリ」、「ヤマシロ」、「渡船」とたくさんの在来種を輩出した産地でもある。とりわけ高岡郡七子坂を越えた仁井田川沿いは酒米の名産地といわれてきた土地柄である。仁井田(現窪川町仁井田)の民謡に「におうお米で育てた娘 他所にはやらぬと親心」、あるいは「娘やるなら仁井田にやろぞ におうお米の金の波」とあるが、当時仁井田地方で栽培されていたにおい米(香り米ともいう。)の品種は「遍路選り」であった。近藤氏は、「この品種は、四国遍路を巡る人たちが少しずつ各地に持ち出していたようで、私が調査したころには、九州各地、中国地方にも広まっておりました。(④)」と述べている。

このように、四国遍路の盛行が各地の稲の品種の変化にも次第に現れてきたという。その例として、近藤氏は、今治藩の歴史を伝える『今治夜話』にも見られる(⑤)稲の品種「遍路聖浄」、「巫女十五瀬(みこいとせ)」、「近江弥六」、「高田弥六」、「遍路モチ」、「両国モチ」、「新居田」などをあげている。また、「新居田」は仁井田米の当て字、「弥六」は遍路道沿いの窪川から焼坂(やきさか)峠を西に下り土佐湾に臨む土佐佐賀町荷稲・拳(こぶし)の川にこの名の品種が古くからあり、『清良記』の中の「親民鑑月集」に出てくる「野鹿(やろく)」ではないかと指摘している。さらに、「弥六」は和歌山・九州各地にも広がっており、「九州にある『借銭切』品種も原産は土佐で良質米でした。(⑥)」とも書き記している。

ここにも、土佐から他の地に流出した稲の伝播の様子をうかがい知ることができる。

これに対して、土佐に流入した稲の品種もある。坂本正夫氏は、太平洋戦争前まで「土佐の村々ではヘンドマイ(遍路米)、ヘンドボウズ(遍路坊主)、ヘンドシンリキ(遍路神力)などという名前の稲の品種があって栽培されていた。これは村人がお四国巡りをしたときに路傍に稔りのよい稲穂があると、その中の2、3本をそっとこき盗り、首に掛けたサンヤ袋(頭陀袋)に入れて持ち帰り、種子籾にしてひろがったものだといわれている。」と記している。

また、坂本正男氏は昭和46年(1971年)に高知県檮原町松谷で聞いた話として、「明治時代の初め当地の中岡福太郎という人がお四国遍路に行ったとき、ある村を通りかかると急に大風が吹いて来て稲の穂が飛びかかってきた。これはきっとお大師さまが授けてくれたものだと考え、サンヤ袋に入れて大切に持ち帰って種子籾にしたという。これが檮原町四万川地区で昭和30年代まで作られていた福坊主という品種であり、味はよくないが多収穫品種として人気があった。」とも記し、さらに、「高知県中央部の村々では、讃岐シンリキという遍路米の話をよく聞く。どこの村の人であったのかは定かではないが、福次郎(村によっては福太郎、福三郎とも伝承されている)という男が四国遍路中に讃岐国で種子籾をもらって来て広めたものだといい、この稲も味はよくないが、多収穫品種であった。(⑦)」と報告している。

(イ)稲と麦の新品種の導入

『愛媛縣地理歴史』(明治35年)には、「現今本邦にて賞用せらるる栄吾米(エゴマイ)は、昔温泉郡堀江村(オンセングンホリエムラ)の農夫植松栄吾(ウヱマツエイゴ)が土佐国(トサコク)にて見出ししものにして、三宝米(サンポーマイ)は、越智郡日吉村南光坊(オチグンヒヨシムラナンコーボー)の住僧たりし寛雄(カンノー)が高野山(コーヤザン)の三宝院(サンポーイン)より持ち帰りし稲穂なり。是等の稲種各其郡村に広まりて、今は有名なるものとなれり。(⑧)」とあるように、桧山地方の「栄吾米」と今治地方の「三宝米」の両品種は名品種の双璧として知られ、栄吾米は大正末期、三宝米は明治40年ころまで栽培されていた。

この両品種の導入には、遍路、またそれに類する伝承が残っている。

a 松山地方の栄吾米

松山地方の栄吾米は、嘉永2年(1849年)8月、和気郡堀江村大栗(現松山市)の上松栄吾が、50歳のとき四国遍路に出てその途中、土佐国幡多郡を通行中、大粒の稲穂が実っているのを発見、良穂を選抜して帰村し、里正(庄屋)河内又次郎の協力(田地提供)を得て、翌嘉永3年に、上中下の3区田を設けて試作をした結果、米質も良好で酒米にも適す抜群の稲が育った。この大粒良質の新品種を、周囲にも奨励し、やがて道後平野一円に普及を見るに至ったという(⑨)。

栄吾は、この稲を弘法大師の贈り物として喜び、大師米と呼んでいたが、近郷に栽培面積が拡大するに及び「栄吾(米)」の名で呼ばれるようになった。このように稲の品種名には当時の品種改良の実態を反映し、導入先・発見地・選抜者(発見者)・普及者などの名に由来すると思われるもの、あるいは稲の特性により命名された便宜上の呼称と考えられるものが多いという(⑩)。栄吾米は近世末から明治にかけて大阪市場でも伊予栄吾米として高く評価され、明治21年(1888年)に大阪堂島米商会所で調査の「外国輸出用の最も著名なる米種」の中に、愛媛県内産では東宇和地方で栽培されていた「水戸」と共に掲載されており、とりわけ栄吾米は白玉・都・高砂と共に輸出用の優良四品種の一つに数えられ、明治時代には山口県にも普及していたという(⑪)。

栄吾は安政元年(1854年)12月2日に病没したが、明治22年栄吾の35回忌に郷党の有志により、松山市東大栗の医座寺山門に「改良米元祖上松栄吾之墓」(写真2-1-5)が、70回忌の大正13年(1924年)4月には医座寺の南方の大上山山腹に自然石の墓碑が建立され故人の恩徳が伝えられている。医座寺では寺所有の田の一部で年々、栄吾種の栽培を続け今日に至っている。『越智郡地勢史』(大正5年〔1916年〕)には、「栄吾米は他種と比較し品質は佳良なるも収穫の量尠き欠点あるより、之れが改良の策を講ずるは、米作改良上の緊急問題なれば……(⑫)」とその問題点が指摘されており、次第に「伊予神力」などの品種にその座を譲っていくことになる。

なお、平成14年度より「学社融合のパイロット校」の研究指定を受けた松山市立堀江小学校では、同小学校PTAや堀江公民館など地域住民の協力を得て事業を推進している。その一つの事業、「命と風土の輝き 収穫祭in堀江」の活動内容として、医座寺所有の田で栽培、保存し続けてきた栄吾米の種籾(たねもみ)を譲り受け、6月20日に松山市堀江農協の協力を受けて小学校6年生が栄吾米の植え付けを行った。11月23日には収穫祭を行い、収穫した栄吾米の販売や試食、上松栄吾ゆかりの史跡探訪などを実施し、彼の遺徳をしのんだ。

b 今治地方の三宝米

米質佳良、収量も多くたちまち近隣に伝播した品種で、今治藩では一毛田を除き全水田に栽培させていたという三宝米(別名三盆米)は、明治以降も備前米に比肩する良質米として兵庫、大阪市場で高く評価された品種であるという(⑬)。

この三宝米は、天明年間(1781~89年)に、越智郡別宮村(現今治市)の住僧寛雄が、高野山の三宝院から伝えた稲である。寛雄は越智郡富田村上徳(現今治市)の出身で、幼少のころ五十五番南光坊良雄上人の弟子となり、のち修業のため高野山に登り、やがて三宝院(写真2-1-6)の住職となったが、南光坊の要請により高野山を辞して南光坊の法灯を継ぐことになった。

三宝院を去るとき、信徒が仏前に供えた稲殻の中から佳良なものを選出して持ち帰り、檀家の農家に試作させたところ、良品多収の稲となり、にわかに郡内一円に普及し、原種を三宝院から得たことで「三宝(米)」の名で呼ばれるようになった。その後、今治藩の貢米に採用されて一段と名声を高め、道前平野一円に普及し、明治初期の大阪市場では、名品種として知られていた播州米・防長米・豊筑米と並ぶ良質米として取引されていたという(⑭)。中稲(なかて)で粒の肥大、光沢、食味も優れていたと伝えられている(⑮)。

高野山から派遣されて四国遍路を行った西端さかえ氏は、越智寛雄が、高野山の三宝院から迎えられて南光坊住職として来るときに持ってきた米の種子が、この地に適合して優秀米ができ、三宝米と称して、京阪神ですし米として高価に買われ、旭系統の米で多収穫ではないが、今でも優秀であると語り伝えられ、寛雄はその徳を讃えられていると紹介している(⑯)。明治40年代には三宝米は栄吾米と同様に「伊予シンリキ」などの品種に主役の座を譲っていく。

c へんど(遍路)麦

麦の品種について、『土佐清水市史』には、「昭和の時代まで作られた裸麦の品種に『へんろ』と称するものがあった。この麦種は、お四国遍路が一夜の宿を借りた浦辺の家があまりに小粒の麦を炊いた食事を勧めたことに、問えば麦が小粒で収穫が少ないことがわかったため、自分の持つ袋を移して大粒の麦を出し、この麦を種として播くことを勧めて立ち去った。その麦をまいて翌年の収穫を見た里人は、その多収と粒の大きさ、草性の強さに驚き近所の者に種麦として分けた。この話を聞いて遠近の在所から種麦の問合せがあったが、その麦の名がわがらなかったことから、いつしかこの麦の名称は『へんろ』と呼ばれるようになって、仏の慈悲による多収穫、強健麦として語り伝えられ以南の郷浦からひろがっていったとされる。(⑰)」と伝えている。この「へんろ」がへんど麦である。

なお、坂本正夫氏の調査によると、へんど麦の栽培は、「徳島県三好郡池田町、麻植郡山川町、海部郡海南町、香川県三豊郡高瀬町、愛媛県上浮穴郡久万町、東宇和郡城川町、北宇和郡三間町、高知県長岡郡大豊町・本山町、吾川郡池川町、高岡郡佐川町、越知町、仁淀村、大野見村、幡多郡大正町、中村市、土佐清水市」など四国各県に及んでいたという(⑱)。

イ 甘蔗栽培の伝授と上質白砂糖の製造法の開発

徳川幕府の八代将軍吉宗は、我が国が輸出品なしの輸入品(生糸・絹織物・薬種・砂糖など)のみの赤字貿易から脱却するため、享保の改革の一環として適地適作的農業政策を推し進めた。中でも砂糖は、貴重な食品(薬品)で長崎貿易による輸入に頼る情勢であった。そこで吉宗は、享保11年(1726年)和製砂糖の研究奨励策を打ち出した。その後、やや時代は下って、「三盆糖」と称される上質の白砂糖が、寛政年間(1789年~1801年)に讃岐山脈を隔てた北の讃岐国(現香川県)と南の阿波国(現徳島県)で製造された。

(ア)讃岐の三盆糖

「讃岐三白」と称され、江戸中期以降讃岐国の特産品として盛んに生産されたものに塩・砂糖・綿がある。この讃岐三白の一つ砂糖は、甘蔗(かんしゃ)(さとうきび)を搾って糖汁を採って釜(かま)で煮詰め、それをさらに酒搾りの要領で蜜を除いたもので「三盆糖」という。

この甘蔗栽培と三盆糖製造については異説もあるが、おおよそ次のような伝承がある。

讃岐の国柄は、古来山が浅く、かつ川は流量が少なく、灌漑(かんがい)用水は潤沢でなく、しばしば旱魃(かんばつ)に悩まされ、農家は苦しい生活を強いられ、藩庫も窮乏状態が続いていた。そんな状態を憂えた高松藩5代藩主松平頼恭は、江戸より製糖技師を招聘(しょうへい)し砂糖製造を試みたが、これは成功しなかった。その後頼恭は侍医・池田玄丈に製糖法の研究を命じたが、玄丈は病気に倒れ、門人向山周慶がその研究を引き継いだ。周慶は京に遊学中薩摩(現鹿児島県)の医学生から砂糖の製造法を学んで帰国したが、製造の実現にはなかなか至らなかった。

宝暦年間(1751年~1764年)に四国遍路途中の薩摩国奄美大島の関良助が病にかかり、湊川(現香川県白鳥町)の堤防上で苦しんでいるのを向山周慶が親切に介抱した。周慶が甘蔗栽培に多大の関心を持っていることを知った良助は、その恩義に報いるため数年後国禁を犯して薩摩甘蔗の「種子キビ」を携えて讃岐を訪れ、周慶に協力して栽培、製造を研究し、苦心を重ねて讃岐白下糖を創成した。その後も白下糖製造に改良を加えていた二人は、酒搾りにヒントを得て独創的な方法で糖蜜を分離し、寛政2年(1790年、一説には天明8年〔1788年〕ともいう)に三盆糖を藩主に献上したという(⑲)。

その後、これを近隣に教え広めたため、瞬く間にその栽培面積は拡大し、生産高は上昇して、農家経済は豊かとなり、民生の安定に大変貢献した。また藩の財政も豊潤となり、「讃岐三白の一」と賞賛されるに至ったというのである(⑳)。

向山周慶の出生地白鳥町には、弘化3年(1846年)建立の「向山翁沙糖開基碑」がある。

なお、白鳥町には、向山周慶の「向」と良助の「良」の字をとって「向良神社」(祭神;向山周慶、関良介 写真2-1-7)が創建されている。その神社の境内には碑文本文800字に及ぶ「向山周慶翁顕彰之碑」があり、讃岐三盆糖の伝承が刻まれている。

この伝承に対して、天明年間(1781年~1789年)から寛政2年(1790年)ころには、すでに他国で甘蔗栽培や製糖がされていること、薩摩本土で甘蔗栽培が始まったのは文政末年(1830年)であること、また大島や薩摩や琉球の技法は黒糖であること、などをあげて伝承を疑問視する説もある(㉑)。

(イ)阿波の三盆糖

江戸後期から明治期にかけて、阿波を代表する二大産物は「阿波藍(あい)」と「阿波三盆糖」といわれる。

この阿波三盆糖の発祥の地が阿波国と讃岐国を分岐する讃岐山脈の南山麓(さんろく)の引野村(現徳島県上板町)である。讃岐山脈南麓にあるこの村は、耕地のほとんどが痩(や)せ地で、水利に恵まれないため稲作・藍作に適さず、農民の暮らしは極めて貧しかったといわれる。この村に住む篤農家で山伏であった丸山徳弥(俗称和田徳弥)は、藍作地帯の活気にあふれた様子や、豪壮な藍師や藍商の邸宅を見る度に、引野村の農民には、藍に代わる村の特産物をつくり出す以外に道はないと考え、常々この痩せた扇状地帯に適する作物の模索に心を砕いていたという(㉒)。

この徳弥によって「阿波三盆糖」が造りだされたといわれている。

伝承を記す諸誌によれば、安永年間(1772年~1781年)に九州日向国(現宮崎県)から来て善根宿を施された遍路が、この地には甘蔗栽培が適するのではないかと言い、栽培を教えたのが機縁となったという。これに心を動かされた徳弥は、安永5年(1776年)の11月、甘蔗の苗入手を決意し、単身日向国延岡(現宮崎県延岡市、一説に薩摩ともいう。)へ渡った。このとき、徳弥はまだ23歳の青年修験者であった。日向延岡藩が特産の甘蔗の国外持ち出しや栽培法・貯蔵法などの他国者への伝授を国禁としているなか、わずかの甘蔗を隠し持ち帰って、苦心の末その栽培・増殖また貯蔵法に成功した。

この後、天明年間(1781~89年)の初期、再び日向に渡航し、帰国した後、ひたすら甘蔗の栽培と製糖法の研究に没頭した。甘蔗茎から糖汁を搾る締め車の製作から、糖汁煮詰めの釜屋の建設など、指導者もなく協力者も得られないまま、日向で垣間見てきただけの知識を基礎に、独力で工夫と創造に専念した。この間、試行錯誤を繰り返しながら、世間の冷笑にも屈することなく、製糖製造いちずに精進努力すること十数年、やがて、搾汁法・結晶法・精製法のすべての工程を彼独自の方法で完成し、黒砂糖から白下糖(第1次製品)へ、さらに寛政年間(1789年~1801年)に三盆糖(精製糖)の製造に成功した。三盆糖精製後の文化2年(1805年)に、製法の後継者から徳弥あてに「餘人江他言仕間敷候」と書かれた「砂糖製造法伝授に関する誓約書」が六番安楽寺には現在も保管されているという(㉓)。

讃岐山脈を隔てた南北の山麓において、その水利の悪さを逆に生かして甘蔗の栽培が成功した。一方は藩命を受けて苦心の研鑽(けんさん)を重ねた讃岐の三盆糖、これに比して阿波の三盆糖は一篤農家の苦心の結晶であり、後に藩の奨励を受けて阿波藍と並ぶ産業に発展していくのである。

なお、これらの三盆糖は今も高級和菓子などに使われ賞味されている。

ウ 果樹栽培の広がり

(ア)吉田町立間の温州ミカン

愛媛県吉田町立間は愛媛ミカンの発祥地として歴史は古く、段畑地帯の中にあって柑橘栽培とりわけ温州ミカンを基幹にして目覚ましい発展をとげた典型的果樹地帯である。

安部熊之輔の『日本の蜜柑』(明治37年〔1904年〕)に、「船首を四国へ転じ、伊予の宇和島湾に入り吉田港に至れば立間(たちま)蜜柑がある。これは四十余年前、はじめて植え付けたものであるが、土地に適して盛んに繁茂し、ことに良種の温州(うんしゅう)蜜柑であるから、将来の一大物産たることは、今日より想像せられる。(㉔)」と、後の愛媛ミカンの隆盛を予見したような一文がある。

この立間への温州ミカン導入については確かな史料がなく、伝承に委(ゆだ)ねられている。

『吉田町誌』には、「明治31年(1898年)、当時の立間村当局は、立間蜜柑の沿革について、土地の古老・有識者の研究調査結果をとりまとめ、『立間蜜柑沿革誌』として編纂した。この沿革誌は、立間村農会編『立間柑橘』・北宇和郡農会編『北宇和郡之柑橘』などに紹介された立間蜜柑沿革誌の原典として使用されているが、その後、原本が紛失した。昭和17年、立間村は、村農会編『立間柑橘』によりこれを復元、もって立間蜜柑沿革誌原本とし、その永久保存をはかった。(㉕)」とある。

上記の立間ミカンの沿革を伝える三書によると、立間村白井谷(現吉田町)の加賀山古吉の屋敷裏には享保年間(1716年~1736年)ころからの紀の国ミカンの古木があった。その後寛政年間(1789年~1801年)に古吉の養子平次郎(明和7年〔1770年〕~天保15年〔1844年〕墓名碑は平治郎とあり、以下「次」と「治」を併用する。)、その彼が年齢20歳のころ、「偶々土佐より一本のリウリン苗を持ち來りしを仝氏が購入庭前の畑に栽植したるを以つて本郡温州みかんの濫觴とす(㉖)」と記されている(「リウリン」は温州ミカンの別称「李(り)夫人」のなまりといわれている。)。

この立間の温州ミカンの導入については、異説が多く、四国遍路とのかかわりを伝える伝承もある。

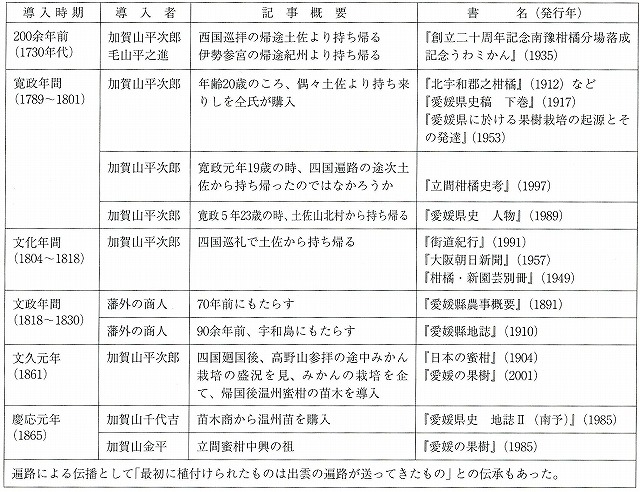

ここでは、立間の温州ミカン導入にかかわる主な伝承の一部を列挙する(図表2-1-2)。

この表でみると、まず200余年前導入説(㉗)であるが、このころには加賀山平次郎・毛山平之進は生まれておらず、『北宇和郡之柑橘』(明治45年〔1912年〕)にもある「本郡柑橘中其栽培歴史の最も古きは紀の國蜜柑にして今を去る約百八十年前立間村字白井谷の加賀山古吉氏(現主千代吉氏の祖先)の屋後に一本の紀の國蜜柑ありしを以て嚆矢とするが如し(㉘)」の年代と混用したものと思われる。ただ、ここにも立間地区に伝えられる四国遍路に類する巡礼・巡拝の伝承が見られる。

寛政年間導入説の多くは、平次郎20歳代の解釈で寛政元年から6年までの小異が見られる(㉙)。「寛政5年、平次郎23歳、土佐國香美郡山北村から持ち帰る(㉚)」という説は興味深いが根拠が明らかにされていない。また、平次郎と古吉(平次郎の養父)を同一人物とするなどの難がある。

これらの諸説の中には遍路という語が見られないが、加賀山一興氏は『立間柑橘史考』で、商人が苗木を持参した説に対して、白井谷は幹線より離れた山あいの集落である上に、平治郎の家は山の中腹にあり、家屋敷周辺は大きな雑木に覆われていて山道も暗く、「そのような所へ遠い土佐から、徒歩で何日もかけて、あてもないのに苗木を持って、偶々くるという事があるだろうか。」と疑念を抱いている。しかも、立間に住んでいた先祖が子孫に言い伝えている「平治郎が土佐より苗木を持ち帰った」という伝承とは微妙に食い違っているとしたうえで、当時の時代背景をも考慮し、「平治郎と遠い土佐のどこかと交流があったはずもなく、ただ一つ考えられるのは四国巡礼である。」として寛政元年19歳の時、四国遍路の途次に手に入れたのではなかろうかと推測している(㉛)。

文化年間導入説は、寛政年間説と時代はややずれるが、平次郎が遍路に出て土佐から持ち帰ったとの伝承である(㉜)。

文久年間に導入という安部熊之輔の説は、平次郎が四国回国を終え、高野山参拝のため阿波の撫養(現鳴門市)から紀州に渡り、有田市辺りを過ぎる際、ミカン栽培の盛んな様子を見、収益の多いことを聞き、水田に乏しく山畑の多い郷里立間にミカン栽培を企て、帰国後温州ミカンの苗木を購入、植え付けたのが始まりという。「それから3年目にさらに35本を得て、その半ばを兄の金平に与えて植え付けさせ、また3年の後50本を得て、その子作治及び薬師寺三九郎、同庄七という人などに植え付けさせ、(中略)今日の形成を示している。(㉝)」と記している。この説は、新しい柑橘産業(換金作物)導入の経緯を示す観点から大変興味深いが、この時には平次郎は既に死去しており、また他の人物関係も加賀山家系図などから説明できない。ただ、この説は次の慶応元年説と時代的に大きなズレはなく、組み合わせて考えられる。『愛媛県史』に、「立間のみかんは藩政後期に導入された。慶応元年(1865年)俵津村(現明浜町)の苗木商熊吉が紀州系の温州苗を持参し、白井谷の加賀山千代吉が購入し55本植え付けてから、隣接刺激と同族意識で加賀山・薬師寺・毛山・赤松などの富農層が栽培に着手した。(㉞)」とあり、これは温州ミカンの栽培事業が緒に就いたことを指しているのであろう。

このように温州ミカンの立間導入については異説が多いが、明治以降愛媛ミカンとして県内各地で栽培され、その名を高めていくことになる。

加賀山一興氏は、前述のように加賀山平次郎が四国遍路をするなか土佐国で温州ミカンを目にし、苗木を入手したものとの推測から、平成8年実際に高知県に出向いて香我美町山北で、現存するものでは樹齢が日本で最も古いと目される137年生の温州ミカンの古木を目にしている(㉟)。

『香我美町史』には、「山北蜜柑の由来については史料もなく不明である」としながらも、「天保年間(1830~44年)貞岡直八が紀州からもらってきた話は、(中略)信用して間違いあるまい。つまり寛文2年在々掟に記される藩から配布された苗木を栽培していたであろうと思われるが、こうした在来のものに紀州蜜柑の苗木を接木したものが山北蜜柑の元祖となったと解釈されるのである。(㊱)」とあるが、当地方で山北の温州ミカンの歴史を調査・研究している**さん(昭和6年生まれ)らのグループは、山北にある温州ミカンの古木と吉田町立間に残る古木の科学的追究を行っている。まず平成9年、高知大学で果皮精油(香り)の比較調査の結果、素性(香りの特徴)の数値が大変近く、成分が似ており、山北の古木と吉田町の古木は極めて近い品種であると考えられるとしている。この結果は『高知新聞』(平成10年3月30日付)にも報じられている。今後、さらに科学的調査・研究を進めたいと言うが、それらの成果がまたれる。

(イ)柿栽培の伝播

坂本正夫氏が、昭和59年(1984年)に高知県宿毛市寺山の小林等氏からの聞き取りとして、次のような話を紹介している。

小林氏が小学校5、6年生ごろ(大正7年〔1918年〕ごろ)伊予の神田忠太郎という60歳ぐらいの遍路が行き倒れて、2か月ぐらい村人が回り養いをしたことがあった。小林氏の家が当番のときに食べ物を持って行くと、「わしの故郷は伊予の西条という所だが、うまい柿があるので無事帰ることができたら送ってやろう。」と言っていた。遍路が元気になって帰り、約束どおり柿の種子と苗木を送ってきたが、これが西条柿と呼ばれて寺山では最近までどの家でも作られていたというのである(㊲)。

なお、西条柿は広島県西条町(現東広島市)付近で栽培されていたので、この名があり、伊予の西条とは異なる。「伊予の西条」が誤伝であったのか、実際に伊予の西条に伝えられ栽培されていたものが送られてきたのかは不明である。

|

写真2-1-5 上松栄吾の墓

松山市東大栗の医座寺。平成14年6月撮影 |

写真2-1-6 高野山にある三宝院

和歌山県高野山町。平成14年11月撮影 |

写真2-1-7 向山周慶・関良助を祭る「向良神社」

香川県白鳥町。平成14年7月撮影 |

|

図表2-1-2 立間村への温州蜜柑導入についての諸説一覧 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索