データベース『えひめの記憶』

宇和海と生活文化(平成4年度)

(2)ミカンづくりとムラづくり

ア 優秀なミカン作り以外に道はない

**さん(八幡浜市真網代 昭和9年生まれ 56歳)

銘柄産地をめざして歯車のかみ合った真穴のミカンは、前述のとおり昭和20年代に大幅な伸びをみせ、順調に回転を始めた。

大正元年(1912年)に、真網代柑橘組合を設立して大阪市場への共同出荷を始めた村田市太郎等は、その後大正7年には、組織を全村一つにした㋮組合に発展させて出荷組織を拡大した。しかし、その出荷先はほとんどが阪神地域で、東京からの希望はあったものの、真穴から東京までの輸送には、早くても一週間はかかり、腐敗果が多く出るための対応であった。

戦後の㋮ミカンに、東京市場への道を開いたのは、当時㋮の組合長をしていた吉川多三市氏の努力によるところが大きい。終戦後、一年くらい経って東京を訪れ、彼の目に写った東京の姿は、どの都市よりも復興の兆しがめざましかった。「人口も多く、街は活気がみなぎっているので、真穴ミカンがねらうとすれば東京だ。」と直感したという。そして、いち早く大阪市場から東京市場への転進を決め、東京方面向けの販売戦略を立てたのである。

その要点は、「まず優秀なミカンを作ること以外に道はない。」ということで、組合はその原点にかえり、うまいミカン作りへの生産指導体制を強化した。そして農家も、それにこたえて優れた果実を多く穫るための技術改善に取り組んだのである。その方法とは真穴ミカンの品質を揃えるために能力づくり、樹づくりからの出発であり、その推進班活動である。現真穴青果農業協同組合長の**さんは、つい先年まで、農業一筋に生き抜いてきたミカン専業農家である。自らも体験してきた、品質を揃えるための推進活動について、「これは今も続いている活動ですが、㋮ミカンの品質を良くするために、生産推進委員会ができています。この委員会は、組合の関係者や学識経験者のほか、真穴地域15集落の生産部の代表者で組織され、会合の都度生産の基本方針や、技術指導対策を検討していますが、問題は、その対策のとり決めを、どのように実践させるかです。伝達された技術対策を吸収できる能力アップをはかることがまず大切であり、樹づくりの技術対策は、それからです。

『今年の気象条件は、このような長期予報ですから、今年の剪定はこうですよ。摘果はこのように……。』との指針が地域に十分徹底するまでは、圃場での現地研修会も度々開き、地域全体のミカンの品質を良くすることに役立てています。」とミカン品質の向上に、地域ぐるみで取り組んできた活動のポイントを語る。

そのような努力がむくわれて、㋮のミカンが全国的に名前が知られるようになったのは、戦後東京市場に転進してからの全国果実品評会で、三度農林大臣賞に選ばれたことに始まるが、その最高傑作は、昭和39年における第3回日本農業祭において、ミカン産地としては、我が国初めての天皇杯を受賞したことである。つまり㋮のミカンは、名実共に日本一の評価を受けたのである。知名度が高くなれば、市場評価も一段と良くなり、その後の販売価格にも影響がでてくることは当然の理とも言える。

**さんは「産地間競争の時代であるだけに、他より一歩先んずることが良い結果に結びつきました。情報化時代の流れの中で、天皇杯受賞が何よりも㋮ミカンの宣伝活動になったのですが、実は天皇杯受賞そのものを、宣伝活動に利用することはできないのです。それでも自分のほうから宣伝しなくとも、高値取り引きに作用した事実は厳然として残っています。八幡浜、西宇和管内の柑橘づくりは、それぞれの地域で早くからガッチリした組織をもって活動をしていますが、真穴地域でもこの天皇杯受賞を契機に、さらに組織が一つになったような気がします。」と㋮ミカンが喜びに沸いた日に思いをはせる(写真1-2-14参照)。

真穴ミカンの名声は、販売のテクニックで成功したというよりも、「うまいミカンを消費者に提供する」という基本的な考えによって取り組んできた、地道な実践活動の成果による。愛媛県内のミカン産地の10a当たりミカン作り労働力は、およそ200時間(25人役)であるが、真穴のミカン作りでは、その2倍近くの労力を投じて、優れた味づくりに全力を傾注している。

**さんは、「ミカン作りの労力は、県の指針では10a当たり25人役となっており、確かにコストを下げることは目標であり、課題です。しかし、どれだけの品物が、どれだけの価格で売れ、消費者の方々にも喜んでもらえるかということになると、あまり労力を節減して作業を簡略化することは、決してプラスになりません。これまでにも、コスト低減、コスト低減とよくいわれてきましたが、それで肥料や農薬を減し、手間も省いてミカンを作った結果が、できた品物は量も少なく品質も悪い、そこで価格も安い、ということになると、コスト低減をする意味が無くなります。この問題は、地域内でもいろいろ議論を重ねてきましたが、いまでも手間をかけた人ほど所得が高い傾向から、『本当に良い品物を作るためには、やはり労力を省くことはできない』ということに、みんな考えが落ち着いています。」

「手づくりの味」をキャッチフレーズにしている真穴のミカンをはじめ、「海と石垣と太陽の三つの恵み」によって、うま味が増すという八幡浜、西宇和地方のミカン畑は、ほとんど宇和海に望んで開けている。労働には過酷とも思える段々畑の立地条件も、その石垣がもたらす光熱のプラス効果を考えれば、あながちマイナス面ばかりとは言い切れない。されど、日本の名だたる銘柄産地として発展してきた八西地方のミカン園は、全面積の100%近くが急傾斜という宿命をもつだけに、他の産地以上に労力面での厳しさが要求されてくる。ここに生きる人々は、その労苦を乗り越え、他よりも汗を多くかくことによって、今日の名声を築いたのである。

戦後の東京市場を最初にねらった吉川多三市氏の「優秀なミカンを作る以外にはない。」という当初の販売戦略は、真穴のミカン作りのなかに今も息づいている。

ところで、今年百周年を迎えた真穴柑橘の記念すべき年が、一つの区切りと新しい弾みの一頁であることには間違いない。**さんは、農協組合長としてよりも、自分の歩んできた道のりをふりかえりながら、「わたしたちは、真穴で何十年も生きてきて、ミカンはどのようにして作るか、作った品物をどのようにして有利販売に結びつけるか、という話は随分してきました。だから、皆の頭の中には真穴での農業生産の仕組みは、大体わかっているはずです。ところが生活をどうしようかという論議が一つもでてこない。真穴で生きてきて、どんな生活ができるのか、どんな人生を送れるのか、本当は一番大切なことが忘れられているような気がします。働くことはいとわない、いくら働いてもよいと思うが、生活を楽しむすべも考えなければ、何のために生きているのか分からなくなってしまいます。

真穴地区では、楽しく生きるとか、ゆとりをもって暮らすということが無いので、はっきり言って嫁の立場は忍耐の連続であったと思います。このような課題がすっきりすると、今とやかく言われている後継者対策問題などにも、おのずから答えがでてくるのではないでしょうか。」ひた走りに走り続けた、ミカン農業百年の歩みを土台に「生きてきて良かったなァー。ここに住んでいて楽しかったなァー。」というものを、どうしてもつくりたい、と新しい夢を追う。

イ 真穴農業の担い手たち

**さん(八幡浜市真網代 昭和8年生まれ 58歳)

**さん(八幡浜市真網代 昭和8年生まれ 57歳)

**さんと**さんは、お互いに近所同志の、幼なじみである。2人とも県立果樹試験場の講習所で学び、卒業後直ちに家に帰って農業に携った、この道一筋のミカン農家である。真穴地域は教育に熱心なところといわれ、進学率がそれほど高くなかった昭和20年代でも、農家の子弟はほとんど農業学校や果樹試験場で学び、農業の専門教育を受けてから自宅に帰って、農業に従事する人が多かった。つまり、真穴ミカンの発展の要因は、早くから優秀な人材教育が行きとどいていたことに結びつく。

**さんと**さんは、「後継者がみんな真穴に帰って、百姓をやりよりましたなァー。ミカンブームが、よその産地よりも早目にきたということもあって、真穴に居ても十分食べていけるという見通しができていました。それでも家に帰った昭和26~27年ころは、まだまだミカンの発展途上で、男は昼間はミカンや麦・イモを作り、夜は、みな四ツ張り網(片ロイワシの漁獲)に出かけていたので、私達も、毎晩舟に乗って、漁業の仕事を手伝いました。ということは、当時はまだ農業だけの生活では苦しかったんでしょうなァー。」半農・半漁から、ミカン専業への過渡期といえる。

当時の農村青少年の夢を乗せた四Hクラブ活動も、彼等にとっては印象深い活動の一つであった。「農業や生活に役立つ技術<手>(ハンド)を磨き、科学的に物を考える頭脳(ヘッド)をきたえ、誠実で友情に富む心(ハート)を養い、楽しく元気で働くための健康(ヘルス)を増進します。」と四つのHの頭文字からなる誓いの言葉は、米国からの輸入活動の一つであったが、その新鮮さが受け入れられて、農業改良普及事業の活動と共に全国に広がっていった。その後、名前も活動の形も変わってきてはいるが、県下の各地域で組織されている農業後継者組織活動の原型である。

「真穴四Hクラブ活動の華やかなりし、昭和20年代の終わりから30年代にかけては、会員数も多く女子青年も多数加入していたので活気がありました。そのころのクラブ員は、プロジェクト活動の一人一研究が義務となっていたので、毎年地元の公民館で開かれた、研究実績発表会には、その取りまとめに、農作業以上に大汗をかいたものです。それでも、わたしたちの会員当時、農道設置についての経済調査を全会員が手分けして行い、データーを作って一つの原稿にまとめました。また、わたしたちの研究した農道計画を模型にしようと、毎晩集まってオガクズをのりで固め、真穴の将来予測図を立体的に表現しました。この研究発表がひき金となって真穴地域で農道問題が真剣に討議されるようになり、生みの苦しみはあったとしても、他の産地にさきがけて農道が開通したことは、うれしい思い出です。」いまは半白の頭を少し横に傾けながら、過ぎし日を語る二人の顔に、ふと若き日の面影がよぎった。

昭和30年代の真穴ミカンが一番伸びた時期が、彼等の経営発展期に当たる。そして地域内にも、いろいろの変化が現れた時代である。一つは高まりつつあるミカン景気に沿って経営の規模拡大を図ろうと、狭い真網代に見切りをつけ、土地の広い九州に活路を求めて移住した人々である。当時、大分県の杵築市周辺では、新しいミカンの大産地を造成しようと、安い土地を提供し、全国に移住できる農家を募っていた。その計画に乗って、南予地域からも多数のみかん農家が海を渡って行ったが、そのなかに真網代地域の農家22戸が含まれる。地元で農業を営む人達は、移住した農家の耕地を購入することも一部ではできたが、その大半はミカン作りのできる高さにまで山林を開発し、面積の拡大に努めた。とくにミカン景気ピーク時の面積の伸びが著しい。

一方では、優れた技術を開発し、収量も多く品質も良い物をという内部充実の方法である。**さんは、「これは昔の人に聞いた話ですが、大正時代に5~6人のミカン農家が集まって雑談をしているうちに、『ミカンが毎年成るもんやったら、ええのにのォー。』という話から始まり、『ミカンは摘んだ後から芽が出てきて、その芽が出てくると花が着くじゃないか。』と、このうちの誰かが話しか。すると『実を摘んだように、あらかじめ芽を摘んで置くと、その年は花が着かないが翌年は花が着くじゃないか。』ということになったようです。そこで来年花を着ける予備枝の研究が農家の間で始まり、3年くらいの後には、みんなの念願であった毎年ミカンの成る木にたどり着いたそうです。この予備枝設定の剪定方法は、真穴独特のミカン作り基本技術として、いまなお受け継がれていますが、全国的にも紹介されたところから、いまでは各ミカン産地で取り入れている優れた着果技術となっています。」研究機関充実期以前における、農家の夢を乗せた新技術の開発でもある。

**さんは「それに当時の人々の話の中に、『ミカンは限られた面積じゃけん、本数をだいぶん植えんと、収量がとれんぞよ。』ということで、真穴では古くから密植栽培をする人がいたようです。そして、この本数をたくさん植える栽培が、後年ミカンの密植栽培として注目をあつめるようになりました。真穴のミカン作りは、一つは立地条件、それに優れた技術、さらに努力が加わって、はじめて今日のミカン王国を築くことができたのです。」先人たちが拓いた、地域にふさわしい技術を、彼等の世代でさらに磨きをかけ、露地のミカン作りで、10a当たり毎年6~7tの収穫をあげるという最高の技術をもつ農家も彼等の仲間にはいる。規模拡大か、単位当たりの収量増大かの論議はあるが、青年期から現在に至る真穴農業の発展期を、全力投球で支えてきた担い手たちは、ある者は海を渡り、ある者は山を拓き、そしてある者は技術を磨きながら、それぞれにたくましく生きてきた。

**さんと**さんは、真穴ミカンの共同販売活動には、とくに力を入れてきたメンバーである。とくに**さんは、昭和39年天皇杯受賞当時の真穴柑橘出荷組合(現真穴青果農業協同組合)の生産部長として販売戦略の第一線にあった。真穴の出荷組織は、生産した果実の全量を共同出荷するという方針が堅く守られており、抜けがけの個人出荷はしない、農家間の申し合わせは現在でも生きている。このような徹底した共選活動を続けている産地は全国的にも例が少なく、調査に訪れた農林水産省の担当官も驚くほどであった。その農家側の信頼と期待にこたえる一方で、消費者に喜んでもらえる品物を揃えるということは、産地聞競争が厳しいだけに中々骨の折れる仕事でもある。しかし、それを越えなければ、㋮の名前に傷がつくし、農家の団結も薄れてくる。出荷責任者としての**さんは、この間、心の安まるときが無かったという。

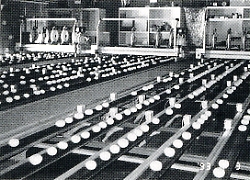

**さんたちが心を砕いた出荷方式にも、科学の目が光ってきた。真穴のミカン選果機が、3年前から新式のカラー選果機に変わったのである(写真1-2-15参照)。

温州ミカンの選果では、全国的にもまだ例の少ない段階での導入であり、これまで選果場に持ち込むまでに、農家の庭先選別でかなり人手をかけていたものを、この新しいカラー・センサー選果機では、色・形までチェックできるので、予備選果の手間が減ってきたと農家側は喜び、市場からも品質差が少ないと評価が高い。

**さんと**さんは「ミカンで生きる道は、いま生きている人達が下地をつくってきた。後に続く人たちが、さらにその上塗りをどのようにして仕上げるかが課題です。わたしらの年代は、次にバトンを渡そうとしている午後4時の年代といえます。これまでの中では、やっぱり20代が一番楽しかったですなァ。四Hクラブとか青年団とか仲間も大勢いて、よく遊びもしたし、結構勉強会もやりよったような気がします。あの年代が一番キラキラ輝いていました。」

この両人には、2年ほど前に大学を卒業したそれぞれの長男が、自宅に帰って農業に携わっている。**さん、**さんたちは、農業で働き始めたその若者の姿に、自分の若き日を重ねながら、真穴農業の新しい担い手へのバトンタッチを心待ちにしている。

|

写真1-2-14 ミカン農業天皇杯受賞記念碑(真穴地域にて)

平成4年10月撮影 |

写真1-2-15 カラーセンサーによる選果風景

平成5年1月㋮選果場にて撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索