データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)(昭和63年2月29日発行)

三 周桑平野の野菜

野菜栽培の地位

東予市・小松町・丹原町にかけて広がる周桑平野は、県下では松山平野・今治平野などと共に広大な平野を誇るが、松山市・今治市のような都市をひかえていなかったので、従来、野菜の栽培はあまり盛んではなかった。周桑平野の三市町域の野菜栽培面積の推移を、農林業センサスによってたどってみると、昭和四五年一三〇ha(県の四・二%)、五〇年九五ha(県の二・九%)、五五年一四四ha(県の四・二%)、六〇年二三〇ha(県の六・〇%)となっている。これてみると、近年の野菜栽培面積の増加がよくわかる。三市町域の農業粗生産額に占める野菜の比率をみると、昭和四四年が五・二%であったのに対して、六〇年には一三・六%にも向上し、この間、農業生産に占める野菜の地位が飛躍的に高まっていることがよくわかる。

周桑平野の野菜が自給用から商品用に転換しだしたのは、昭和四五年ころからであるといわれているが、その最も重要な契機となったのは、同四五年に始まる米の生産調整に伴い、野菜が米にかわる転作作物に選ばれたことである。この転作作物として最も伸長したものは、きゅうりといちごであった。昭和四九年の周桑平野の野菜転作実績をみると、総面積一〇三haのうち、きゅうりが二一ha、いちごが二五haを占め、この二作物で全体の四五%も占めている。

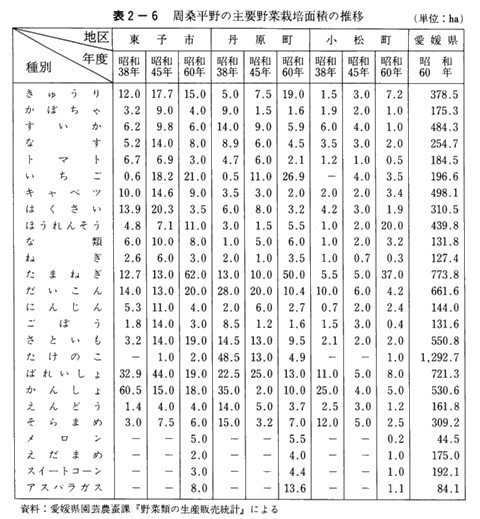

周桑平野の主な野菜栽培面積を、県園芸農蚕課の資料によってみると、昭和三八年現在の主な野菜は、かんしょ一二二五ha、ばれいしょ六七h、だいこん五四ha、たまねぎ三二ha、そらまめ三〇ha、すいか二六ha、はくさい二四haなどが主なものであり、いまだ多分に農家が自給目的に栽培する野菜が主力を占めていた。これに対して同六〇年現在の主な野菜は、たまねぎ一四九ha、いちご五一ha、きゅうり四一haの三作物が主力を占め、かんしょ・ばれいしょ・だいこんなどの地位が著しく低下している。また栽培面積は少ないが、アスパラガス・メロンなどの伸長しているのも注目される(表2―6)。

きゅうり・いちご・たまねぎなどが伸長したのは、国や県あるいは地元の農協などの奨励によるところであり、きゅうりは「周桑冬春きゅうり」として昭和四二年に国の野菜指定産地となり、五八年には「周桑夏秋きゅうり」として同じく国の野菜指定産地となっている。また、いちごとたまねぎは共に県の野菜基幹産地となっている。昭和四〇年代に栽培面積の多かったはくさいは、今治市から隣接刺激を受けたものであり、今治市などと共に「東予秋冬はくさい」として国の野菜産地となっていたが、昭和五〇年代になって衰退し、五七年指定産地を解除された。周桑平野の野菜栽培は農協共販にのった特定の野菜が急速にその生産を伸ばしたものであり、これは新興野菜産地の特徴的な姿であるといえる。

きゅうり

周桑平野は昭和六〇年現在四一ha(県の一〇・九%)のきゅうり栽培面積を誇り、県下最大のきゅうり産地となっている。県内のきゅうり栽培の盛んな地域には、南予では野村町三三ha、宇和町一六ha、大洲市二〇ha、内子町二〇ha、中予では松山市一六ha、東予では朝倉村二〇haなどがあるが、これらの地域が露地栽培を主とするのに対して、周桑平野はハウス栽培に主力をおいていることに特色がある。昭和六〇年のきゅうり栽培面積のうち四七%に当たる一七・一haはハウス栽培であり、それは県内の三二%にも相当し、他地区の追随を許さない。ハウスきゅうりは露地きゅうりに対して三倍程度の土地生産性があるので、周桑平野のきゅうりの生産量は面積に比して多く、昭和六〇年の生産量二九四七トンは県全体の一六・六%にも達する。

周桑平野の商品用のきゅうり栽培は、第二次大戦前より大明神川の自然堤防上に位置する国安村高田(現東予市)などで栽培されていた。現在の栽培の中心地丹原町市街地の周辺でも、第二次大戦後商品用のきゅうり栽培は始まるが、当初は丹原・壬生川などの地元市場や今治市場に個人出荷する小規模なものであった。周桑平野のきゅうり栽培が盛んになってきたのは、昭和四〇年農協合併によって周桑農協が誕生し、丹原農業改良普及所とタイアップしてきゅうり栽培を奨励し、共販体制をとって以降である。当初露地栽培であった夏きゅうりが、冬春きゅうりに転換したのは、ビュールハウスが導入された昭和三二年ころからである。その技術は先進地の高知県に学んだという。冬季の加温は当初は地中にクロム線を敷設する電熱方式であったが、同四〇年ころから灯油ボイラーが、さらに後には重油ボイラーが導入される。

栽培品種は、昭和四〇年から五五年にかけては黒イボきゅうりの久留米Hであったが、次いで同じく黒イボきゅうりの埼落(昭和五四・五五年)が導入され、昭和五六年からは白イボきゅうりの王金促成、五八年からは女神、六〇年からはシャープⅠと変遷する。黒イボきゅうりから白イボきゅうりに変遷したのは、関東地方で開発された白イボきゅうりが関西地方にまで普及し、関西市場の消費者が白イボきゅうりを求めだしたこと、また単位面積当たりの収量が白イボきゅうりの方が多いことによる。現在きゅうりの大部分は周桑農協の共同出荷であるので、農協で規格を統一している。きゅうりの栽培品種が一斉に変化するのは、農協が規格統一のため、最も市場の要求の強い品種の種子を購入し、それを栽培農家に配布することによるものである。

現在、冬春きゅうりの栽培は次のように行われる。一〇月上旬に播種された苗がビュールハウス内に定植されるのは一〇月下旬であり、収穫は一一月下旬から六月下旬まで連続的に行われる。この間二一月上旬に摘芯がなされ、以後随時芽かぎ・つるの誘引・灌水・施肥・消毒がなされる(写真2―4)。加温は一一月下旬から四月上旬まで行われ、ハウス内の最低気温一一度Cが確保される。四月上旬以降は日中の気温が高くなりすぎるので、ビ二ールハウスの側壁をあげ換気につとめる。ハウスの規模は鉄骨ビニール張り三〇〇坪程度のものが多いが、ハウス内には暖房機が備えつけられ、そこからダクトによって温風がハウス全体に送られるようになっている。灌水は主として地下水によるので、ハウスのかたわらには揚水用のポンプが設置され、そこから灌水用の配管がハウス内に縦横に伸びている。三〇〇坪のハウスで、その設備投資に三〇〇万円程度も要し、それが鉄骨であるので、ハウスの移動は困難である。したがって施設きゅうりの栽培にとって最も重要なことは、連作障害をいかに克服するかである。その方法として現在採用されているのは、七月から八月にかけての土壌消毒と、有機質の投入である。土壌消毒は灌水した圃場を石炭窒素で消毒し、稲わらを切り込み、マルチで密封して二〇日間程度太陽消毒する方法がとられている。有機質の投入は八月から九月にかけて稲わらや麦わら、牛糞や豚糞が大量に敷き込まれる。

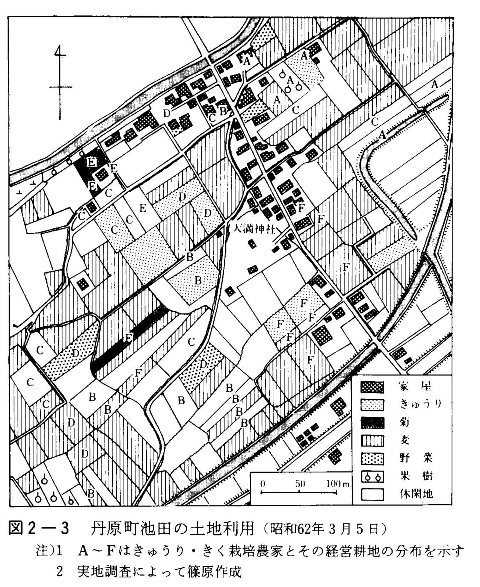

このような施設きゅうりの栽培は、一〇アール当たり平均二〇トン程度も収穫され、その粗収入は四〇〇万円程度にも達するが、年間三八〇人役程度と多くの労力を要するので、施設きゅうり専業でも夫婦の労力で二〇アールが栽培の限度といわれている。きゅうりの栽培には多くの労力を要するので、その栽培者はおおむね専業農家であり、稲との複合経営できゅうり栽培を営むものが多い。施設きゅうりの圃場はおおむね栽培農家の宅地に近接して所在するが、それは圃場管理の便を考慮してのことである(図2―3)。

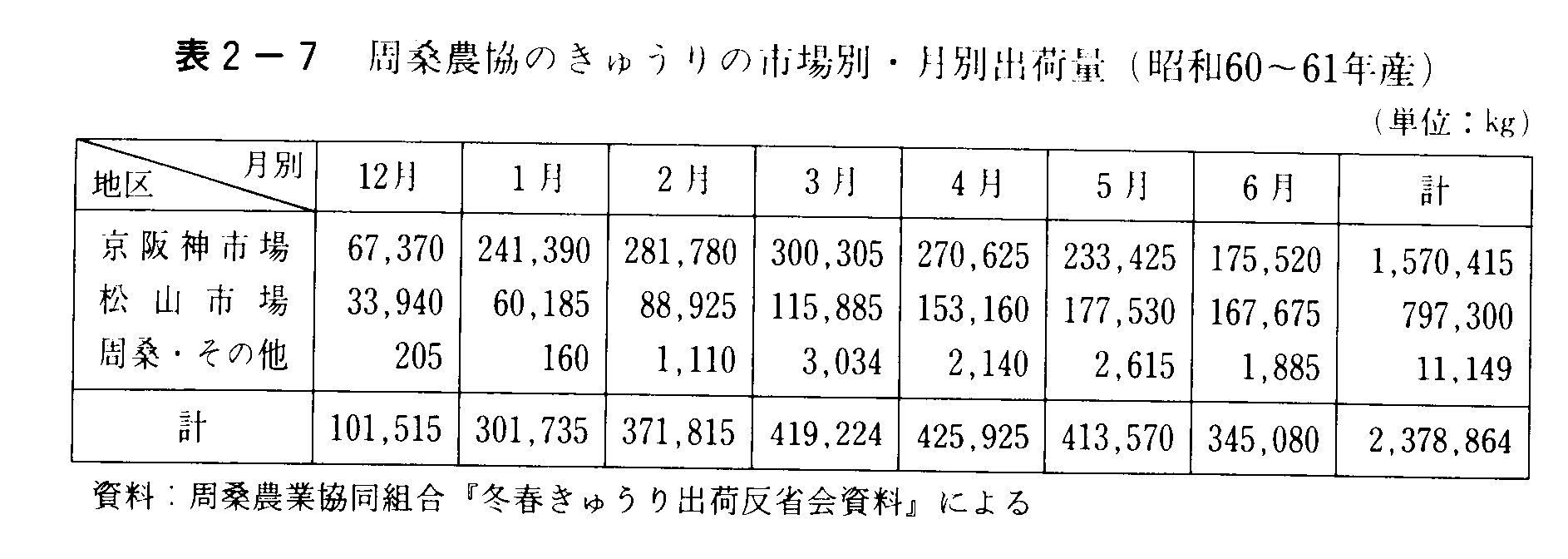

きゅうりの収穫は午後に行われ、夕方から夜間にかけて各農家で粗選別されたものが、翌日の朝農協の集荷場に出荷され、そこで厳格な選別がなされ、箱詰めされて午後市場に出荷される。現在きゅうりの出荷量の六六%は京阪神市場に、残りの三四%が松山市場に出荷されている。京阪神市場には収穫の翌々日の朝のセリにかかるので、高知や宮崎の大産地と比較すると一日早く市場に出荷され、鮮度の高いことが、厳格な手選別と共に市場で周桑きゅうりとして好評を博するゆえんであるという(表2―7)。

いちご

周桑平野は現在県下最大のいちごの産地である。昭和六〇年の栽培面積は丹原町二七ha、東予市二一ha、小松町四haであり、合わせて五二haは県下の二六%の栽培面積を誇る。また、いちごの生産量一〇三九トン(県の二七%)、販売量九九二トン(県の二九%)ももちろん県下一の生産量・販売量である。周桑平野のいちご栽培の歴史は新しく、いちごの先進地奈良県より技術を導入していちご栽培が開始されたのは、昭和三八年である。周桑平野のいちご栽培が急速に伸びたのは、同四五年以降で、きゅうりと同じく、米の転作作物としてその生産が伸びた。県内のいちご栽培の先進地は松山平野の重信町であったが、周桑のいちごがそれを追いこしたのは、昭和五二年以降である。

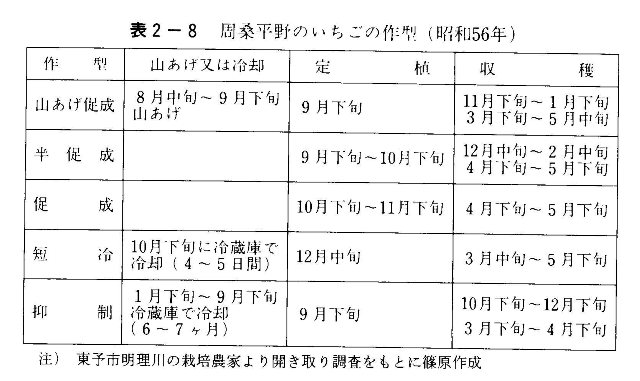

いちごの栽培はその九六%までがハウス栽培であるが、作型には山あげ促成・半促成・促成・短冷・抑制の五つの型がある。農家はこのうち三つから四つの作型を組み合わせて栽培し、一一月下旬から五月下旬の間に連続的にいちごを出荷する(表2―8)。栽培開始当初は促成栽培が大部分であったが、のちに短冷、続いて半促成が導入される。山あげ促成は昭和五二年ころから始まり、苗は多賀農協では黒森峠に、周桑農協では大野ケ原に移植される。抑制栽培は五六年から開始された。このように作型が多くなったことは、それだけ栽培期間を長くし、労力配分の均等化をはかると共に、農家の経営規模の拡大をうながした。

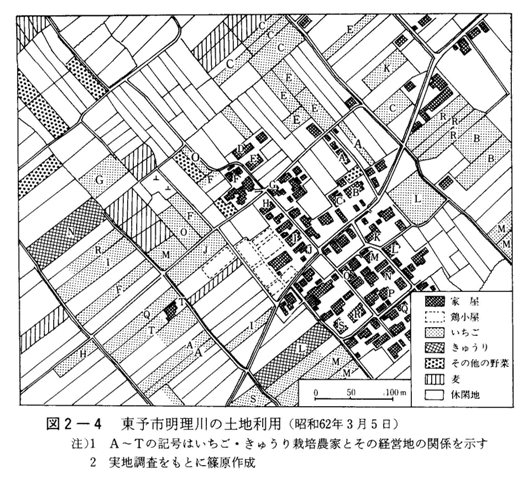

栽培農家のいちごハウスは、その管理の都合上、宅地の近くに分布するが、多くの資本を投じたハウスを移動させることは容易ではなく、ハウスはほとんど固定している(図2―4)。丹原町の丹原付近や東予市の明理川などでは、いちごの後作にメロンを導入している農家もあるが、大部分の農家が一圃場でいちごの単作を行っているのは、連作障害をさげるためである。五月に収穫の終わったハウスは土壌消毒をしたのち、水を張り休閑している。またこの間に堆肥を多く投入したり、青刈り稲を栽培したり、飼料作物のソルゴーを栽培することも、連作障害の防止に効果がある。

いちご栽培の中心地は丹原町の田野・丹原・徳田、東予市の明理川・吉井などの水田地帯であり、農家は稲作との複合経営でいちごの栽培をしている。一〇アール当たりの投下労力は二五〇人役を必要とするので、一農家当たりのいちご栽培規模は、夫婦でいちご栽培に従事するもので一五アール程度、婦人労力のみの場合は七アール程度が限度である。きゅうり栽培と比べると労働が軽微なので、きゅうり栽培が専業農家に多いのに対して、いちご栽培は第二種兼業農家の婦人や老人が、その労力の担い手となっているものも多い。多くの資本と労力を投下するが、一〇アール当たりの粗収入は二五〇万円程度と多いので、栽培面積が急速に伸びたといえる。

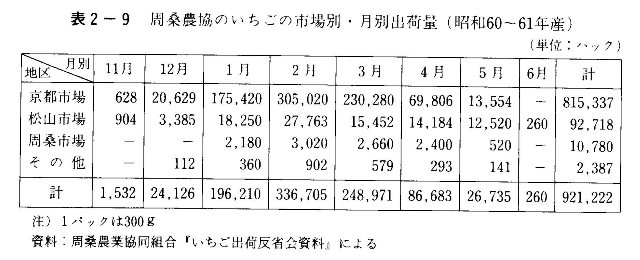

いちご栽培で最も多くの労力を要するのは、収穫と選別、箱詰めであり、それに労力の七〇%を費やす。午前中に収穫されたいちごは、午後から夜にかけて農家で選別・箱詰めされる。翌日周桑農協に集荷され、検査されたものは、午後のトラック便で京都市場に出荷される。現在出荷量の八八%は京都市場に向けられている。収穫してから市場のセリにかかるまでわずか二日間であり、鮮度の高さが京都市場で人気を博しているゆえんである(表2―9)。

|

表2-6 周桑平野の主要野菜栽培面積の推移 |

図2-3 丹原町池田の土地利用 |

表2-7 周桑農協のきゅうりの市場別・月別出荷量 |

|

表2-8 周桑平野のいちごの作型 |

図2-4 東予市明理川の土地利用 |

表2-9 周桑農協のいちごの市場別・月別出荷量 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索