データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予東部)(昭和63年2月29日発行)

三 加茂川流域の稲作と野菜

千町の集落立地

霊峰石鎚山に源を発し、西条市に注ぐ加茂川は、河口から約一〇㎞の地点で、加茂川とその支流谷川が合流している。加茂川の本流ぞいにある旧大保木村も、その支流ぞいにある旧加茂村も、壮年期の急峻な山地が重畳として連なり、人々の居住に適する平坦地には乏しい。集落と耕地は河ぞいの氾濫原に立地するもの、山腹緩斜面に立地するものに分かれるが、その大部分は山腹緩斜面に立地している。山腹緩斜面に立地する集落は、水利の制約をうけて畑作を営むものが多いが、そのなかで旧加茂村の千町とその対岸の荒川は水田の広いところとして知られている(写真3―5)。

千町は特に見事な棚田の景観にすぐれている。水田は標高一五〇mから五〇〇m程度にまで及び、その壮観は能登の干枚田に比肩されるほどである。千町という地名自体も、水田の広さによって名づけられたようで、『西条誌』巻六には「村名を千町と言うは田地広く、千町もありと言う義にて名付けたるよしに聞き及び候」と誌されている。この集落は戦国時代土佐の長宗我部の輩下にあった豪族伊東(現名伊藤)近江守祐晴が土着し、開発したと伝えられ、現在加茂川流域に居住する伊藤氏はその一族郎党であるという。集落内の近江神社は伊藤氏一族の氏神として祭られている。

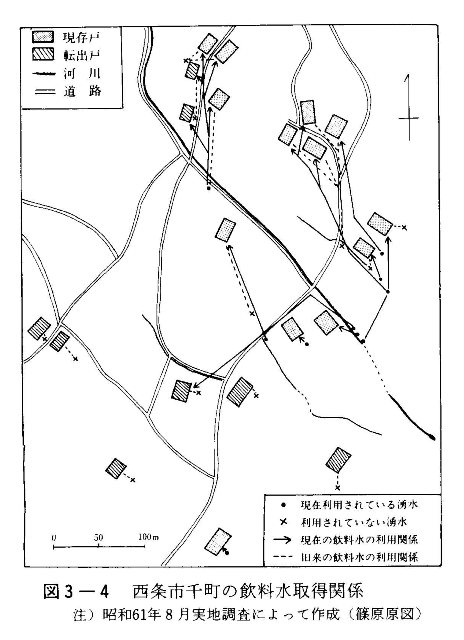

干町の集落は棚田のなかに農家が点在する見事な散村である。集落内には本・分家関係が多いが、旧家が上にあり、それに従属するかのように分家筋の家が点在している。千町の集落形態が散村であるのは、飲料水の取得に不便をしなかったことによる。千町は地すべり地であり、棚田に利用されている山腹斜面の至るところに湧水があり、住民はそれを飲料水として利用してきた(図3―4)。この地の住民は農地を開拓するにあたり、湧水のあるところに住居をかまえ、その周辺を自己の耕地として開墾し、経営してきたものと思われる。湧水のなかには崖に横井戸をうがったような形のものもあるが、水田の崖下の湧水をそのまま竹樋で導いて飲用していたものもある。第二次世界大戦後湧水の利用が集約化され、より清冽な湧水の出るところを水源として、数戸が共同利用するような形態が増加しているが、それは稲作栽培に農薬散布などが多くなり、水質が次第に汚染されてきたことによるものである。

千町と荒川の稲作

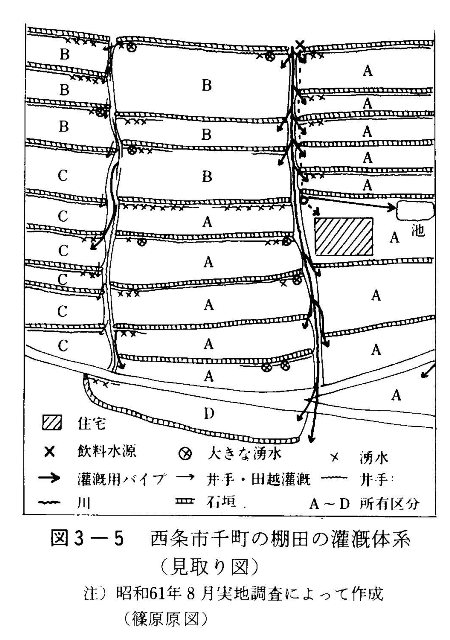

千町や荒川の山腹斜面に稲作が成立した最大の要因は、共に地すべり地で、灌漑用水に利用できる湧水が豊富であったことによる。図3―5は千町の御代地地区の水田の灌漑体系の見取り図である。灌漑水は谷川の水と水田の崖下から湧出する湧水である。中央を流れる谷川自体も、その上方の湧水が集まって流れるものであるが、谷川からは従来は竹樋によって、昭和四○年ころからはエスロンパイプによって灌漑水を田に注いでいる。水田によっては谷川の水のみ、または崖下の湧水のみによって灌漑水をまかなっている水田もあるが、両者を併用しているものも多い。また水田は一人の耕作者のものが数筆にまとまってあるのが通例であるので、上の水田から下の水田へと田越しによる灌漑も多く見られる。湧水は谷川の水に比べて水温が低いので、湧水は直接水田に導かれるのではなく、井手を通ってひとまわりして水田に注がれる場合が多い。エスロンパイプの普及は遠隔の湧水や谷川から灌漑水を得ることを可能にしたが、新たな灌漑水を求める時には、関係者の同意が必要である。

エスロンパイプの普及によって干天時には遠隔の谷川からも給水できるようになったので、近年は干ばつの被害はあまり見られないが、第二次世界大戦前には灌漑水の不足から田植えの出来ない年もしばしばあった。乏しい水を大切に使うために、水田の耕起や畦ぬり作業は慎重をきわめた。第二次世界大戦前には、水田の耕起は麦の収穫後、麦畝のある状態で水を注ぎ、水の中で麦畝をすき返し、それを一度まぐわでならした後に、もう一度すき返して、再度まぐわでならすことが多かった。このような入念な耕起作業は水田の漏水を防ぐうえで効果的であったという。水田の崖下の湧水は、上の水田に水を張ると、その下の水田に自然に湧き出るので、田植え準備は一斉には出来ず、田植えは六月半ばから下旬にかけて半月程度もかけて行うのが通例であったという。

地すべり地は湧水が豊富であったが、地盤が除々に低下するのが大きな悩みの種であった。千町の棚田は一枚の水田が、山手側は斜面を削りとり、反対側は石垣を築き、その上に石や土を入れて平坦にし、表面に耕土を入れて造成しているものが多い。この水田のうち、下半分の盛土部はしばしば地すべりをおこしたり、地盤沈下をするので、一枚の水田に段差ができる場合がしばしばある。段差の出来た水田を平坦化するのは、冬季の農民の重要な仕事であった。

平坦地に比較して気温の低い山間地の稲作は、栽培期間の短い早生種が有利である。西条平野の稲の品種が、昭和五五年ころ松山三井やクサナギなどの晩生種が多かった時期に、千町や荒川では日本晴や農林二二号などの早生種の栽培が主体であった。田植の時期も、西条平野が六月中旬から下旬であるのに対して、五月下旬から六月上旬に行われる。気温の低さと灌漑水の冷たさは稲の収量に影響し、単位面積当たりの収量も低い。昭和八年の記録でみると、西条市の反収が二・七石(四〇五㎏)に対して、加茂地区は一・六石(二四〇㎏)同三五年では西条地区が一〇アール当たり四一七㎏に対して、加茂地区は二六七㎏といった状態である。このような気温の低さは、微地形の違いによっても米の単位面積当たりの収量を大きく左右する。西向き斜面の千町は日照量に恵まれ、一〇アール当たり五一〇㎏程度の収量があるのに対して、東向き斜面の荒川は日照量に恵まれず、三九〇㎏程度の収量に甘んじている。また同じ荒川でも、一枚の水田で西方に位置し夕日の当たらない岸根と、東方に位置して夕日のよく当たる岸端では三〇%程度も収量が異なるという。

藤之石の高冷地野菜

千町の上方、標高五〇〇~五五〇mにかけては藤之石本郷の集落が立地する。千町同様山腹斜面に立地するが、湧水の得られないところから、ここは畑作の卓越する農業集落である。藤之石の農業は、従来冬作の麦と夏作のとうもろこし・甘藷・大豆・小豆などを栽培する自給的農業であったが、昭和三〇年ころから高冷地を利用した夏野菜の栽培が盛んになる。

商品用の野菜栽培は昭和三〇年抑制トマトの栽培に始まる。トマトは三月中旬に苗床で播種されたものが、五月下旬に本圃に定植され、七月中旬から一〇月下旬に収穫された。次いで同三二年に導入されたものがほうれんそうであり、春播き・夏播き・秋播きがあり、夏季中心に一枚の圃場に年間三作された。さらに昭和三七年からは、キャベツ・抑制きゅうりも導入される。キャベツは四月下旬から一一月まで順次栽培されけ、きゅうりは六月初旬に直播きされたものが七月初句から一一月上旬にかけて収穫された。これらの夏野菜は日中と夜間の気温の較差が一〇度C以上もあるので、色の濃い品質佳良のものが生産され、市場では加茂の高冷地野菜として好評を博した。他にピーマンやすいかもあったが、共に品質佳良のものが生産された。

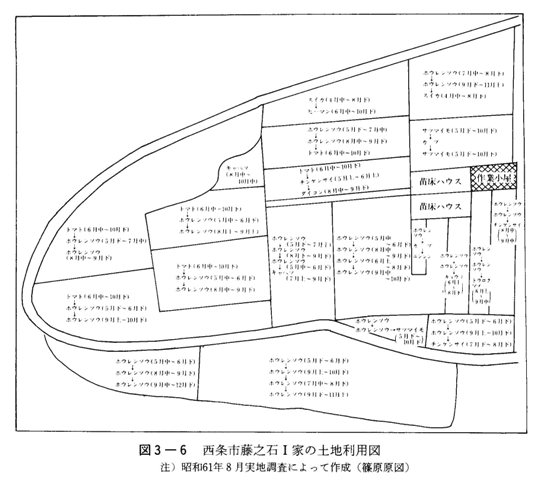

これらの野菜はいずれも連作をきらうので、各農家によって輪作体系を組んで作付けされる(図3―6)。トマトは一年栽培すると二年は休閑を要し、ほうれんそう・きゅうりも隔年の栽培が限度である。輪作体系には確固不動のものはないが、トマト→きゅうり→ほうれんそう又はキャベツ。ほうれんそう→きゅうり又はトマト→ほうれんそうなどが、農家の好みに応じて作付けされていった。

藤之石の野菜の出荷先は新居浜市・西条市などの地元市場を主とし、松山市などへも一部出荷された。野菜栽培の始まった昭和三〇年には個人出荷であり、野菜を入れた竹籠を背負ってバスで市場に出荷するものであった。同三二年には一〇名ほどの農家が園芸組合を結成し、個人で荷造りした荷物をトラックで共同出荷するようになった。園芸組合は同三六年には加茂農協に吸収され、農協のトラックが野菜を出荷していたが、同五五年からは西条市農協の共販となった。野菜栽培の最盛期であった昭和四九年から五〇年にかけては、大規模農家は共同出荷をせず、個人のトラックで松山や今治に出荷したものもある。

一時期は加茂の高冷地野菜として名声を博した藤之石の野菜も、近年は衰退傾向にある。昭和五〇年ころ四〇戸を数えた野菜栽培農家は同六一年には一〇戸程度に減少している。野菜栽培の主な衰退要因としては、連作障害が出て野菜栽培が困難になってきたこと、長野県など他産地の夏野菜が西条市・新居浜市などに流人し、大規模産地に産地間競争で敗れたこと、過疎の進行によって野菜栽培農家が減少したこと、また主要野菜栽培農家がより収益性の高いマッシュルーム栽培に転換したことなどがあげられる。現在、藤之石の最大の商品作物はマッシュルームであり、高冷地の気候が夏マッシュルームの栽培を有利にしている。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索