データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(東予西部)(昭和61年12月31日発行)

一〇 来島海峡の島々の生活

来 島

急潮流で知られる来島海峡には、五つの有人島と六つの無人島が点在する。来島はその来島海峡の西端にある小島で、面積はわずかに○・○九平方㎞にすぎない。最高点四三mの島は三段に削られた台地状をなすが、これは室町期以降水軍の将、来島氏が居城とした跡である。来島城は急流の逆巻く海を濠として、島そのものが城郭であった。家臣団の住居は島の南岸に石垣を築いて構築されていた。内海交通の要衝来島海峡に立地し、付近の海域を制圧していた来島城も、慶長六年(一六〇一)最後の城主来島康親が豊後の森に転封され廃城となった。その際家臣の多くは島にとどまり漁業に従事したというが、今日の住民の多くはその末裔であるという。

来島は来島海峡の好漁場を控えていたため、人口は多く、明治一六年(一八八六)には戸数一七〇、人口七四二を数えた。生業別の戸数は漁業八六、採藻二八、小売商一二、工業二、質屋二、仲買一、浴場一などであり、その大部分は漁業に従事していた。以後戸数は漸減していくが、明治・大正年間から昭和の戦前にかけては、漁業を主な生業とする状況は変わらなかった。島の住民の生業が大きく変貌しだしたのは、昭和三〇年代に入って以降である。昭和三九年斉藤正直の調査によると、五四戸中、一本釣漁二〇、たきよせ漁二、海運業六、工員六、公務員三、店員三、船大工・造船業・商業・建設業・サービス業各一、無職五となっており、海運業に従事したり、工員・公務員として対岸の波止浜に通勤するものが多くなっている。

波止浜への通勤が多くなるにつれて、若年層を中心に離村がすすみ、昭和六〇年には戸数は三二戸となった。職業別の戸数は漁業一四、工員三、店員二、船員二、団体職員一であり、他に無職が一〇もある。漁業を営むものは依然として多いが、彼等のなかには、老齢のため通勤をやめて漁業に復帰したものも数人いる。老齢のため仕事の出来ない戸数が一〇もあるのも注目されるところで、島の人口は全体として著しく老齢化している。

狭小な島に戸数のひしめく来島は、古来漁業を専業としてきた島である。その漁業はまき餌釣と一本釣の釣漁業であるが、特にまき餌釣に特色をもっていた。まき餌釣は大角鼻の北方のバンヤの礁や小島の北方のマナゴの礁などで、生きたいかなごを散布しつつ、そこに集まるハマチなどの魚を釣りあげるものであった。このような漁法が行われたのは、まき餌釣の餌となるいかなごの好漁場下ノ洲を独占していたことによる。まき餌釣は漁獲物の減少や漁場の荒廃によって、昭和五七年頃からほとんど見られなくなり、昭和六〇年現在では、一本釣漁、小島の漁民と共同で行うたきよせ漁、磯建網漁、いかなごを漁獲する袋待ち網漁、採藻などが主なものである。第二種兼業も含めて漁業に従事するものは一八人であり、うち一本釣に従事するもの一八人、たきよせ一〇人、磯建網四人、袋待ち網三人、採藻八人などであり、漁業に従事するものの多くは、一本釣以外に二~三の漁業を兼営している。

集落は島の南岸に石垣を築き、その上に一列ないし二列になって並んでいる。家屋は潮風を防ぐために、コールタールを塗った板壁や焼杉の板壁が多く、屋根瓦の飛ぶのを防ぐため本瓦葺の家屋も多い。戸数の減少に伴って空屋も目だち、屋敷跡の空地では野菜の栽培なども見られる。漁港は島の南岸に二本の防波堤にいだかれた形で構築されている。この防波堤は明治末年に築かれたが、急潮流のため破壊が著しく、しばしば修築を重ねてきた(写真2―39)。

住民の生活を悩ませたものは、強風時の漁船の避難と飲料水の不足であった。台風時には島内には漁船の避難地はなく、対岸の波止浜湾へ避難させざるを得なかった。飲料水は島内の共同井戸や個人井戸に頼ったが、島の井戸は塩分を含んでいたので、第二次大戦前には対岸の水場に飲料水を船で汲みに行くこともあった。第二次大戦後、波止浜から定期船の水道丸で飲料水を運び、簡易水道が普及して、住民はようやく水不足から解放された。

小 島

小島は来島の東方に浮かぶ面積〇・四三平方㎞の小島である。島の開発年代は判然としないが、寛政年間(一七八九~一八〇一)に人口稠密な来島から漁民が八戸移住してきたのに起源すると推察されている。この八戸は島の北西岸のやないだに居住していたが、この地は北西の季節風が強く八戸の家屋が倒壊し、島の南岸の現在地のわかれ谷に移住して来たという。小島の古老が口ずさむ「小島八軒こけたげな」というのは、この間の事情を伝えるものである。入植当初は戸数の増加を許さなかったというが、次第に戸数も増加し、明治維新当時には三八戸程度の戸数を数えた(写真2―40)。

来島が漁業専業の島であったのに対して、土地に恵まれた小島は農業も盛んであり、半農半漁の島であった。漁業は八戸の入植した当時から、たきよせ漁であったと考えられ、このたきよせ漁を営むかたから、島の傾斜地に開ける畑で、甘藷・麦などの自給作物を栽培してきた。闇夜に急潮流を利用して燈火で魚を集めて、玉網ですくいあげるたきよせ漁は、第二次大戦後まで厳重な規約のもとに営まれていた。この漁法は月の出がずれることから、毎日四〇分程度操業時間がずれていくので、その兼業は時間にしばられない農業が最適であった。

また小島には来島や波方と共につけ船の営業があった。これは来島海峡の急潮流を無風の時に帆船で通過するのはきわめて危険であったので、潮筋を熟知している地元の若者が小舟を漕ぎ寄せ、水先案内するものである。昭和になってつけ舟はすたれ、発動機船で帆船を曳航する引船の営業にと転換する。昭和一〇年頃には、来島に一隻、小島に四隻の引船が存在した。

来島海峡は北の三原水道と共に瀬戸内海航路の要路であったので、小島には明治末年陸軍によって芸予要塞が築かれた。要塞は明治三二年(一八九九)に着工、同三八年に完成したが、大正一一年(一九二二)戦術が海から空にうつったので廃止となり、大正一五年爆破演習後波止浜町に払い下げられた。

町では、要塞跡を史跡とし、風光にすぐれたこの島の公園化をはかった。昭和一三年には大阪商船が阪神地方の客を誘致するため、港から要塞跡に通じる道路に、桜・もみじを植え、宿泊施設などを整備したが、戦事体制にはいり、島への観光客の誘致は実らなかった。第二次大戦後の観光化は、昭和二五年から瀬戸内海汽船が寄港し、今治地方の観光客を運んで以降進展する。島には旅館も開設され、釣り客、海水浴客が増加し、昭和三〇年頃は今治近郊の行楽地として賑わう。しかしながら、その後マイカー時代を迎え、今治近郊では桜井パークや唐子浜が海浜の行楽地として発展するにつれて、この島の観光客は減少していく。昭和三八年には瀬戸内海汽船の寄港が中止され、その後を引継いだ愛媛汽船も昭和四〇年には寄港を中止してしまう。

昭和六〇年現在の島の戸数は三二戸、その職業構成は漁業一五戸、会社員四戸、船員二戸、民宿一戸、年金生活者を含む無職一〇戸となっている。漁家はたきよせ漁と一本釣を兼ねる者が多く、他に磯建網や採藻に従事する。漁家の多くは農業を営むが、第二次大戦後一六haを数えた農地は、昭和六〇年現在ではわずかに五・七haとなり、耕作放棄された畑が目だつ。半農半漁のこの島は、島内の産業では漁業が主体となり、他に波止浜の造船所などへの通勤者が増加している。一方、年金生活を送る老齢者なども多く、若者の減少は島の活気をそいでいるといえる。

馬 島

馬島は来島海峡の中央に浮かぶ面積〇・四二平方㎞の島である。島の西側は西水道、東側は中水道とよばれ、急潮流が渦まくが、内海交通の要衝である。島の開発は近世の初頭であり、藩の許しを得て対岸の椋名から塩見六右衛門(慶安三年没)または塩見与左衛門(貞享二年没)が入島して開発したという。昭和三〇年に今治市に合併するまでは東岸の大島の一部と共に渦浦村を構成していた。藩政時代以来住民の通婚は大島の椋名や名駒との間に多く、現在も漁業は渦浦漁協に属する。

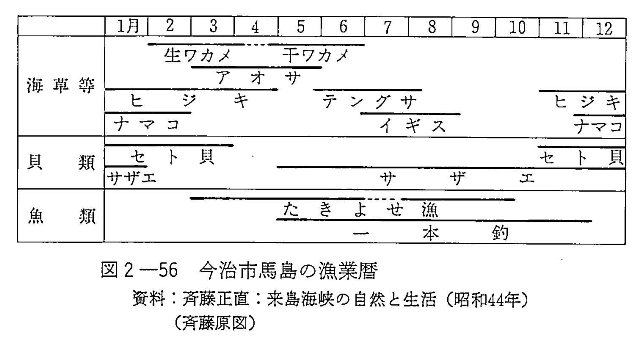

来島が漁業専業の島、小島が半農半漁の島であったのに対して、馬島は農業の島として開かれ、漁業は採藻業が中心であった。昭和四二年頃この島を調査した斉藤正直の記録によると、漁業収入の九〇%は海藻によるものであり、わかめ六〇%、ひじき二〇%、てんぐさ一五%、いぎす五%程度の水揚げであったという。採藻地は馬島周辺のみでなく、中渡島・武志島の周辺、さらには大突間島の周辺、津島の南岸など馬島の地先漁業権のあるところ、津倉湾から名駒の南岸までの渦浦漁協との入会権のあるところなど、来島海峡一帯の岩礁地帯に広く分布した。わかめは二月から六月、ひじきは一二月から三月、てんぐさは六月から七月が主な採藻期であった(図2―56)。採藻作業は片手で船を操船しながら箱目箱で海底をのぞき込み、他方の手で海藻をもぎとり、船にたぐり揚がるので、極めて重労働であった。

昭和三〇年頃までは採藻に従事する者が多かったので、採藻に対する種々の制限を加えていたが、昭和五五年頃にテングサの口開けの日が解消されて以降は、すべて自由採藻となった。第二次大戦前にはもずくが第一の収入源であったが、戦後は海況の変化からほとんど採藻されていない。現在主として採藻されているものは、わかめとひじきであり、その主な出荷先は今治市の問屋である。

採藻以外の漁業としては、突きよせ漁とたきよせ漁があった。突きよせ漁は夜間船上で火をたき、集まった魚をヤスで突く漁法であり、古くから馬島で行われていたが、たきよせ漁は大正五年(一九一六)ころに小島から技術を学んで始めたものである。突きよせ漁も、たきよせ漁も漁獲量の減少から昭和五〇年頃から衰退し、現在はほとんど行われていない。これらの漁業にかわって盛んになってきたのが、一本釣漁である。一本釣漁は馬島の近海の岩礁で行われ、主な漁獲物はたい五〇%、べら二〇%、ほご・めばる・すずきなど三〇%程度である。漁獲物は個人で今治市砂場の問屋に出荷される。現在海草と魚類の水揚額の比率は、海草六〇%、魚類四〇%程度である。

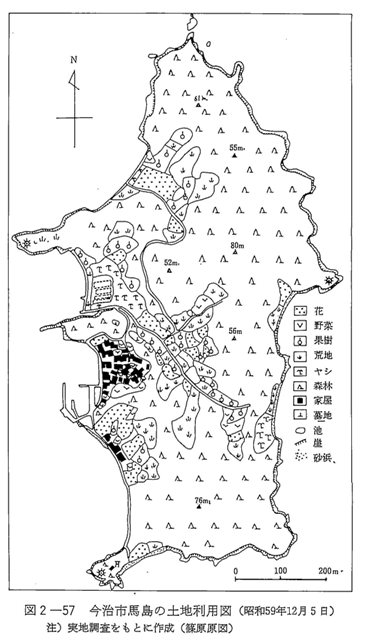

馬島には昭和四二年当時一・五haの水田と三・三haの普通畑、二・六haの果樹園があった。果樹園は第二次大戦後のみかんブームのときに新植されたものであり、従来の馬島の農業は、水田での米作のほか、普通畑で甘藷と麦を栽培し、食料を自給するものであった。昭和五年頃から商品作物としてたばこ栽培が盛んになるが、昭和二五年頃には衰退、みかんも昭和五〇年代に入ってからは価格の低迷から半ば放棄された状態である。現在最も重要な作物は花卉であり、マーガレット・ストック・かすみそう・トルコききょう・きんせんか・花なたねなどがビニールハウスや露地で栽培されている(図2―57)。花卉栽培は今治市の平地部と比べて冬季の気温が三度C程度も高く、露地栽培における花の開花が一〇日~二〇日も早いという気候条件を生かして、有利に栽培されている。花卉栽培が盛んになったのは昭和三五年頃からであり、栽培の中核となっている塩見太助は今治地方の花卉栽培の指導的地位にある(写真2―41)。昭和四二年当時九戸を数えた花卉栽培農家は、戸数の減少の影響をうけ、昭和五九年には五戸に減少している。花卉の出荷先は、専業農家の塩見太助は松山市場へ、他の農家は渡海船で今治市場へ出荷している。

馬島の集落は島の西岸の小平坦地に密集して立地している。第二次大戦前には集落の前面は砂浜であり、台風時には風波をまともに受ける。海岸ぞいの民家が海に面して長屋門を並べているのは、この風波に対する対応策であった。漁船や農船は砂浜に杭を打ち、これに繋留していたが、荒天時には集落の一角の船揚げ場に運びあげざるを得なかった。現在海岸ぞいの防波堤は昭和二一年の南海地震後に建設され、その前面の漁港は昭和四七年から五七年にかけての馬島漁港局部改良事業によって構築されたものである。

島の戸数と人口は明治二七年(一八九四)に三三戸一四八入であり、昭和二五年には三〇戸一四八人であった。明治年間から昭和の戦後にかけてはほとんど戸数と人口に変動のなかったこの島は、その後挙家離村が続出し、戸数と人口を著しく減少させていく。昭和三五年の二五戸、一〇〇人は、四〇年には一九戸、九八人となり、五五年には一七戸、四八人となった。昭和五九年の職業構成をみると、半農半漁六戸、専農一戸、専漁一戸、半農半漁に民宿を兼ねるもの一戸、出稼農家四戸、会社員一戸、無職一戸となっている。農業所得と漁業所得の比率は四対六であり、半農半漁の島の生業形態は今日も変わらないが、過疎の進行と人口の老齢化が大きな悩みとなっている。

津 島

津島は来島海峡の北端に位置する面積一・八六平方㎞の島で、来島海峡中に点在する島の中では最大の面積を誇る。戦国時代には今城山に砦があり、田房隼人正が守っていたが、天正の落城の際一族は滅亡廃墟となる。その後、大三島から村上、椋名から福永、大三島の瀬戸から藤沢、小松の黒川から黒川、大島の仁江から村上が次々と入植し、現在の住民の祖先となった。この島は全戸が真宗教徒であるので殺生をきらい、採藻を除いては漁業を営むものは皆無である。島は農業と海運の島として発展してきた。

『渦浦村郷土誌』によると、明治九年(一八七六)の土地面積は、水田五町七反、畑四一町四反、宅地二町四反、山林五五町八反となっている。島の土地の約半ばが水田と畑の耕地に開墾されていたことがわかる。水田は溜池と井戸水に頼って灌漑したが、旱天時には水不足から作付不能の年もあった。水田の耕起と厩肥を得るために、各戸一頭ずつの牛も飼育していた。畑作物は夏作の甘藷と冬作の麦であり、住民の自給作物を得るものであった。商品作物として最初に導入されたものはたばこであり、大正中期から昭和一二年ころまでは盛んに栽培された。現在の商品作物はいちぢくとみかんである。いちぢくは明治年間からすでに栽培されており、現在の作付面積は五・一haに達し、現在この島最大の商品作物である。八月下旬から一〇月下旬にかけて収穫されたいちぢくは、共同出荷や個人出荷で今治市場に出荷される(写真2―42)。みかんは昭和三〇年頃から増加したが、昭和五〇年代になって価格の低迷のため半ば放棄された農園も多い。昭和三五年頃に島の中腹に農道がつくまでは、農産物や肥料の運搬は農船でなされたが、船つき場付近の畑は最も地価が高かった。

津島は西の中島・安居島・御手洗方面と東の伯方町木ノ浦を結ぶので、住民は早くから海運業に従事する者が多かった。天保八年(一八三七)に氏神の社殿に奉納された五枚の額には、宝生丸・住吉丸・神吉丸・栄徳丸・安徳丸の一本柱の大型帆船の絵が描かれているところから、当時すでに海運業に従事するものが多かったことがわかる。

船は明治~大正年間には五〇〇石から一〇〇〇石程度の帆船であり、宮崎県や高知県宿毛、さらには愛媛県長浜あたりから木炭や薪あるいは材木を大阪に運搬し、帰りには雑貨品を積んで帰るのが多かった。また津島産の花崗岩を墓石として宮崎方面に運搬するものも多かった。島内には大正年間造船所が三か所あり、帆船の多くは島内で建造された。昭和一二年頃からは焼玉エンジンを搭載した機帆船が登場し、北九州の石炭を大阪・名古屋方面に運搬するものが多くなる。昭和三〇年代になると、機帆船にかわって鋼船の時代となる。

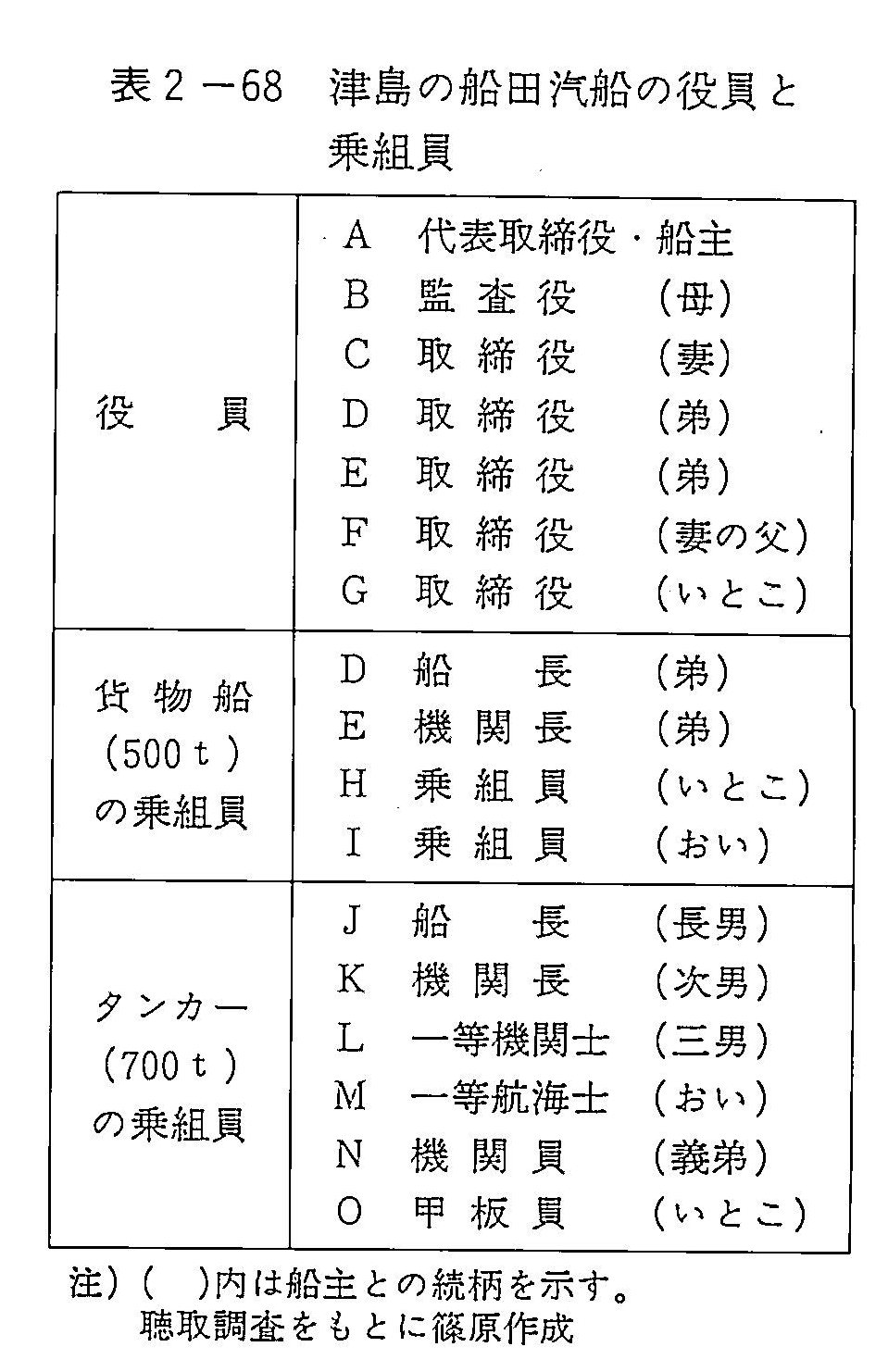

船の所有は一ぱい船主といわれる船主が一隻を所有するものが多かったが、なかにはモヤイ船といわれ、親子・兄弟などの数人で資本を持ち寄って一隻の船を所有する形態もみられた。帆船や機帆船では一隻に船長以下七~八人程度が乗り組んだが、その乗組員は船長の家族と親戚関係にあるものが多かった。昭和三〇年頃まではほとんど島内婚であったので、乗組員は島内の姻戚関係のもので充分に調達することができた(表2―68)。

津島の船主は、昭和一二年頃津島船主組合を結成する。組合員は同二四年二五人、三五年三九人、四五年二一人、五九年一〇人(うち六人は今治市在住)と変化している。この組合は組合員から年ごとに会費を徴収して積み立て、海難事故にあった船主に、その資金を貸与するものであり、船主間の相互扶助組織であったといえる。船主の数が減少しているのは、鋼船が大型化するにつれて、資金の乏しい津島の海運業が衰退していったことを物語るものである。

津島の集落は島の北東部の平坦地に密集して立地する。集落の前面は第二次大戦後防波堤ができるまでは砂浜であった。帆船や機帆船は島の沖合に停泊し、食料の積み込みなどはテンマ船を利用した。海岸ぞいに防波堤が築かれ、港が構築されたのは昭和三九年以降である。集落は冬の北西の季節風をまともに受けるところから、どの家も海に背を向け、南側を玄関にしている。特に海岸ぞいの家は焼杉やコールタールを塗った板を壁に張りつけ、冬の季節風に備えている。

津島の戸数は明治初期には一一六戸、明治四四年には一二九戸となっている。その職業構成は農業八九戸、商業二戸、工業六戸、船乗り一三戸、その他一九戸となっている。第二次大戦後の昭和三五年には一三一戸五〇〇人になっているが、その後戸数と人口の減少は著しい。昭和四九年には九一戸二六一人、同五五年には六七戸一五一人、同五九年には五七戸一〇四人となっている。うち老人のみの一人世帯が約半数の二六戸もあり、老人の島と化している。昭和五九年の職業構成をみると、船主四戸(うち二戸は船乗りを兼ねる)、船乗り五戸、船員の年金受給者九戸、隠居で無職一一戸であり、他は農業を営む。島の最大の悩みは、船主が情報収集に便利な今治市に船籍を移し、学卒者を中心とした若年労働力が島外に流出してしまい、余生を送る老人のみが多く、島に活気が乏しいことである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索