データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(南予)(昭和60年3月31日発行)

二 先進地立間を中心としたみかん①

県下最大のみかん産地吉田町

北宇和郡吉田町全域は、農業粗生産額構成(四七億三九〇〇万円・昭和五五年)の中で、果実が七九・四%、そのうちみかんが六〇・三%、伊予柑七・九%、夏柑が五・八%で、みかん収入依存率が極めて高い柑橘類の単一栽培地帯である。吉田町の農家一戸当たり年間農業所得は、平均二〇三万円と県下ピカ一。一戸当たり農業従事者数は一・六人で中島町と肩を並べて一位、農業を片手間とする二種兼業はわずか二四%しかない。

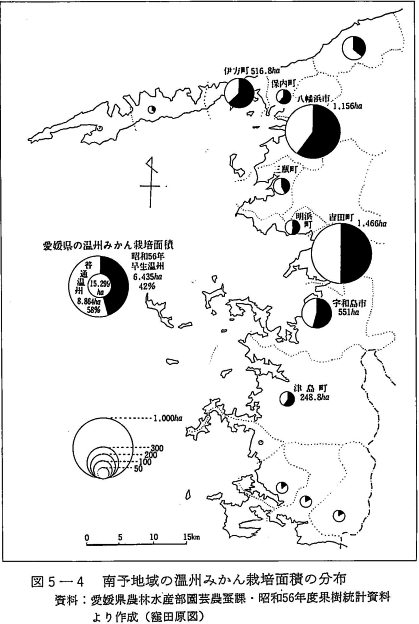

温州みかんの栽培面積一四六六ヘクタールは、松山市(一一八五ヘクタール)、八幡浜市(一一五六ヘクタール)を圧して県下の最大産地である。生産量四万トンも八幡浜市(三万一五八九トン)、松山市(二万四八一二トン・昭和五六年)を抜いて愛媛のトップ産地である(図5―4)。

吉田町の柑橘栽培の立地因子は、高度分布・傾斜度などが基本的要素である。傾斜度一五度から二五度の傾斜地の利用率が特に高いが、二五度以上の傾斜地利用もすすんでいる。特に吉田地区は二五度以上の急傾斜地が六八%、立間が五三%で標高三〇〇mの山頂付近まで余すところなく徹底的に開発利用されている(図5―5)。

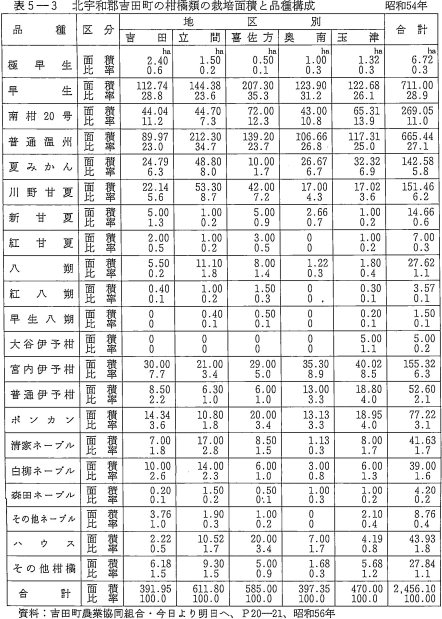

地区別栽培面積は、吉田町二四五六ヘクタールのうち中心産地は、立間地区が二四・九%、喜佐方地区二三・八%、玉津地区一九・一%、奥南地区一六・二%、吉田地区一六%の順で、品種構成は表5―3のとおりである。完全に柑橘専業地域化し、みかん生産の豊凶が農家経済を左右し地域経済を決定する。柑橘類のうち温州みかんが六七・三%を占め、その中で早生温州が二八・九%、普通温州二七・一%、南柑二〇号が一一%でみかんに次ぐのは夏柑(夏みかん)である。

普通温州・夏柑に対し早生温州や南柑二〇号・伊予柑・甘夏柑などは、柑橘類全体に占めるウェイトは低かったが、近年の消費需要の伸びと比較的有利な価格に支えられて新植がかなりすすんだ。特に早生温州の増産が著しい。

みかん生産の伸びの背景には、単に栽培面積の増大だけでなく栽培技術の向上がある。立間にはかなり老木園があるが、これらは一〇アール当たり五〇―三〇〇本を栽培する密植栽培により、若木の間に収穫をあげる早期多収の技術革新がおこった。立間農協は昭和二六年以降、老木園の改植と同時にまばらな園には努めて若木を密植するように指導した。

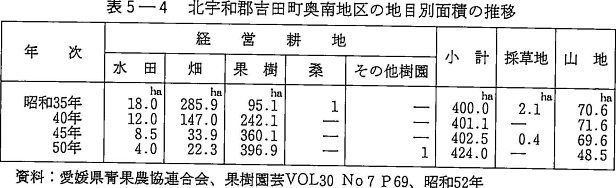

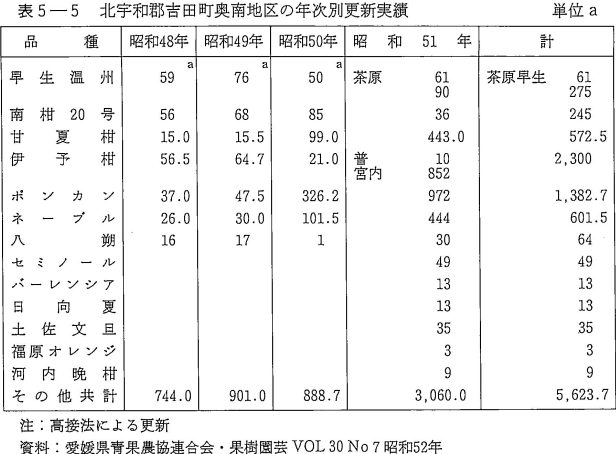

養蚕が中心で甘藷と裸麦が主作物であった奥南地区は、昭和三〇年代のみかんブームでみかん産地に転化した新興産地である(表5―4)。しかるに、昭和四二年の旱魃、四三年の価格暴落でみかんブームは急激に低下し、遂にみかん景気の恩恵は受けずじまいである。農家戸数四七一戸のうち専業農家三一%、耕地の九割が果樹園で一戸当たり九〇アールである。昭和四八年から五一年までの品種更新実績は表5―5のとおりで、更新品種の柱は紅甘夏(天草三号)・宮内伊予柑・ポンカンである。同四七年には八ウスみかんが一戸一棟三アールで栽培されたが、五二年には三〇戸四八棟三八八アールに発展した。

なお、立間地区は、昭和三四年に柑橘栽培農家が「立間方式」という「農業法人」を結成し、全国にその名が知られた農業経営の先進地である。

立間のみかん栽培の発達過程

吉田町立間は愛媛みかんの発祥地として歴史は古く、段畑地帯の中にあって柑橘栽培を基幹にしてめざましい発展をとげた典型的果樹地帯である。立間のみかんは藩政後期に導入された。慶応元年(一八六五)俵津村(現明浜町)の苗木商熊吉が紀州系の温州苗を持参し、白井谷の加賀山千代吉が購入し五五本植え付けてから、隣接刺激と同族意識で加賀山・薬師寺・毛山・赤松などの富農層が栽培に着手した。さらに、三角勘六は兵庫県川辺郡東野から直接数十本の苗木を持ち帰り、赤松弥助・土居惣吉・加賀山金平・芝銀蔵らが植え付け、明治四―五年(一八七一―一八七二)ころに加賀山金吾・加賀山作治・薬師寺庄吉らが山を開墾し良畑にも栽植した。

かように、みかん栽培が農業経営の一環として栽培され始めるのは、早くて明治四―五年(一八七七―一八八六)ころからである。この時期は維新後、明治政府によって農民の土地所有の承認、田畑勝手作の許可などの新施策の実施された時期である。地租改正、幣制改革とその後の農村不況、専売制実施などによる現金支出の増大は農家の自給経済の維持を困難にし、否応なしに商品経済の渦中にまきこむことになる。明治四五年(一九一二)『立間村誌』はこの間の事情を次のように記している。

維新後、耕種自由トナリ有利ノモノヲ択ビテ之ヲ作リ、不利ナルモノヲ廃セシコト著シ。即チ麦ハ安価ニシテ肥料ト労力ノ費ヲ償フノミナリシカバ、漸次減少シ甘藷ト櫨(はぜ)ノ如キモ甚ダ振ハズ、養蚕・柑橘トハ三〇年間二異常ノ進歩ヲ来セリ。近年至ル所柑橘卜桑ヲ植フルニ至ルヲ以テ見ルモ如何二其ノ盛ナルヲ知ルニ足ル。宜シク柑橘二於テハ県下我右二出ズル者ナキ……。

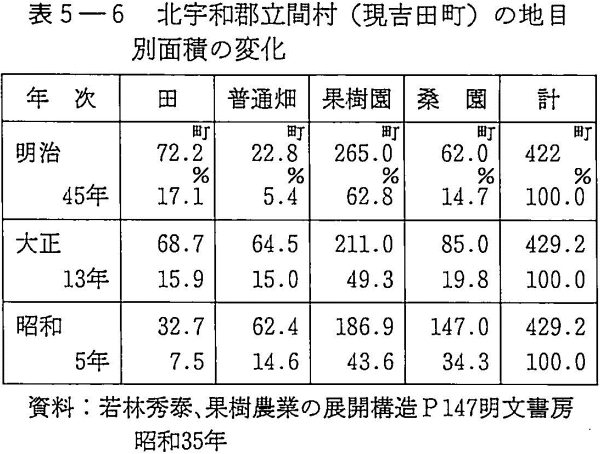

表5―6により、立間の土地利用の変化をみると、明治四五年(一九一二)から昭和五年の二〇年間に果樹面積が約二〇%減少した。明治四五年(一九一二)のみかん園面積二六五ヘクタールは、昭和五年には一八七ヘクタールに減少し生産量も八五万貫から五〇万貫に減った。

一方、桑園は明治四五年(一九一二)六二・〇ヘクタールが昭和五年一四七ヘクタールと二倍以上の増加を示している。みかん栽培が養蚕(桑園)に駆逐された要因は何か、繭の価格が上昇してみかんより有利になったという単純なものではない。若林秀泰は、技術的要因と経営的要因の二つの理由をあげている。

(一)技術的要因 明治末期までみかん栽培の技術が確立しないまま南面の日当たりのよい山ぐらいを適地条件と考え、ひたすら園の拡大につとめたため、成長に伴って土壌の深浅、肥沃度によって不適地に植え付けた不良園が続出した。経済界の安定を欠くこの時代に、価格暴落、病虫害の蔓延と相まって栽培者を極度に萎縮させ、大正六―七年(一九一七―一九一八)の寒害は柑橘栽培を滅亡の域にまで追いつめた。

大正四年(一九一五)、国立農業試験場園芸部より、村松春太郎技師が着任してから、栽培技術の指導が本格化し、薬剤散布・剪定・青酸ガス燻蒸が大正末期から昭和三年に普及してみかん栽培の基礎が確立した。こうして、適地適作の原則を無視した限界地の不良園が自然陶汰されたわけである。

(二)経営的要因 明治期に自作兼地主層によって始まった大規模経営(二―三ヘクタールから一〇ヘクタール)は、雇用(年雇)労働に依存した粗放的経営であったが、傾斜地栽培という特殊事情から施肥料の増加が必要となり、また病虫害の発生によって肥料費、防除費などの経営費が嵩んだ。さらに、施肥技術・防除技術・剪定技術など高度な技術を必要とするに至って、粗放経営としての大規模経営のメリットを著しく削減した。この結果、経営規模の縮少ないしみかん園の転換となってあらわれ、文字どおりみかんが養蚕に蚕食された。

第一次大戦後の好況期から大正末期にかけての養蚕ブームの到来は、上農層の限界地におけるみかん園の代替作物に桑が導入され、みかんと桑の混作技術が発達してくると、逆に中農層下の農家が自分の桑園にみかんの混植をはじめた。農薬散布がまだ普及しない時代で、農薬はさほど問題にならず、みかん園の三五%は桑園の中に植えられていた。

かように、大正初期から急速な発展をとげた養蚕も、昭和五年の生糸価格の暴落から始まった昭和農業恐慌を契機として以後衰退の一途をたどる。昭和五年から同一八年の間に、みかんは実に一〇〇ヘクタールも増加し、この年の面積は戦前の最高二九五・四ヘクタールを記録した。昭和五年はそれまでみかんと養蚕をほどよく調和させた多角的農業を実践し、複合経営の妙を発揮して発展してきた立間農業が、ついに養蚕を駆逐しはじめ果樹専業化ヘスタートを切った立間柑橘農業の発展に極めて重要な年であった。

養蚕を駆逐したみかん農業の展開を支えたものは、みかん価格の上昇であった。市場の拡大は北九州工業地帯の発展に伴なう国内市場の拡大と朝鮮・満州・大連(現中国東北地区)などの大陸市場の開拓と形成である。昭和一二年の「立間みかん」の主要市場は、北九州六六・五%、京阪神二二・四%、関東一〇・八%、北米〇・三%となっているが、北九州市場はここを経由して大陸市場に送られるものが相当量含まれた。

このような市場の拡大や生産の増加に対応して、昭和七年玉津(たまつ)村(現吉田町)に県立農業試験場南予柑橘分場が誘致され、生産技術の指導や立間地方のみかん栽培の欠陥といわれた浮皮現象の究明、砧木(だいき)試験、系統選抜、貯蔵などの研究がすすめられ、生産技術開発の拠点になった。南柑四号・南柑二〇号は南予柑橘分場で選抜された系統品種である。

その後、順調な伸展をした吉田郷の柑橘産業も、やがて戦時体制の中にあって、生産統制のため肥料・薬剤など生産資材と労力不足はもとより、逐には果樹の伐採令まで出され、その冷遇は果樹栽培史上比類のない極限に達した。南予柑橘分場が柑橘の二字を廃して愛媛県立農事指導場南予分場と改称し、柑橘の間作・甘藷の増産指導農場と化した。

戦後、昭和二二年八月柑橘再建の意気に燃えた松尾武美・西山茂・宮本保らの発企により、南予果樹同志会を結成し荒廃園の復興に邁進した。

みかん栽培の規模拡大と出作り農業

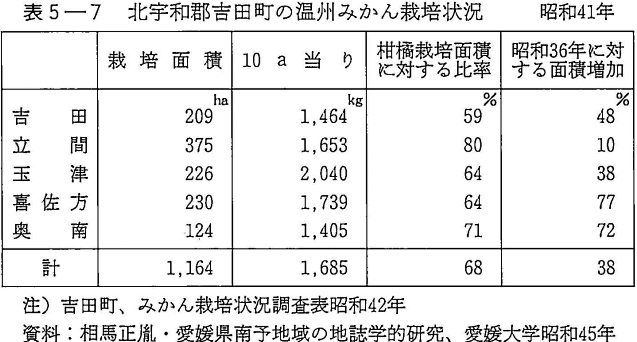

表5―7により、栽培面積の増加率をみると喜佐方や奥南地区は七七%・七二%という高率であるが、立間地区は一〇%という低率で開発の古い地域ほど開園余地が少なく、新植についても他の果樹地域ほど活発でなく補植ないし改植程度である。

柑橘栽培の特殊形態として、出作りによる園地拡大と農繁期における臨時雇用労働がある。立間は海岸より数㎞奥地である。玉津は臨海村でともに「宇和みかん」の核心地で平均一ヘクタールの経営規模を有し、自村には可耕未開墾地は殆んどなくなった。こうした農地の制約下で、みかん適地を求めて経営拡大を企てた出作り状況は表5―8のとおりで、園地が点在していて栽培管理上の不便が多い。また、吉田町内での自宅から園地までの最遠距離の平均は約三㎞である。柑橘産業の発展に伴ない、町内での経営規模拡大が限界に達し町外への団地を求めて出作りが行なわれた。

出作りの範囲は、隣接市町村をはじめ県内の遠隔地、さらに大分・宮崎県にまで進出している。出作りが盛んに行なわれたのは昭和三六年から四〇年であるが、近年では隣接のみかん脱落農家よりの買収事例もみられる。立間地区の出作地面積は、昭和四二年一二月末までに九九・四ヘクタールにもなった。この内訳は、大分県が三九%、宇和島市が四八%、その他県内出作が一三%である。このように、広域にわたる出作地は、立間地区の果樹園面積五九一ヘクタールに対してかなり大きな比重をもつようになった。このため、果樹経営に対する農家の考え方も一部には従来の「生活安定型」から「利潤追求型」へとドライな経営主義に変化した。

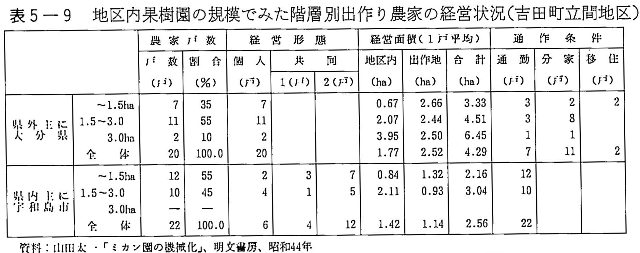

県内出作地の経営は、立間地区の果樹園が一・五ヘクタール以下の下層農によるものが多く、この階層の農家は昭和三七―三八年に一時的出作りブームで、立間地区周辺の山林をニ―三戸が共同で開墾したケースが多い。他方、県外出作り地は、地区内に一・五ヘクタール以上の果樹園をもつ上層農に主力がある(表5―9)。この階層の農家は親子や兄弟の間で独立自営や分家をめざして開墾したケースが多く、なかには本家まで家ぐるみ県外に移住する国内移住型のケースもある。

立間は経営規模の大きな農家が多く、収穫期にはげしい需要ピークが生じ雇用労働者が多く入っているのが特徴的である。このうち、常雇は主として高知県幡多郡および東宇和郡山間部より入っているが、最近は労働供給事情の悪化により不足気味で雇入れに困難をきたしている。

臨時雇は収穫期が主であり、町内の零細農家および三間(みま)町などの近隣農漁村から雇入れている。年齢的にも四〇―六〇才の中高年令層がかなり多い。なお常雇は昭和二三年ころには、五四〇名余りも入っていた。相馬正胤の調査によると、昭和四一年の吉田町の臨時雇用は一二三一人で通勤と住込みの二形式がある。通勤七三三人(六〇%)に対し、住み込は四九八人(四〇%)である。供給圏は東・北宇和の両郡から高知県に及び通勤バスを運行して成果をあげた。

|

図5-4 南予地域の温州みかん栽培面積の分布 |

図5-5 北宇和郡吉田町の柑橘園の分布 |

表5-3 北宇和郡吉田町の柑橘類の栽培面積と品種構成 |

|

表5-4 北宇和郡吉田町奥南地区の地目別面積の推移 |

表5-5 北宇和郡吉田町奥南地区の年次別更新実績 |

表5-6 北宇和郡立間村(現吉田町)の地目別面積の変化 |

|

表5-7 北宇和郡吉田町の温州みかん栽培状況 |

表5-8 北宇和郡吉田町の柑橘出作りの状況 |

表5-9 地区内果樹園の規模でみた階層別出作り農家の経営状況(吉田町立間地区) |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索