データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)(昭和59年3月31日発行)

三 松前の行商

松前とおたた

松前といえばおたたを連想し、おたたといえば松前を思い浮かべるほど両者の関係は、昔からきわめて深い。おたたという呼び方は、平安時代以前において、すでに頭上運搬する漁師の妻や娘たちを称していたようである。松前の漁師は、もともと資源豊富な瀬戸内海を自由に漂流して漁業を営み、漁獲物を適当な場所で売りさばいていた海上生活者集団であったと思われる。各所に自由に漁船をとめて、婦女子が手軽に漁獲物を売りさばいて移動したのであろう。このように、もともと、どの地域においても、売魚婦を一般に「タタ」「オタタ」と呼んでいたのが、江戸時代に至り、松山藩の保護のもとに、漁業の隆盛をきたし、多くの松前女性が漁獲物を近郷はもちろん、遠くまで売り歩き、自然に親密さも加わり「タタ」なる語が松前地区と密接に結びついたものと思われる。

長年月におよぶ松前婦人の売魚行商の実績と、旧松前地区においては、いかかる富裕な家庭に育っても、必ず売魚行商を経験しなければ、一人前と認められず、結婚もできなかった風習から「タタ」なる語彙が、松前売魚婦を指すように固定したものと思われる。こうして「おたた」とは、魚類・煮干類を御用櫃に入れ、頭に戴いて城下町松山を中心に近郷に「魚 買え」「魚はいらんかえ」「魚 おいりんか」などと呼んでは、家々をまわり、振売りする松前婦人となったのである。

外観を飾らず、明るく闊達で勤勉なおたたは、言葉づかいは尊大粗野でも、ほめそやされ、尊敬され、重宝がられ、親しまれてきた。そして、このおたたの物おじせぬ積極性と、進取開拓の精神と、失敗を恐れぬ不屈の心意気は、松前町民気質として拡大充実せられ、県外にあるいは海外に雄飛して功をなす原動力となって継承されている。

おたた行商

松前のおたたの心意気には、特権意識が潜在的に誇りとなり、時にはやや尊大とも誤解される面もあるが、明朗闊達、物おじせず、天真そのままで行商することによって人々の信用を得てきた。尊崇する瀧姫の姿を模し、草鞋ばきで士屋敷にさえ入ることを許されたと伝えられる松前のおたたは、浪漫的な伝説と嘉明入国以来の伝統的な無報酬の労働力提供に支えられ、権力に恐れず、人を差別せず、どこへ行っても飾らずてらわず行商に励んだため、長年月に得意先と損得利害を越えて親密に交わるようにさえなった。

明治八年の調査によると、松前町を中心とした近距離行商に従事する者は三二〇人に及ぶが、その半数は一〇km圏内に属する伊予郡及び温泉郡(垣生・生石・余土・松山・道後)内に限られており、全くの日帰り行商であった。この行商圏の拡大経過をみると、明治二七年(一八九四)に松山・郡中間、二九年に松山・森松間、三二年に松山・横河原間の鉄道が開通し、行商圏を大きく拡大する。すなわち、行商の中心は人口の多い松山・道後におかれるとともに、前記の町村以外に味生・久枝・潮見・桑原を加え、南においては上灘・佐礼谷・中山を加えている。さらに森松線を利用する者は石井・原町・浮穴・荏原・坂本・砥部の各町村に向かって日帰り行商をなし、その数は一〇人であった。一方、横河原線を利用する者は、久米・小野・南吉井・拝志・三内・川上・北吉井の各村へ日帰り行商をなし、その数は二〇人を数えた。さらに、行商圏を拡大したのは、昭和九年(一九三四)の砥部及び久万と松山を結ぶ乗合自動車の普及であった。久万町を中心としてその周縁村の明神・父二峰・弘形・川瀬・仕七川が新たに行商圏に編入された。この期の特色としては、圏域の拡大と共に、従来ほとんどが日帰り行商であったものが一泊ないし二泊の行商をなすに至ったことで、従来、伊予・温泉郡内に止まっていたものが、広田村を加え、上浮穴郡・周桑郡にまで進出するに至ったことであり、松前町を中心に三〇~三五㎞の範囲におよんだことである。

こうした行商圏域の拡大につれて、その取扱われる商品に変化をきたしたことは当然であり、松前町近隣においては生魚が多く、範囲を広げるにつれて煮干類(いりこ・儀助煮など)の量を増している。

おたたの近郷行商に対し、遠隔地行商として「からつ船」による陶磁器の行商と「かんづめ」行商とがある。これらは、おたた行商の延長で、おたた行商の発展拡大と考えられる。従って、遠隔地行商に従事する者は、男性が多かったが、女性も相当数まじっていた。

からつ船

陶磁器を積み、販路を遠隔地に求めて行商する帆船を松前地区では、「からつ船」通称「五十集」または「わいた船」といった。「五十集」とは、「五十集船」の略称で、「五十集物=干物・塩物など」を運送する船の総称である。これからも「からつ船」がおたたの延長線上にある行商用の船で、魚類のかわりに陶磁器を積んだものであることが知れる。

明治五年(一八七二)ころには砥部焼のみを販売し、同一三年(一八八〇)ころは、砥部産出陶磁器全量を松前のからつ船が各地に搬出した。同一五年ころにはその使用帆船は四〇艘、四一年には小廻船の持主は浜部落を通じて二十余名におよび、その後、四五年ころには五〇艘に及び、当時の砥部焼の過半を取扱っていた。その後砥部焼に対する一般需要の減少に伴い、松前のからつ船も砥部焼だけでなく、瀬戸・多治見・伊万里の陶磁器を積んで瀬戸内海はもとより、山陰・北陸・九州方面にも販路を開拓した。明治末期、松前の陶器問屋は四〇軒にも達し、行商日数も三か月から六か月におよんで盛況をきわめた。

その後、昭和七年には問屋は一〇軒に減り、松前港に代わって郡中港が砥部陶磁器発送地となった。松前のからつ船の衰退要因としては、昭和恐慌時に少量にして、しかも単一商品の転送販売業が成立し得なかったためである。しかし、人口規模に比べて土地の生産がこれに伴わないため、行商という経済様式に進出した本村・新立の男女は、その伝統を受けつぎ、煮干物・雑貨・かんづめ等をも積んで、遠距離行商に出始めた。これが「かんづめ行商」である。中には海外移住に出る者もあり、昭和三年には一四三人(うち女子七七人)が海外へ出向いている。

かんづめ行商

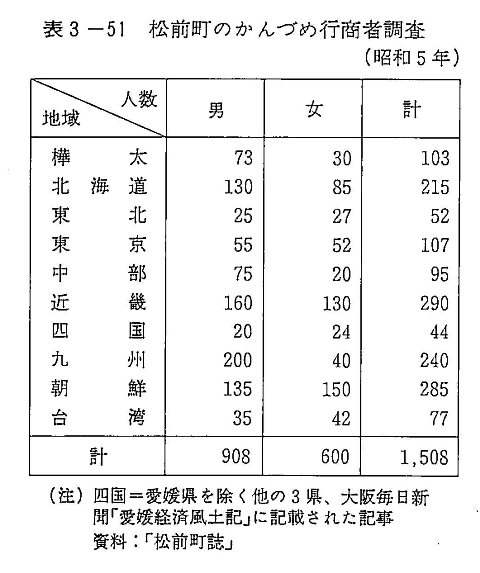

「かんづめ行商」というのは、おたた行商の遠距離行商販売の一種である。ふつう松前地区の人は「かんづめに行く」といい、男子および女子によって販路を求め、より多くの収益をあげようとしたものである。遠く樺太(現サハリン)・満州・南洋にまで夫婦で行く者もあった。大正の初期から昭和初期に多くの人々が各地へ「かんづめ」に行った(表3-51)。陶器行商のからつ船から転じた人が多くいた。おたたの経験を生かした勤勉さと愛嬌と明朗さがうけて、概して女性の方が収入が多かった。

商品は、いりこ・煮干・儀助煮(小富士煮ともいい、小魚を煮て味付けして芥子・海苔で香味を加えたもの)・海苔・干いか・かんづめ等で、松前原産のものも一部分あったが、大部分は大阪・名古屋・静岡等の海産物問屋より仕入れた。毎年旧正月ころにこれらの問屋から外交員が注文を取りに来るのである。これらの問屋から一人当たり、多いものは一〇〇〇円~一五〇〇円ぐらいの商品を仕入れて旧三月節句後に各方面毎にそれぞれ団体を組織して行商に出かける。こうして一年のほとんどが行商に当てられ、陰暦の正月ころに帰郷している。

九州各地および阪神地方が地理的に最も好都合で、行商が終われば、日常生活必需品などを購入して帰ったものであろう。樺太・北海道・朝鮮・台湾方面へ行商する人が多かったことは注目に値する。遠隔未知の土地に勇敢に販路を開拓する松前の人々の、たくましい進取の気性をよみとることができる。しかし、この遠隔地対象のかんづめ行商も、昭和一四年には四〇三人に激減しており、社会情勢の変化をもろにうけている(表3-52)。

これら「かんづめ行商」は、やがて後の松前町特産加工魚介品「珍味」となって発展してゆくのである。かんづめ行商のはじまりは、泉州の人、和田甚四郎が大正二年(一九一三)に松前に来住し、三津浜の近藤商店にて小えびの味付を求め、奈良県で販売して成功し、以後自宅において儀助煮をつくり、各地に販路を求めたことによるといわれている。かんづめ行商者は、松前地区の経済的発展に貢献したばかりではない。全国各地や海外を行商するうち、各地の状況をつぶさに知り、産業文化の実態を見聞して松前に帰り、松前に新しい文化向上の気運を促した功績は大である。松前婦人が早くから経済的に自立し、見聞が広く、進歩的な知識や見識をもつようになったのは、こうした遠隔地行商によるところが大きいといわれている。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索