データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済4 商 工(昭和62年3月31日発行)

第五節 構造不況産業問題の発生

史上最高の倒産と構造不況産業問題

昭和五二年(一九七七)は、構造不況産業問題が表面化して史上最高とも評された倒産が発生した年であった。この一年間で全国では負債額一、○○○万円以上の倒産は一万八、四七一件に達し、その負債総額は二兆九、八〇九億円に上った。こうした全国的風潮は愛媛県にも及んでおり経済界には不況が深刻化し倒産が相次いで起こった。すなわち造船関係を中心として倒産件数は二五〇件に上り、負債総額は九〇〇億円とこれまでにない最高額を示した。今治市を中心とした造船関係の離職者は一、〇〇〇人を超えており、県当局もその対策に頭を痛めなければならなかった。

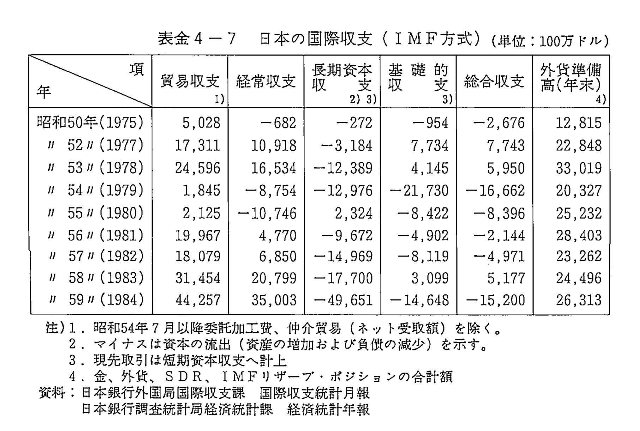

一般にこの時期は、日本経済においては個人消費・住宅投資・設備投資等の民間需要は低調に推移しており、ひとり輸出だけが好調であって、その結果として為替市場にだぶついた米ドルは為替相場が下落し、その反対に日本円は上昇する(円高)傾向が顕著となった。いわゆる円高の進行であり、この傾向は翌年にまで持ち越されたのである。年初には一米ドル=二九〇円であったが、七月には二六〇円となり、一〇月には二五〇円、さらには一二月末には二四〇円となった。この傾向は昭和五三年(一九七八)に入っても変わらず、かえって加速化する傾向を帯びるに至り、四月には一米ドル=二一八円となり、一〇月下旬には遂に一米ドル=一八一円二〇銭となり、これまでにない円の最高水準に達した。世界経済白書が、昭和五二年度を「停滞の克服と新しい国際分業を目指して」と評したのも理由のないことではなかった。

このような景気の停滞に対しては、金融面からは度重なる対策が講じられた。三月には公定歩合が年率六・五%から六・〇〇%へ引下げられ、四月中旬にはさらに六・〇〇%から五・〇〇%へと大幅に引下げられ、九月上旬には五・〇〇%から四・二五%へと引下げられて、金融の緩和による景気回復のために金利引下げにおいて最大限の対策が実行された。また一方では、金融機関が大量に購入した新規発行の国債を、最低一年の保有期間を経た後は、債券市場へ売却することが認められるようになり、それによって金融機関の資金ぐりを容易にすることができた。一〇月早々には伊藤忠商事が安宅産業を吸収する等、この年は公共投資や輸出の好調にもかかわらず、景気の回復の曙光は未だ見えてこない一年に終始することになった。前年の一一月にはアメリカ及びソ連が、二〇〇カイリの漁業専管水域に基づく新協定に調印していたが、この年の七月になると、日本も世界の大勢にならって領海一二カイリ、漁業専管水域二〇〇カイリを施行した。世界における漁業資源保護の傾向は、その後の日本水産業の活動に対して国際的な制限が加わる原因ともなった。この年のひとつの明るいニュースとしては、四月に全日本柔道選手権で一九才の山下泰裕選手(東海大)が初優勝を飾ったことであった。

円高不況・輸入自由化

昭和五三年(一九七八)は、日本の大幅な貿易黒字による円高とその結果としての不況の一年間であった。二月には大阪の永大産業が負債額一、八五〇億円をかかえて倒産するという出来事があった。大型倒産が起こると不況対策が進行して公定歩合は引き下げられる。三月中旬には日本銀行は、公定歩合を年率四・二五%からさらに〇・七五%引下げられて三・五%となったが、これは戦後における最低の金利水準であった。そのことは半面では、それ程に不況が深刻であったことの現れでもあった。四月に入ると、わが国の国際収支の黒字対策の一環として「居住者外貨預金」の取扱いが開始されるに至り、人々はわが国の開放経済体制が、一般家庭の手の届くところにまで浸透したことを身をもって味わうことができた。為替相場は四月上旬には一米ドル=二一八円となり、年間を通して円高傾向を続けて、一〇月下旬には前記のように一米ドル=一八一円二〇銭となり、かつての一米ドル=三六〇円の平価時代と比較して約二倍の円高の水準に到達した。

五月には成田空港管制塔破壊事件のために、完成が遅れていた新東京国際空港(成田空港)が開港式を迎えた。また八月中旬には、北京で日中平和友好条約の調印式が行われた。日本と中国の両国は過去の不幸な時代の教訓と反省の上に立って、新しく平和と協力と発展の道を歩むことをお互いに誓い合った。黒字国日本の責任が声高に述べられるようになったのは、このころのことであり、米国は日本に対して、なお残存する輸入制限品目(牛肉及びオレンジ)について、度重なる輸入自由化の要求を強硬に主張していた。いわゆる日米オレンジ戦争は、ミカン王国の愛媛県にとってみれば大きな脅威となって映るのであり、その対策として生産者の組織の強化と、価格維持のための二割減産の提唱などが掲げられ、自由化阻止の運動の先頭に立つ愛媛県の課題は、誠に大きいものがあった。

一方では、前年秋以来の円高による不況の継続のために産業界は供給過剰となり、生産体制の縮小を余儀なくされる等、悪循環は依然として存在していた。新居浜における住友系の大企業では、人員削減の嵐が吹き荒れており、愛媛県内の有効求人倍率は、これまでの最低水準を記録した。また、これらの他には、県内の一部では異常渇水による干害が起こり、小田町では町財政の再建問題が起きる等、愛媛県にとっても、この年は多事多難な年であったと言わなければならなかった。日本と太平洋を隔てた対岸にある米国においては、日本の国際収支の黒字の原因となる米国のインフレと、国際収支の赤字対策としてのドル防衛策について、大々的な対策を一〇月下旬から一一月にかけて発表した。その影響もあってか為替相場は、一二月上旬には一米ドル=二〇三円四〇銭となって、日本円は急落し反対にドルは急反発した。その同じころに日本の国会では、香川県出身の大平正芳が首班に指名されて、戦後四国で三人目の総理大臣が誕生した(吉田茂―高知県―昭和二一年、三木武夫―徳島県―昭和四九年)。

第二次石油危機と米国金融調節方式

昭和五四年(一九七九)は第二次石油危機の年であった。それは前年の一二月に石油輸出国機構(OPEC)総会(アブダビ)が、原油価格を翌一年間にわたって段階的に値上げする方式で、累計して約一四・五%引上げることを決定していたからであった。この計算によれば原油価格は、一バーレル=一二ドル七〇セントから三六ドルへと引上げられることになる。世界の石油消費国は、昭和四八年(一九七三)に引続いて再び混乱のなかに陥れられることとなった。このような情勢のなかで、六月下旬に東京において第五回の先進国首脳会議が開催された。いわゆる東京サミットの開催であったが、討議の中心が原油の輸入の抑制に向けられており、これに対する先進七か国の協力体制の確認が行われた。日本はこれまでに国内対策として、省エネルギーと代替エネルギーの開発に懸命に取り組んでいたが、この会議において先進国が協同の作業として、OPECの攻勢に立向うとの決意を固めるための会議であったと言うことができよう。

さてこのころ、日本経済は景気停滞下の物価上昇(スタグフレーション)へと入っていた。昭和四七年から同四九年にかけての大型のインフレの反動は、同五〇年の戦後の最大の不況の襲来となってわが国に上陸した。これに対しては大量の国債の発行をはじめとして数々の不況対策をもって臨んだことは前述のとおりである。しかし不況は一向に立直りを見せず、却って昭和五二年の構造不況産業問題の表面化となり、景気停滞局面は依然として続いていた。そうした折も折における石油価格の再値上げの発表であった。国内における過剰流動性も手伝って物価上昇は顕著となりつつあった。政府の対策としては、再び金融引締め方向へと転換せざるを得なくなった。前年三月以来、公定歩合は年率三・五%と戦後最低の水準にあったが、この年の四月には、一年ぶりに再び四・二五%へ引上げられ、七月には一挙に五・二五%へ引上げられ、一一月にはさらに六・二五%へと引上げられた。都合で年内に三回にわたって計二・七五%引上げられる結果となった。二年前に公定歩合の引下げは始まったが、それ以後の下げ幅はこの引上げによってほとんど旧に復した状態となった。このような動きの原因となったのは、あくまでもエネルギー問題であり、六月下旬には省エネルギー法が公布されて一〇月一日から施行となり、また愛媛県では、菊間に石油備蓄プラントが地下五〇―六〇mの場所に建設されて、そこに二万五、〇〇〇キロリットルの備蓄実験プラントが完成されるに至った。

国際面においては、石油産出国のひとつであるイランにおいて革命が成功し、一一月にはイラン学生らが米大使館を占拠して米国人六二名を人質とし、一二月にはパーレビ元国王がパナマに亡命する等、厳しい国際情勢のなかで、特に米国とイランの関係は険悪化していた。また韓国では一〇月に朴大統領が部下によって殺害され、一二月にはアフガニスタンでクーデターが発生してソ連が軍事介入を行う等、紛争は世界の各地に勃発していた。そうした雰囲気のなかで一〇月には新しい金融方式が日の目をみていた。それは米国のボルカー連邦準備制度理事会議長の提案によるものであり、これまでの公定歩合の引上げあるいは引下げ方式に代えて、銀行準備だけを操作変数(あるいは操作目標)とし、フェデラル・ファンドをはじめとする市場金利の決定は、市場に任せるとするものであった。いわば従来の公定歩合の操作から通貨量の調整によって、金融の引締めあるいは金融の緩和を行う方式への変更である。日本では一二月中旬に外資法を統合して、新しい外国為替管理法が公布されて、原則が自由、有事には規制を行うことを基本として、一年以内に施行されることとなったが、米国の金融調整の新方式はやがて日本にも紹介されることとなった。

愛媛県では、この年の六月から七月にかけて、集中豪雨で大きな被害が発生していた。それから後は日本を含めて世界全体が、かつての世界的大不況(昭和四年(一九二九))の再来を思わせるような、長く且つ厳しい景気低迷の時期へと入っていた。

金融の自由化の進展

昭和五五年(一九八〇)は愛媛県にとっては、ひとつの記念すべき年であった。それは九年の歳月と七八億円の巨費を投じて新装成った県総合運動公園において、昭和五五年度の全国高校総合体育大会(高校総体)が開かれたことであった。しかし、日本を取り巻く国際情勢は前年のイラン米大使館人質事件に関連して、米国はモスクワ五輪への不参加を決定していた。これにならって日本オリンピック委員会(JOC)は、同じようにモスクワ五輪への不参加を決定した。出場を期待して練習に励んだ選手達にとってみれば、大変に残念な出来事であったと言うべきであろう。六月一二日には選挙遊説中の大平首相が急病のために死亡し(七〇歳)、大きな試練を乗り越えて、同下旬の衆参両院同日選挙において自民党は、圧倒的な勝利を手に入れることができた。政局は安定化の兆しが現れたが、自然界における天候ばかりは安定という訳にはいかず、この年は全国的に戦後最悪とも言われる冷害兇作の年となり、愛媛県も同様な状態で六月以降、冷夏・長雨が続いて県下一帯に大きな被害が生じていた。この年の経済白書は、その副題を「先進国日本の試練と課題」としたのであった。

国内の経済情勢はと言えば、前年の第二次石油危機による再度の物価上昇に備えて公定歩合は、二月中旬には年率六・二五%から七・二五%へ引上げられ、さらに三月中旬には七・二五%から一挙に九・〇〇%へと引上げられた。同じ月に政府はわが国の円防衛策を発表して、米国・英国及び日本の三国間で為替相場安定のための協調介入が行われることとなり、一ドル=二五〇円の状態から一二月には、一ドル=二一〇円へと円高誘導が実現した。公定歩合の方は八月中旬に入ると方向を転換して、九・〇〇%から八・二五%へと引下げられ、さらに一一月上旬には八・二五%から七・二五%へと引下げられた。七月には鈴木善幸内閣が発足したが、この内閣は、かねてからの懸案であった「行政改革」を実現するという大きな課題を抱えていた。その直接の担当者として中曽根康弘が、行政管理庁長官として任に当たることとなった。その後、同長官の「行革三昧」という言葉が生まれたのは、この時からの経験がものを言わせたことになる。産業界においては、この年に粗鋼の生産高が一億一、一五〇万トンに達して、世界第一位の座を占めるに至っており、また金融界においても年初来、証券会社の中期国債ファンドの発足や、都市銀行の売り現先枠の撤廃や一流証券会社のコール・手形市場への順次参入等、一連の金融・資本市場の自由化が着実に進行していた。そうした状況のなかで、前年公布された改正外国為替及び外国貿易管理法が一二月一日に施行となった。この法律の施行によって、日本の金融界はこれまでの保護管理下の状態を完全に卒業して、世界へ向けて大きくわが国の門戸を開放したのであった。そのことは同時に、世界中の風波が直接に日本の国土に上陸する道が出来上がったことを意味しており、金融界は、これまでに全く経験したことのない航海へ向けて船出することになった。世界の情勢は中東では、イラン・イラク両軍が本格的な交戦状態に入っており、米国では一一月の大統領選挙によって、米国民の与望を担ってレーガンが当選を果たしており、新しい米国の内外政策に全世界が注目しているなかに、この年は静かに暮れて行った。

新銀行法の公布施行と日米同盟関係

昭和五六年(一九八一)は、五四年ぶりにわが国における銀行法が改正されて公布された年であった。銀行法の起源は遠く明治二三年(一八九〇)八月に制定され、同二六年に施行となった銀行条例にまでさかのぼることができる。この条例は明治初年より国内各地に多数設立された私立銀行や、銀行類似会社に対する法制的規範として誕生したものであったが、その後、大正時代を経過し、昭和時代早々の金融恐慌に対処して昭和二年(一九二七)三月、新しく普通銀行を規制する(旧)銀行法として公布され、昭和三年一月一日から施行されていたものであった。(旧)銀行法は成立当時の混乱した金融情勢にかんがみて、銀行の最低資本金を定め、企業形態を株式会社に限定する等、不健全な中小銀行の整理の上に大きな役割を果たしたことに時代的な意義があった。その後、同法は戦争経済の遂行を担当し、終戦後は混乱の収拾と経済の復興の一翼を担っていて、その活動期間は既に半世紀以上を経過していた。その間、国内及び国際経済情勢は大きく変化し、日本経済は既に開放経済体制の真只中に入っていて、そろそろ金融の自由化時代にあった銀行法が求められる時期に入っていた。新しい銀行法は昭和五六年六月一日に法律五九号として公布され、翌年の昭和五七年(一九八二)四月一日から施行となった。その改正点の主要なものとしては、これまでは銀行の業務分野に入っていなかった証券業務の一部が認められるようになったこと、大口信用の供与について規制が定められたこと、銀行業務内容の公開の意味で説明書類の縦覧が義務づけられたこと、さらには、日本に進出した多くの外国銀行の営業についても規定を定めたものであった。およそわが国に所在して営業を行う銀行は、ことごとくこの法律の公布・施行によって名実ともに新しい法律の装いをもって、現代経済社会の要請に応えながら、健全金融の役割を果たすことが求められることとなった。

一方、公定歩合は三月中旬には、年率七・二五%から六・二五%へと引下げられ、さらに一二月中旬には六・二五%から五・五〇%へと引下げられた。かつて昭和四年(一九二九)から昭和七年(一九三二)にかけて、世界的大不況の嵐が吹き荒れたが、その時期に匹敵するとも評される現代の世界的な経済停滞のなかにあって、日本経済も等しく景気回復のための金融緩和を必要とする事情があったためであった。五月には鈴木首相が訪米して、米国のレーガン大統領との間で「日本と米国は同盟関係にある」という共同声明が発表された。その米国は景気が停滞しており、失業者は増大した状態にあり、金利は二桁に達するという言わば経済的な危機状態にあって、早急な対策を必要としていた。前月に就任式を終わったばかりのレーガン大統領は、二月には連邦支出を削減し、大幅な減税を実行し、諸規制の緩和を進め、適切な金融政策を行うとの四項目から成る「アメリカ経済再建計画」を発表した。そこにおいて、米国という巨船は荒天のなかで大きく舵を変更し、経済再建の方角へ向けて新しい針路をとり始めた。日本においては、九月下旬に株式市場が下げ幅三〇二円という史上最大の暴落を示したが、翌日には早くも三二〇円余の急反発を見せる等、これまた史上最高の急上昇を記録した。この年の一二月には愛媛県では南予の水不足を解消するための野村ダムが完成していた。

国際金融不安と日本金融市場の自由化

昭和五七年(一九八二)は、日本の国内及び国外、とりわけ米国において、金融市場の自由化の進展が目立った年であった。昭和五四年(一九七九)の第二次石油危機に始まる世界の景気停滞は四年目を迎えたが、米国はそうした困難な情勢に対応して、金融機関の側においても多彩な金融革新(Fi-nancial innovation)が進行していた。また一方では米国における高金利は、中南米諸国の債務返済にも悪影響を及ぼし始めており、八月になるとメキシコ側の債務の返済が不能となる状態が表面化して、その後、ブラジル・アルゼンチン等の諸国においても同様な状態が現出した。これに関係する先進諸国とIMF等の国際金融機関はこうした状況に対処して、急いでこれら諸国の債務返済計画に再検討を加える等の作業を精力的に進めなければならなくなった。

国際金融情勢は、そのままわが国の国内情勢に影響を及ぼしてくる。三月には金取引所が東京において創設され、五月から一二月にかけては、わが国の関税の引下げが一段と進行した。また六月には、先端技術の導入をめぐりIBMの産業スパイ事件が起こり、七月にはトヨタ自工とトヨタ自販が合併して、トヨタ自動車が発足する等の産業合理化が実現し、さらに八月には北炭の夕張炭坑の閉山が決まり、二、〇四〇人の従業員が全員解雇されるという事態が起こった。前年に公布された銀行法は、この年の四月一日から施行となったが、金融市場の自由化という情勢の中で、日米の為替市場においては、日本の大幅な貿易収支の黒字の実現と、米国の財政収支の赤字に基因するドルの高金利があり、またこれに引きずられるようにして、日本の金融市場から米国の金融市場へ向けての大きな資金の流れが起こっていた。本来ならば日本の貿易代金受取り超過によって、ドルが市場にだぶついて為替相場はドル安・円高が実現すべき筈であったが、この傾向を打ち消してなお余りのある大きな資金の対外的な流れ、すなわち円を売ってドルを買う勢いの強大なために為替市場は、ドル高・円安傾向が現れ始めた。この年の一〇月から一一月にかけては、為替相場は一ドル=二七八円五〇銭前後の水準に推移した。また米国の金融革新の動きはいも早く日本にも導入されており、日本の金融市場には各種の新しい金融商品が展開されるに至った。それらのなかには、例えばゼロ・クーポン債券の発行のように、日本の課税権の管轄外に位置するものも現れるに至って、三月に日本の大蔵省は国益を守るためには、強権の発動やむなしとして、その発売の停止を命ずるに至る事態も生じた。総じて、わが国の内外における金融自由化の一層の進展に伴って、一方においては競争原理の導入により、金融機関側の合理化・効率化がはかられるようになり、利用者にとっては選択の自由が拡大したと同時に、他方では競争の行き過ぎによる混乱に備えて、金融秩序の維持を守るために、金融機関側においては自己責任原則が求められ、監督官庁もまた新しい指導理念を見出さなければならなくなっていた。これ以後の金融機関の経営は、以前にも増して厳しいものとなり、国際化時代のなかで、時としては荒天の下でその針路を見定めなければならないものとなった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索