データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 民俗 下(昭和59年3月31日発行)

二 トッポ話

愛媛昔話の、笑い話の主題は多岐にわたる。そして、笑い話が特定の個人の名を冠して、ある人物を主人公にしているのが通例であるごとく、黒おじ・浅兵衛・赤陣太などが登場する。それらの笑い話はトッポ話と総称される。笑い話は県下のどこででも話されているにもかかわらずトッポ話として総括・集約されるようになった。

黒おじ

なかでも、黒おじはトッポ話の元祖のごとくいわれる。黒おじ、本名は尾川九郎治。安政二年(一八五五)御荘町平山に生まれる。妻タツを迎え男子二人を恵まれたが、妻・子に先立たれ、同町の大庄屋実藤家の男衆となり、昭和七年三月一日その生涯を閉じた。七六歳であった。昭和五六年三月一日、九郎治顕彰会が発足し、七月一一日に記念碑が建立された。

伊予も南のはて、土佐の境、黒潮よどむ豊後水道、リヤス式に屈曲する入江をいくつも連ねた山紫水明の別天地、ここは昔から「伊予の御荘」とうたわれ、人の心も大自然も実にのどけき陸の孤島であった。平安時代から比叡山の門跡寺、京都青蓮院の宮の荘園になっていたので御荘の名を冠せられた。この地の総庄屋で、一四代四百年も続いた実藤家の非石翁は先年物故されたが、その先代の頃から養われていた天涯孤独の老人、その愛称が「黒おじ」、本名尾川九郎治。年中ふんどし一つの赤はだかで、体はまっ黒に日焼けしていたので九郎次即ち黒おじになった。ひげもまっ黒、あごから胸・腹・足の先きまで毛が続き、まさに坂上田村麻呂将軍の偉容を具えていた。平素は大変人なつっこく、若衆も子供らも「黒おじやん、黒おじやん」と親しんだが、禁止区域で蛤でもこっそり漁っていたらそれこそ落雷一発。網子らが皆で網のつくろいなどしていると、真面目くさった黒おじの講話がはじまる。またトッポでやられるなと知りながら、時にはお庄屋の旦那までがアゴを外すほど大笑いしてしまう。全くトッポ話の天才だった。黒おじは明治一〇年西南戦争前、第一回の徴兵検査の時の壮丁で、甲種合格の砲兵。あの有名な田原坂の激戦では、野砲を坂の上までかつぎ上げて撃ったそうだ。最後の鹿児島城山攻めの最中、ここぞとばかり、ぽんぽん撃ちまくっていたら、後ろから大けな声で「今の弾丸ぁ外れたぞ」とおらぶ奴がある、「何をぬかす」と言うて、ひょいと振り向いたら、豪そうなひげをぴんと生やして金ピカの大将服を着た人が、遠眼鏡をのぞき込んでまっ直に立っちょる、それが何とお前、征討総督の小松宮じゃったがのう…。黒おじ得意の戦争談一席。これはまんざらトッポではないらしい。黒おじの話の中では元帥も大将も皆友達扱いで、東郷さん乃木さんだった。

黒おじトッポ話

JOZKラジオ放送「海を渡る声―黒おじトッポ話」も三年目頃、主人公黒おじの一八回忌供養にというのでZKから手厚い香華料がとどいた。実藤非石翁と二人で黒おじの菩提寺平山延命寺の墓に詣で、お十夜の晩に盛大にお経をあげてもらった。放送の台本作りで私の取材した分は黒おじトッポ全集とまではいかないで、三分の一ぐらいは生きている黒おじの後継者たち(それも今は故人になってしまったが)のなまの声から記録した。よく大阪の人が二人寄ると話が漫才になるといわれるが、御荘の人が三人寄れば、たいていトッポ話になり、洪笑の渦が湧く。ここはほんとにトッポの里。記録さえすればよいのだ。残りの三分の一は幼い頃、祖母や母親から聞いた話に尾ひれを付けたものだった。黒おじトッポ話はこうして合成された。(「トッポ天国」愛媛新聞夕刊昭49・2・13)、まだテレビの普及しなかった頃、JOZK松山から「海を渡る声」という番組が出ていて、大分放送局からの「キッチョムさん」と毎週交替で「黒おじトッポ話」が放送された。人気番組とて三年も続いた。私がその台本の提供者で、取材に追われながら苦労したおかげで大小六〇話ほど集めることが出来た」(「法螺吹男爵」同2・6)…と、永田政章は述べている。黒おじと呼ばれる人物の紹介とトッポ話の成立事情がおぼろげながら浮び出てくる。

その永田政章が〝トッポ話も近頃(昭49当時)似而非流がだいぶ出廻っているようだが、これは正真正銘〝本家黒おじトッポ話である〟として紹介しているのがつぎの話である。

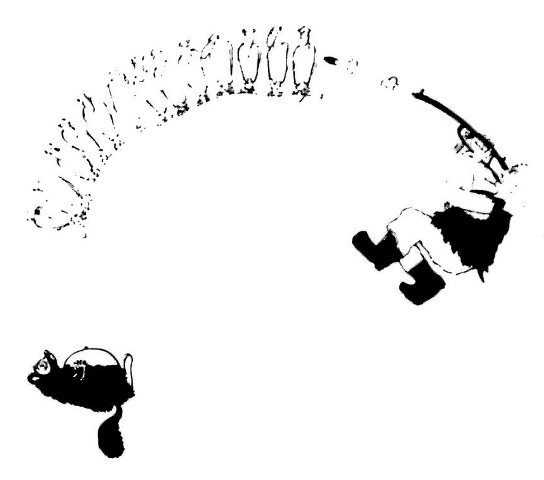

鴨が十三羽(図表「鴨が十三羽」参照)

潮入りの沼にカモがだいぶ来ちょる。ひとつ大猟をしてやろうと思うてからに、昼の間に物干し竿一本沼へ浮かしちょいた。大寒になると、なんぼ温い御荘の平山でも沼が凍るけんのう。カモらは冷やがって、暁け方にゃ竿の上に飛び上って、ずらり一列に並んでふるえよる。鉄砲玉たった一発でええがじゃ。竿の向きに銃をかまえてズドーンと一発。一番手前のカモの横っ腹からブスブスブスッと、まっ直ぐに十三羽の横っ腹一っぺんにぶち抜いてしもうた。なにさま近いところから狙うがじゃけん、そのたまの力が余ったものじゃろう、向うの岸までスッ飛んだ。

まあ、運のええ時ゃええもんよ、ちょうど向い山の狸めが朝めしのドジョウを捕りに降りとった。その太鼓腹のどまん中にパチンと当ったもんじゃけん、たまるかや。狸めびっくり仰天、半になってしもうて、めくら滅法に駈けずり上っち、わが穴を探したが、見えるかや。そこら近所ひっ掻きまわしちょるうちに、とうとうバッタリいてしもうた。わしも浮いちょるカモをゆっくり掻き寄せて、ぐるりっと腰にぶら下げてから向い山へ回ったら、なんとお前、運のええ時ゃええもんよのう、狸め山の芋を一貫目も掘り出してそのあげくにのびちょった。重たかったぞよ。カモ十三羽に大狸、それに山芋一貫目じゃもん、なんぼわしが力持ちやいうてもフウフウいうた。沼の一本橋渡りがけにあんまり荷が掛っち橋ゃぽっきり折れてしもうた。ちょうど沖から潮がさして来よったとこヘザンブリ落ち込んだもんじゃけん、怪我ぁせなんだが、胸から下びっしょりよ。

まあ運のええ時ゃええもんよの、またぐらの方がむずむずする、おかしやと思うち、のぞいてみたら、なんと褌ん中い白魚が三合もはいちょった。そりゃその晩は何どこじゃあるかや、カモ南蛮に狸汁、芋かけ飯に白魚の吸い物で、お庄屋の旦那まで呼んで来て大御馳走したけんのう。

トッポ試合(図表「トッポ試合その1」参照)

わしゃひとつ、土佐のタイサクさんと一勝負やっちみる気になっちからに、訪ねていてみたら門に子供が遊びよる。どうもタイサクの息子らしい。

「これこれ坊よい、小父さんこないだ京の天朝様からのお使いん来てのう、何でも近江の湖の底ん抜けち、水ん洩りだしたけん、早よ来てとめてくれいいうもんじゃけん、ごまめ二、三ごん持って、やんさで出かけて穴つぶしてきたんじゃったん。近江の湖ゃ大けかったぞよ。ところでおやっさん居るかい」

「あんりゃ、おっさんも行ったのかのうし。うちのおやっさんもこないだ江戸の将軍さまからお飛脚ん来ち、富士の山ん倒れかかっちょるけん早よ来て突っかい棒して呉れいうもんじゃけん、麻殻二、三本かついで、やんさで行ったがじやったん。富士の山ぁもとい戻しちょうて、ちょうど昨日もんたとこよなし、家にいるけん行て見てはれ」

ま、息子がこれじゃどうで親爺ゃ手ごわいぞと思うて、

「よぅい、タイサクサンおんなはるか。わしゃ昨日、虫の供養の餅を掲いちゃろ思うて石臼を蔵から出して洗いよったら、なんとお前、がいな風が吹いて来て、臼ん飛びそうになった。こりゃいけん思うち石臼松の木に結わえ付けうと綱出して来た、が間にも拍子にも合うかや、ゴウーツいうて風んやって来て、綱あ引きずったまんま臼はひゅんらひゅんら空あ飛んで見えんよんなった。どうせ風下じゃ、ここんらに落ちちょらせんろうかと思うち探しに来たがぁじゃが、あんた知んなはらんか」

「あんりゃ、まっことそうじゃったかや。昨日の風ぁひどかったのう。まっことそう言やぁ、お昼頃に大けな風で何やら石臼のようなもんがひゅんらひゅんら飛うで来た。ありぁ裏の納屋の蜘蛛の巣にひっかかったごとある。お前ちょいと裏へまわって提げて去んなれや」

馬そうもなし

さあて、むかし久兵衛さんとて、豪いお百姓がおった。歌・俳諧なでも御座れ。どがいなむつかしい難題でも、久兵衛さんの解けん謎はなかった。いも年、道普請があって村中総出で働いたあと、お庄屋の広庭で、昼めし大振舞があった。五郎八茶碗に飯を船越し盛にしてそのとっぺんに角のように箸を突き立て、おこうこを添えてからに、出役の皆に女衆が配ってくる。そこへお庄屋の大旦那も出て来なはる。昼のうちから一杯ひっかけなはったと見えて、赤い顔して上機嫌じゃ。「皆の衆、御苦労じゃったのう。さあ、みんなこの勢いで行こうぜ」―これが大旦那の口癖じゃ。なんぼなんでも一杯で勢いの付いちょるのはそっちの話、こちとらは麦飯にこうこじゃ「この勢い」が出ようもないわい。

大旦那は久兵衛を見つけて、ひとつ頓智を試して見てやろうと思いなはった。

「どりゃ久兵衛、わしの後に一句つけてみるか。ええかのう。〝麦飯が角振り立てて来る時は〟といこうか。どうじゃ」久兵衛さん取りも落さず、〝牛とも見えず馬そうもなし〟とやった。

大旦那は一本参って引っこんでしまいなはった。

※後段に「叩かぬ太鼓の鳴る太鼓」がつづく。

本田南城(御荘町平城永野岡)は子供心に映じた〝黒おじ〟をつぎのように回想している…尾川九郎治は頓智に富み面白い話をたくさん残しているが、立干網の見張り番に立つ黒おじはとてもトッポ話に出てくるような生やさしい人物ではなかった。五月の大潮の日に僧都川の片の浜に網を立てまわし、干潮を待って投網・玉網・ヤス・素手で魚を採るのであるが、その漁業権を持っていたのは平山の旧庄屋実藤家で、黒おじはその男衆であった。本当の名前を知らなかったので、色黒の九郎治を黒おじと呼んでいた。立干網の入漁料を払わないで入りこむ者は女子供でも情容赦なく叱りとばすので恐れられていた。ある年のこと、入漁料を払って立干しに入っていたわたしはよい獲物がなくて情なくなっていたとき、黒おじが傍に来て大きなカレイをヤスで突き刺し「坊主、これやるぞ」といきなり眼の前に差し出して呉れた。私は子供心に本当に嬉しかった。黒おじは優しい人だと信じたのはその時からである。そのカレイは二尺もある大物であった…。そしてさらに話しをつづけて…いま、その黒おじのトッポ話として伝えられる話は、黒おじひとりが話したのではなくて、このあたりの頓智のよい何人かの人物の話が積もり積って〝黒おじトッポ話〟になったものである…という。事実、南城の「ふるさとの民話伝説」の主人公は黒おじに限らない。平城の松左衛門さん・平城馬場の山田さん・平城和口橋の傘屋の正作さん・平城上町のお菓子屋の松吉さん・平城の藤兵衛さん・平城の欲んぼ吉やん・和口金毘羅さまの正作さん・和口の太吉さん・永野岡の与寿老翁・長月の金太郎さん…などの名前がつぎつぎに出てくる。これは南城の民話伝説に限ったことではなく、加洲幸吉(一本松町中川)の「トッポ話」でも同じであって、ここには中川の源太郎さん・満倉庄屋の男衆サンノ・小山の又やんと亀やんなどが登場する。〝黒おじ〟は複合的人物の集約人格としてトッポ話の主人公となっている。それ故に、同じき主題が話されるとき構成をほぼ等しくしながらも変化変形がみられる。南城民話伝説によれば前記の永田政章の記述するトッポ話はつぎのようになる。

黒おじ鉄砲(図表「黒おじ鉄砲」参照)

鉄砲の名人といやぁ、黒おじの鉄砲は天下一とみなが言わぁなあし。ある日、彦おじが「黒おじやんよ、わしんとこ藷畑に猪が来て、藷をほじくっていけんのよなし。ひとつ、鉄砲で撃っちゃんならんか」

「よっしゃ、今から行こうかなぁし」

黒おじは鉄砲かついで行きよったんよ。平山の沼まで行ったとき、空を見たんだす。ほいたら、空を雁が並んで飛んできよるんよなし。黒おじが大きな声で、

「雁よ竿んなれ」

というと、えがんで飛んじょった雁の列が真っすぐになる。こんどは「雁よ鉤んなれ」

というと、真っすぐな列で飛びよった雁が、えがんで飛ぶんよなし。そこで一発で雁を全部撃ち落してやろうと思うて

「雁よ竿んなれ」

と、おらんだんよなし。ほいたら、わしに撃たれると悟ったんじゃろか、真っすぐにならんと鉤んなって飛んで来るのよなし。そこで、黒おじは鉄砲の筒を石垣の穴につっこんで、クニャッと鉤に曲げて、弾丸をこめてズドンと一発撃ちこむと、一番先の雁から順に、最後のやつまで沼のなかに落ちとうなし。十五、六羽もおっつろうか、これを拾うて腰にぶらさげ、猪を撃ちに山に登ったんよなし。

ほいたところが、藷畑のちょうど上の山ん中の岩のところに猪がおるじゃないかなし。いきなり鉄砲をかまいて猪めがけてズドソと一発撃ったんだす。ほいたところが、これがいけるかいやなぁし、鉄砲の筒を曲げちょったんを忘れちょったんよなし。弾丸は右に曲ってそれてしもたと思うてよう見たら、猪やのうて大けな岩やがなし。「ありゃあ、こりゃ岩か」。鉄砲の弾丸を見たら、右に曲がって飛んでいた弾が、なんと右の方の藷畑で藷を掘っちょっだ猪に当ったんよなし。猪も横から不意に弾丸が来たもんやけん、ようかわさなんだんやろ、コロリと死んどうなし。

晩方になって木馬引っぱって帰りよったんよ、ほいたら、兎が竹やぶに逃げたんで、今度は横からズドンと一発撃ったんよなし。兎には当らず、弾丸は竹から竹にはじき返し、カンカン鳴りよった。見りゃあ、竹やぶで雀がチュウチュウ鳴いちょらなあし。

猪と雁を持って帰ったあくる朝、竹やぶに行ってみたら、弾丸がカチンカチンとはね返して、危のうて竹やぶにははいれんのよ。いちばん端にある竹を切ったところが、弾丸がそこまで来て、はじき返す竹がないので竹やぶの外にはずれてしもうとなし。竹やぶの中にはいって見ると雀の山だす。大けな魚籠に十杯もあったとうなし。毎日毎日三ヵ月も醤油漬けにして食べ、村中の人にあげるほど取っとうなし。醤油は五升ほどもいったけんどなあし…。

トッポ試合(図表「トッポ試合その2」参照)

土佐の高知の大法螺吹きで、地元はおろか近郊近在にその名が知られた八太郎という人が、ある日ひょっこり噂に聞いていた御荘のトッポ大作のところにやって来たんよなぁし。

土佐の宿毛を通り伊予の南郡までやって来たんだす。もうこのへんが御荘じゃないかなあと思いながら、僧都川の土手で立小便をしょったんよなぁし。

ほいて、ちょいと川の中をのぞいたら、何と大鰻が泳いどろんよ。「うわぁ、太いのう、おったまげた」といいながらひょいと後を見ると、娘さんが通りよるんじゃ。八太郎は、ここは御荘かどうか聞いてみようと、娘さんのほうにふり向いてからに、「太いのう。娘さんよ、ここ御荘かあ」とおらんだところが、娘が急に真赤になって「おっさん、見しょうか、見しょうかいうたち、うちゃまだ一六じゃけん」と言いながら走って逃げ出したんよなぁし。八太郎は雫を切ってあと追っかけながら「おうい、待ってくれや、御荘平城のトッポ大作さんとこはどこなんじぁ」とおらんだんよ。ほいたら、すぐ道ばたのひのらで遊んじょった子供が「そりゃ、うちじぁ」というんだす。「ほうか、そんじゃお父はおるか」「おらんがなぁ」「どこ行ったら」「お父か、お父はなぁ、今朝、篠山のふもとの正木の庄屋さんから使いが来て、いま土佐と伊予の篠山境が境界争いになって、篠山が伊予側に傾きだしたんで、正木の庄屋としてはそんじゃ土佐側にすまんというので、助けに来てくれちゅうんで、御荘の線香をいっぱい買うて篠山につっぱりをするんやぁいうて飛んで行ったがなぁ」「そうか、そりぁいそがしいこっちゃのう。ほんでお母はどこ行ったらのう」「うん、お母か。お母はのう、足摺におる兄やんが沖で鯨十匹釣ったちゅうんで、料理をするちゅうて包丁持っていたがぁなし」

土佐の八太郎、この小倅、こんまいのによういわい、ひとつたまがしちゃろ思うてからに、「うん、そうか。そんで坊よ、こないだわしんとこから餅搗臼を花火にのせて飛ばしたんじゃが、まだ着いとらんかいのう」と持ちかけてみたんよなぁし、ほいたら「うん、来た来た。うちの裏の女郎蜘蛛の巣にひっかかって、その蜘蛛がエバできりきり巻きにしてからに齧りよったが、二日ほど前に食うてしもうた」と、ひょいと応えてしもうたいいますらい。

目玉の出世(図表「目玉の出世」参照)

※黒おじトッポ話ではないが、トッポ話の典型のひとつとして掲げる。

平城の松左衛門さんが、宇和島の和霊さんに行こうと思うて仕度をして御荘の長崎の港に来たんやなぁし、ほいたら船着場の海の中に大海亀が一ぴき頭を出して浮いているんよなぁし。よく見たら大海亀のせんごに松左衛門と彫り込んであるんですらぁ。こりゃぁ案の定、去年四十二のお祝いに、赤水の漁師から買うて酒のまして放してやった松左衛門の大海亀ですらい。

松左衛門は「よう来た、よう来た」いうて頭を撫でてやると、大海亀は頭をさげて涙をぽろりと流すんですらぁ。ほいて「はよう背中に乗んなせ」と言うんですらぁなぁ。松左衛門が背中に乗ると、大海亀は波を切って泳ぐというか、海の上を走るように進むんよなし。持っていた袋の口を開けると飛魚がじゃんじゃんはいってくるんよなし。すぐにいっぱいになってなし。いっときもせんのに宇和島に着いてしもうたがなし。

袋いっぱいの飛魚は親戚に土産にあげて、街に出て歩きよったところが何やら黒山の人だかりがして、わぁわぁとさわぎよるがなし。なんじゃろかと思うて行ってみたが、なにさまあんまり人が大勢でさっぱり中を見ることができんがなし。そんで、ちょうどこうもり傘を持っとったもんじゃけん、ひょっくり思いついたんじゃが、右の眼玉をはずして、その先に目玉をつけて、うんとこさ差し上げてみたら、見えるは見えるは、いま牛の突合いのまっ最中よ。

松左衛門が大嬉びで見よったところが、人だかりの上で輪を描いて遊びよったトンビが、こうもり傘の先の眼玉をくわえたなりスーッと翔んでしもうたのよなし。

「うわぁっ大事じゃ」とあわてて追おうと走りよったら、トンビのやつ、くわえていた目玉をポトリと落したがなし。やれうれしやと喜んで、大急ぎで目の穴に押し込んだのはよかったけんど、あんまりあわてたんで裏返しにはめ込んでしもうた。そんで外はさっぱり見えんが、よう気をおちつけて見ると、おどれの頭の中やら胸の内、腹わたの中まで手に取るように見えるけんなぁし。そんで、平城で医者をはじめたところが、これがまた案の定大はやりにはやって一代のうちに大財産こさえ、えらい評判になったと言わぁなし。

ところがある日、和口の安おじやんが

「先生よ、わしゃ嚊ぁとけんかして頭を叩かれ、左の目ん玉が飛び出しとぅなし、はよういれちゃんなれ」というんで「そうか、目ん玉見せや」ちゅうんて安おじやんの目玉を持ったところがぬるぬるしちょるもんやけん滑り落して泥もぶれになったがなぁし。ほんで水で洗うて庭に干しとったんだす。「安おじやんよ、目玉洗うて干しちょろけん、あす来いやぁ」言うて帰したんよなし。ほいたところが、干しちょった目ん玉を犬が食うたんよ。松左衛門さんは、こりゃしもうた思うて追いかけたけんど、あとの祭りよなし。困っちょったところへ運よう犬がもんて来たがなし。そやけんど安おじいの目玉はありゃせんが。仕方がないけん犬の目ん玉取り出したんだすらぁ。

あくる日、安おじやんが来たんで、しらん顔して、犬の目ん玉を安おじやんの目に入れたんよなし。

そいからしばらくして、松左衛門さんがお大師さまのお祭りに行ったら安おじやんに会うたんよ。「安おじ、どがいぞ、見えるかのう」と声をかけたんよ。ほたら、安おじやんがいうたんよ。

「よう見えるこたぁ見えるけんど、なっしゃろか、左目で見ると道ばたのごみ箱ばっかりが目につき、臭いものぎりがよう見えらぁなし。そいで、その臭いものがえらいうまそうに見えるんよなぁし。なっしゃろかなぁ」

トッポ話の風土

トッポ話は南予の、それも潮風のあたる地域で醸し出される笑い話であるとされる。宇和海は瀬戸内海とはいくらか潮の色や動きが異なるのか、その沿岸の住民たちの気風や性格、それに行動の型も特異なものがあるようである。三崎十三里といわれる佐田岬は宇和海型の思考と瀬戸内型のそれを截然と分かつ障壁のごときものであるかもしれぬ。太平洋黒潮文化圏と呼ばれるものがあるとすれば、いくらかそれに近いように思われる。安貞の頃(一二二七~二九)、伊予国の矢野保のうちの黒島で網をいれたところ魚は全然獲れないで鼠が網にかかっており、引きあげられてみなちりぢりに逃げ失せた…鼠は陸にこそ生息するものであるのに海の底にまで鼠がいようとはまことに不思議千万である(『古今著聞集』巻第二〇 伊予国矢野保の黒島の鼠海底に巣喰ふ事)と都人たちが驚いている。伊方湾を扼するような位置にその黒島は現存するが、当時〝すべてその島には鼠みちみちて畠の物などをも喰いつくして人々は作物をつくることができなかった〟と報ぜられている。都人たちにとってはまことに奇怪なことではあるが、宇和海では現実のことなのであった。この記事は七五〇年余の昔のことであるが、鼠の異状繁殖は現代のことでもあった。昭和三〇年代の宇和海におけるそれはまことに凄まじいものであった。子供たちは鼠を釣って尾っぽと交換に奨励金をもらって小遣いに不自由しなかったというし、鼠の天敵である猫・蛇・鼬がそれこそ歓呼の声に送られて日振島・戸島などに投入された。その後三〇年、鼠問題は終焉したかにみえるが、こんどはその猫が増えすぎて捕獲せざるをえなくなったことが報道されると、こと猫権にかかわることだと他県の愛猫家から非難の声がおこる。

「ここいらでは当りまえのことでも、よその人に話したら〝おかしい〟ことがようありますらい…」と南予の人はいう。獅子文六の小説『てんやわんや』に、あるいは『大番』に描かれた饅頭を底なしに食う男、ラブレターをガリ版で刷って配る男は実在したし、そのことは「なぁんちゃ、ちっとも〝おかしい〟こたぁあるかい」程度の日常茶飯事であった。風土がそもそも多少の怪奇性を帯びているとすれば、そこに生息する生きものもいささが奇矯であってもしかたがないと思うのは第三者の観方であって、当人たちはすこぶる正常なのである。宇和海の島や沿岸には稲作に適する水田はごくわずかで、急傾斜の山肌に営々として小石を築きあげて段畑を作った。そこに麦・藷をうえて主食とし、宇和海の干し鰯を副食として生きてきた。イモとカイボシ、これほどの食文化の理想型を無意識のうちに実践してきた、あるいは実践せざるをえなかった人々は他にはあるまい。農耕型と一種味わいのちがう準海洋型の南予人の発想がトッポ話を育んできたといってもよい。とにかく、親切明朗で奇抜であり、そのくせ適当に狡猾でもあるのが南予準海洋人の性格であるとされる。第三者からすれば突調子もないことを言ったりしたりする者はトッポサクと呼ばれ、いくぶんかの軽蔑忌避の念をもって遇されかねぬが、トッポ話はおのれを愚にして他をもてなす謙譲の技法なのである。粒々辛苦の果てに生み出した奇想天外な主題を巧みに構成して効果的に語るのがトッポ話である。それは一つの技芸であり、文学であり、かねてまた人を愛し遇する技術でもある。宇和海の潮風と太陽が生み出した人間の話術である。

『えひめのトッポ話』

「海があって山があって小さな集落があって、一般に南予と呼ばれる伊予の南部地方は、ある意味で日本のふるさとであります。人々のやさしさはこれに尽きるものはなく、自然の美しさもこれに優るものはありません。そして、ここには〝トッポ話〟があるのです。遠い昔、藩政時代の苦しさを自ら慰めるためにそれを笑い飛ばした人々の生活の知恵がありました。数限りない底抜けに明るい話が、親から子へ、それから孫へと語り継がれ、それが今しっかりと伝えられています」と、『えひめのトッポ話』のまえがきのなかで編者和田良誉は述べている。「えひめの…」と名付けられているが、内容的にはこのまえがきに明らかにされているように「南予の…」〝トッポ話〟である。

この小冊子にはトッポ話が一四話収録されている。観光客に接するガイドさんたちが、旅人とのふれあいをつくる手引ともなるものを選んである。いくっかの寸話的トッポ話が掲げられている。

赤陣太物語(図表「赤陣太物語」参照)

こげな話ですらい。

背の丈七尺、重さ三〇貫ぐらいありましとろか、赤陣太というがいな男衆がおりましたそうですらい。

力が一〇人力で、そのうえ、頓智がきいて、そのくせ、人をくうたようなところがあって、まあ、トッポな奴じゃったそうですと。

ほれが、あるとき、組頭の家で屋根をふきかえることになり、組頭が、

「屋根をふきかえるけに、繩がいる。そうよのう、村人四、五人に繩をのうてもらわにゃいけんぞよ」

と、こがいに赤陣太に声をかけましたのですらい。ほしたら赤陣太は、

「いいや、そげなことは、からがひとりでちょこっと

やっときますらい」

いうて、のそりと出かけて行きましたわい。組頭は、そのとき、「そうはいうても赤陣太ひとりで大丈夫じゃろか」と思たのじゃそうですが、忙しかったので、そのまんまにしておりましたがと。

ほしたら、お日さんが落ちて、あたりも暗うなったとき、その赤陣太が、たった一本の繩をさげて帰ってきたがです。のっそりと戻んてきて、たった繩一本ですらい。ほれで、それを見た組頭が、がいに腹をたてて、

「どがいした赤陣太。たった一本の繩でどがいする。いまごろまでおって一本ほか繩がなえんとは……。馬鹿もん、ほやけん、村人に頼めというとろが」

とおこりつけますとな、赤陣太はいっこう気にするふうもなく

「そんでも、旦那さまよ。この繩はちいと長いけん…。おらは、間にあうと思とるがじゃが…へぇ」

というて、手に持っとる繩をたぐり寄せはじめたがですらい。一尋、二尋、三尋…一〇尋…五〇尋と。そこで、たまげた組頭が、その繩の先っちょを見ようと思て、提燈もって探しにいったらのう、行っても行っても繩の先っちょは見えずに、一里ほども向うに行ってみたら繩は輪になってうず高うに積み上げられとったといいますらい。

かみなりの御馳走

かみなりの娘さんが嫁に行くことになったそうですらい。めでたく祝言もおわり、披露宴で飲めや歌えの大さわぎになって。ほいで、お嫁さんのお色直しもすみ、お嫁さんがお酌にきて、三段重ねの重箱から、豆の煮たのやら、かまぼこ、小芋、竹輪などをおてしおに分けてみんなに配りますがと。ほしたら、

「おっと、美味うち美味うち」

「うん、、がいに美味や」

と、大勢のかみなりたちは、それぞれ褒めたそうですらい。するとかみなりのお嫁さんは、お重の二段目を開けて、かみなりさんの好物のヘソのつくだにを出しますらい。出ベソ・たてベソ・ひっこみベソ・うずまきベソ・二段ベソ・曲みベソ…と、ぞくぞくヘソが出て、かみなりたちは大喜びで、そして

「こげにうまいもんははじめてじゃ。さあ、ヘソの下の重箱にはもっとうまいものがあるがじゃろ。早よ出せ」というと、お嫁さんは「女というものは、ヘソから下は見せんもんですらい」と、こういうたといいますらい。

おらとこの山(図表「おらとこの山」参照)

むかしのことですらい。出稼ぎに行っちょった佐田岬の先っちょの三崎の村のがいに背の高い男が、都会の飯場でみんなといっしょに酒を呑みよったがですと。そんで、めいめのお国自慢になったがですらい。ほたところが、九州の男が

「おまえら、そがいなこというても、そりゃのう、山なら誰がなんというても、日本一の噴火山、阿蘇山じゃ」と、いっぱい機嫌で膝をのり出して得意顔でこがいいうがですらい。ほしたら、ねきで同じようにええ按配で呑んどった駿河の男が

「馬鹿いえ、山というたら~富士の高嶺の白雪は―いうての、おらの在所の自慢は、そりゃ日本一の富士山よ」

と、こげに鼻を高うしていうがだす。ほして

「おい、そこの伊予の男よ、お前のとこの自慢の山はなんなら。何という山なら」と、こんどは三崎村の男にこがいにいうて尋ねたがですらい。おとなしゅう呑みよるがにこがいなこと言わにゃええがになぁ。

四国は、伊予の西に突き出した日本一長い佐田岬ですやろ。ほで、その先っこのちょんまい村ですろ。そげに自慢するよな山なんぞありますかいな。ほいで、この男は勝気でがいなやつじゃけに、とっさのことに

「おう山か、おらんとこの山か……。おらんとこの山はのう。十三里もあるがぞ。がいに長うて細い山じゃけに、風が吹いてこけたらいけんけに、いま横に寝せてある。おらところは、その突っぱなの頂上のとこにあって、九州がそこに見えよらい。西に寝かすときに九州につかえるといけんけに、先っちょの方をちょっと折ったんを海ん底に立てたんが黄金碆いうてな、尖んがった頭を出して朝日夕日に輝きよりますらい」。と、いうてごろんと横になったがと。ほいたら、いけますかいや、あんまり背が高いもんじゃきに、頭は部屋の外に突き出て、顔は遠くにかすんで見えなんだといいますらぁなぁ…。

愛媛笑い話の主題

笑い話の主題は、運のよい猟師話や法螺吹話・縁起かつぎ話・難題話・勘違い話などであり、それが特定の人物や場所地名・時期に仮託され、潤色されて話される。話者の性格風貌や話術が聞き手に強く印象づけられて個性的な笑い話―すなわちトッポ話の主人公が誕生する。そして、それらが記録・紹介される。昭和二〇年代後半からのラジオ、とくに三〇年代過ぎからのテレビは笑い話をトッポ話の枠組みのなかで印象づけてきた。ことに四〇年ごろからの数多くの愛媛民話の出版は話者それ自体よりも著者・編者の存在を必要とした。過度の物質経済主義の反省としての心の回復や地域に根ざした文化の再発見が民話そのものへの再認識・再評価を促したこともあって、民話の収集・編著者が重要な役割を担うにいたった。この場合、永田政章も述べているごとく〝話者の語りに自分の経験をまじえてトッポ話を構成する〟ことも必要となる。本田南城・和田良誉などトッポ話の編著者の場合にあっても笑い話の祖型に多少の潤色を加えることはありうる。もともと、笑い話はこのように、祖型に添加潤色を加えられながら笑いの鋭利さ豊富さが培われてきたのであるから、永田トッポ話・本田トッポ話・和田トッポ話と名付けても妥当な姿となってくる。とくに再話の場合には聞き手(読者)の階層や年齢などによって話の焦点や構成・語彙・語法なども異ってくる。編著者の好みによってある主題が増幅変化されることもあるだろうし、簡略化されることもなしとはいえない。

笑い話の主題はおおむね全国に普遍のものであって、とくに「愛媛」あるいは「伊予」でのみ話される独得のものを指摘するのは困難である。地名や登場人物名に仮託されて個別性を強調してはいるものの、伝承記述されているトッポ話は全国的な類型に分類包含される。なかには、「愛媛」「伊予」―の笑い話として記述されているものの、固有名詞を取り去れば平凡陳腐なものもある。とくに県外大学などからの若い民話研究者たちが話者から聞き取った民話のすべてを「愛媛の民話」として研究資料に供するのは一考を要する。話者がその地域において伝承的に継承したものか、新聞・ラジオ・テレビ等によって知識的に得たものかを検討する必要がある。まことにやっかいで指標を持ち得ぬことではあるが、一応こうした選別作業を経て篩にかけられた笑い話の総合分析によって愛媛の笑い話、ひいては民話全体の独自な姿を把握することができるものと思われる。

発端・結末句

昔話が「むかし」「とんと一昔」と話しはじめられる大三島では、その発端句そのものが昔話の呼称でもある。「とんと昔」「とんとん昔」「昔とんとん」「昔まっこ」などの形式句が昔話の呼び名ともなる。しかし全般的にみると昔話は「むかしばなし」「はなし」と呼ばれている。「はなし」は特定の場所や範囲、あるいは人物名を冠して具体的な呼称となる。「とっぽ話」(南予)、「げな話」・「げなげな話」(柳谷村)、「たとえ話」「出世話」「小僧話」(小田町)、「おとぎ話」(南予)、「吉やん話」「しかやん話」「くろーじ話」(笑話の主人公)などがそれである。

昔話では話の冒頭の部分と最後の部分に一定の文句がある。発端句・結末句といわれる。愛媛昔話におけるそれはつぎのようである。

発端句 ※「とんと昔」系統…とんと(とうんと)昔か=(今治市・小田町・柳谷村)、 とんと昔があったげな(とんと昔―あったと言いますらい・あったところに・のことですらい)=(八幡浜市・保内町・伊方町・三間町・広見町・松野町・小田町)、とんとん昔=(保内町)、とんとん昔あったいいますらい(―あったゆわぁ・あったつう)=(南予)、 昔とんと=(南予)、 昔とんとあったところが・昔とっとあったといや=(三間町)、 昔とんとんあったげな(―あったとこそう)=(南予)。 ※「昔々あったげな」系統…昔々あったげな(―そうですらい・言いますらい・んだす・がと)=(三瓶町・保内町・三崎町・八幡浜市・宇和町・野村町・広見町・津島町・柳谷村・大三島町)、 昔のうあったのと(―あってなし・ありましたが)=(瀬戸町・宇和町・津島町)。※「あったことかなかったことか」系統…あったことかなかったことか=(大三島町・小田町)、 うそかまことか知らんけど昔・まことかうそか知らんけど=(小田町・柳谷村)、うそかまことか知らんけどげなげな話はうそじゃげなということで聞かなならん=(柳谷村)。 ※その他の系統…むっつ昔のその昔=(道前地方)、 昔々のその昔も一つ昔のまた昔(柳谷村)。

結末句 ※「昔まっこう」系統…昔まっこう=(三間町)、 昔まっこ(う)猿のつべ(きっこり)・猿のつべ(み)き(ぴ)っかり=(柳谷村)。 ※「とんと一昔」系統…(それで・これで)とんと一昔=(大三島町)、 とんとん昔の大昔・とんとん昔から猿のつべはまっかとおー=(南予)。 その他、県下の結末語には、そうじゃったと・そげなと・もうないと・あったんじゃとな…などが散見される。

(註)「昔はまっこう」 昔はまさにこのとおりである。昔話の終わりにつける慣用句。「侍従殿(略)小弓持ちて出で給へど、鬼といふ声に、そっとして帰らせらる。昔はまっこう。(伽・福富草紙) 小学館「故事俗信ことわざ大辞典」「昔まっこう猿の尻は真っ赤」 昔話の終わりにつける慣用句。(譬喩尽―四)

この系統の結末句は四国では高知県に多く、本県では高知県境の柳谷村に見られる。三間町の「昔まっこう」は高知県幡多郡西土佐村からの伝播であろうか。御伽草子にその例が見られることからすれば室町末期ごろには形式句として成立していたのであろうか。さらにこの結末句は、「むかしはまっこう猿がつらまつかいな」(私可多咄・巻三)、「昔まつかうさる人の書き伝へたる物語」(傾城八花形)のように潤色室型化していく。…昔話は述上の次第…と、話の終結に念をおしていう句として日常の会話にも用いられていたものであろうと推察されている。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索