データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 県 政(昭和63年11月30日発行)

二 峠の時代

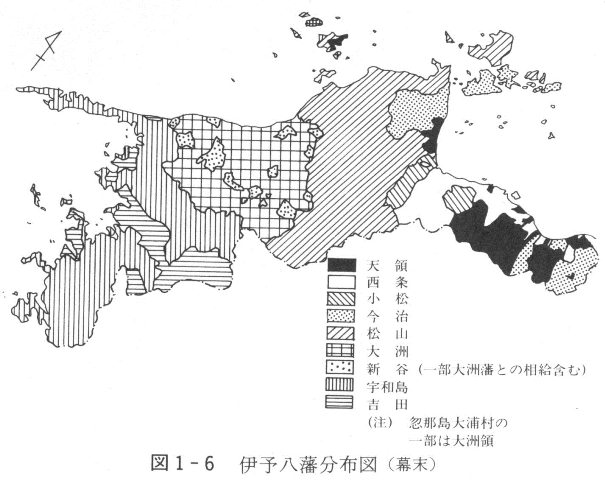

峠と伊予八藩

愛媛県は前述のように南北に細長い四国山地が走り、高縄半島と佐田岬半島が斎灘と豊後水道に突き出している。そのため古くから東西交通を困難にするとともに、中・近世には攻防の拠点として、また政治・経済・文化活動を大きく左右した峠が各所に見られる。東から関ノ峠・医王山越え・犬寄峠・法華津峠などがその代表例であろう。

《伊予八藩の成立》

天正一三年(一五八五)伊予は豊臣秀吉の四国征伐によってその軍門に下り、伊予は小早川隆景(三五万石)に与えられることになった。もっとも、中予の一部は来島通総(一万四、〇〇〇石)・得居通之(三、〇〇〇石)・安国寺恵瓊(二万三、〇〇〇石)に与えられた。

天正一五年小早川隆景は筑前国に転封となり、かわって福島正則と戸田勝隆がそれぞれ一一万三、二〇〇石、一〇万石を領して湯築城(のち国分城)、大津地蔵ケ嶽城に入った。このころ秀吉の直轄領である蔵入地は中予に九万石、その他に一〇万石あり福島正則・戸田勝隆が預かった。南予の戸田の跡には文禄四年藤堂高虎が宇和郡で七万石を与えられて地蔵ケ嶽城(のち宇和島に移る)に入った。東予の福島正則の跡には池田秀雄、次いで小川祐忠が国分城を根拠とした。また中予では加藤嘉明が六万石を領して松前城に入った。藤堂・加藤は共に文禄・慶長の役に出兵して奮戦し武功を争った。

関ヶ原の戦い後、伊予は藤堂高虎と加藤嘉明(各約二〇万石)によって二分されることになった。藤堂・加藤・来島康親(転封)のほかは、すべて西軍に属したとの理由で取りつぶしになった。伊予半国の領主となった藤堂・加藤はそれぞれ石高にふさわしい城を今治・松山に立て、城下町の形成に全力を挙げた。ところが藤堂は慶長一三年に、加藤は寛永四年にそれぞれ転封となり、伊予は再び細分化されることになった。

すなわち藤堂の後へは富田信高(板島のち宇和島一〇万一、九〇〇石余)、脇坂安治(大津のち大洲五万三、五〇〇石)、藤堂高吉(高虎所領のうち今治二万石を預かり)が、また加藤の跡へは蒲生忠知(二〇万石)が入った。ところがこれらの領主による支配はいずれも短期間であり、宇和島へは慶長一九年伊達秀宗(一〇万石)が封ぜられ、大洲へは元和三年加藤貞泰が六万石(寛永一八年には幕府より加藤直泰の一万石内分が認められ新谷藩が成立している)を領して入った。

蒲生の後は、一時幕府が加藤泰興らに預け、寛永一二年松平定行が松山一五万石、松平定房が今治三万石を領して入り、中予から越智郡にかけては一応安定した。東予地方は同一三年一柳直盛が六万八、六〇〇石(内一万石は播磨小野)を与えられたにもかかわらずその年のうちに没したため、領土は三人の息子に分割された。そのうち西条三万石は一柳氏の支配が寛文五年まで続き、幕府領を経て同一〇年松平頼純が受封するに至って安定した。ここにいわゆる伊予八藩の成立を見たのである。

《藩の機構と村町》

伊予八藩は、その規模が異なるため家臣団構成・施政方針にもそれぞれ特徴があったけれども、その行政機構は末端における一部の相違点を除けば、ほぼ同様であった。平和時には、藩主―家老(及びその補佐役)―①公事方(一般行政担当)、②勝手方(財政担当)、③在方支配担当(郡奉行・代官・山奉行・町奉行・寺社奉行)、といった図式が描かれる。このうち③の在方は里・山・町の三つの地域に分けて統治することが普通であった。

これらの機構は戦時体制にもそのまま活用できるように設定されており、常時軍船の保守点検に当たらねばならない船奉行や、武器の管理に当たる武具方の所属職員などは専門職としての役職であった。幕府が定めた慶安の軍役制によれば一万石で二三五人(一〇万石で二、一五五人)であるから、各藩ともこの軍役制に見合った家臣を抱えていた。宇和島藩の場合、元禄四年(一六九一)の侍数二、三六三人は、ほぼこれに近い。伊予の場合、江戸時代中期(享保六年調査)の人口は石高一万石について約一万二、五〇〇人程度である。侍一人に対する住民の割合は一万石の場合約五〇人である。

藩の財政支出のうち、藩士の俸給に充てる部分は四割を超すことが普通であった。参勤交代費用、江戸・京都・大坂の藩邸及び蔵屋敷の費用、諸物価の高騰、臨時出費(公役や天災飢饉に伴う支出)がかさんだ場合には、収入がほぼ一定であったから、慢性的な赤字財政体質となった。

そうした場合、藩が実施した対策は、①年貢の増徴、②藩士の俸給削減、③倹約の徹底、④領内からの借金、⑤京都・大坂での借金、⑥専売制などであり、藩士に対する②・③は江戸中期から幕末にかけて頻繁に見られ、生活困窮に陥った藩士の救済のためさらに借金を繰り返すといった状態であった。特に幕末期における窮乏は甚だしく、年収の二倍以上の借金を抱えることもまれではなかった。

村は大名にとって最も重要な財源であった。江戸時代の諸藩収入に占める年貢米と付加税である小物成を合計すると九五%以上であることが普通であった。これらを負担するのは人口の九五%以上を占める在郷(山・里・浦)であったから、藩もその統制には最も力を入れた。

藩は郡奉行・代官に在郷支配を担当させた。松山藩の場合、大庄屋・改庄屋・庄屋を村方支配の柱とした。村は通常、①庄屋 ②組頭 ③百姓代(年寄)のいわゆる村役人と、④五人頭(五人組の長)との合議によって運営されていた。宇和島藩のように一村の中に浦が多数ある場合は、組頭が他の藩の庄屋と同様の役割を果たしていた。庄屋は藩が任命する形を採っているが、庄屋は世襲することが普通であったが、庄屋株を買って交代することもあった。

江戸時代初期、大名にとって城下町の存在を除けば、町はそれほど重要な存在ではなかった。なぜならば、商工業の発展は貨幣経済の浸透につながり、自然経済に立脚している幕藩体制としては、都合の悪い存在である。武士の生活に必要不可欠な城下町・陣屋町については藩の統制の下に町割りその他が行われ、町奉行が町役人(大年寄・大頭年寄・年寄・組頭など)を指揮しつつ統制した。町のうち無税地に指定されている地域の住人は、献金銀・献品を求められ、町役(藩の公役であり河川修理・防火・藩主の行事への参加など各種あり)奉仕の義務があったから、村方に自然発生的に誕生した在町商人に比べると収益は少なかったようである。

町は必要最小限の規模にとどめ、その活動範囲も限定しようとしたのである。商業機能も可能な限り抑制し、領内の交通もしくは経済の重要拠点にのみ場所を限定して在町の存在を認めた(藩が形成を命じた松山藩領丹原町、大洲新谷両藩の原町のような例もある)。在町の定義は確定していないが、藩の公認の下に商業活動を営む小都市集落で、行政上は村方の一部分として扱われた。城下町に準じて免税の特権を許される場合もあり、城下町のような町役負担がほとんどなかったから、同一の条件で商業活動を行えば、在町のほうがはるかに有利であったといえよう。

海と山

愛媛の地形は山が海に迫って、平野部が少ないことが特徴である。伊予八藩の大名は、こうした現状を踏まえて平野部では定免制に代表される年貢増徴の手段を考え、山では鉱産物の増産や炭・薪などの安定的供給、水害防止のための植林などを実施した。特に山林の保護については世界にも例を見ないほどの厳しさで臨んだから、今日、日本の近世における林政史は諸外国の学者に注目されている。また、海では漁業振興策として漁村の新設や干拓による新田・塩田の開発を積極的に推進した。

《定免制》

寛永一二年成立した松山藩は初代松平定行が入部したころ、実高一五万石であるにもかかわらず、三〇万石の藩に匹敵するほどの収入があり裕福なことで知られた。ところが、延宝元年(一六七三)の石手川の決壊以後、飢饉・洪水などが連続したから、復旧費の支出と年貢未進とによって藩財政は大打撃を被った。藩では奉行高内又七に税制改革と治水を実施させた。又七は、延宝七年いわゆる新令二五ヶ条を布告して、春免(定免制の前提として春の段階で年貢を契約すること)実施を進めると同時に河川や池の改修・新池築造など藩営による治水工事を約束した。

年貢を春の段階で契約すれば、検見の費用もかからず百姓に有利である旨を力説し、凶作になれば検見を実施するとして、若干の年貢率引き上げを百姓に納得させることに成功したのである。藩としても検見役人の派遣・事後処理などの費用が節約されるとともに、安定した収入が期待できたからこの画期的な税制改革によって三万九、七六〇俵の増収(徴収高合計三〇万二、五二〇俵)を実現したと『却睡草』に記載されている。松山藩の当時の借金が元禄初期までに返済できたといわれるから、彼の財政策は見事に成功した。この成功の根底にあるのは藩直営の治水工事であり、収穫の増加した百姓は年貢増徴に応じることができた。

《新田開発と塩田》

江戸時代の日本はまれにみる平和な時代であり、その初期は我が国の歴史上類例を見ないほどの新田開発が行われた時期でもある。開発の結果山河の荒廃が進み、大雨が降ると大洪水を招いた。幕府は新規開発を制限するとともに、寛文六年(一六六六)山林保護のため「山川掟」を発布して本田畑中心主義に転換させようとした。その政策に微妙な変化が生じるのは享保年間からであり、再び開発が慎重にではあるが奨励されるようになる。

伊予諸藩の土地開発政策は幕府と大同小異であり、江戸時代初期における河川改修とその副産物としての新田の大量造出は目覚ましいものがあった。伊予におげる新田開発率は、本田に対し二四%と讃岐の四四%と比べれば低いものの、山がすぐ海岸に迫る地形を考えれば決して低い数字とはいえない。

松山藩加藤嘉明時代の重臣である足立重信は、伊予川(のち重信川)の改修を実施して松前を洪水から救い、嘉明が松前から松山に移ると石手川を付け替えて松山城下町を水害から守った。彼はまた東予の加茂川や中山川の改修にも尽力した。重信川の改修の結果新たに生み出された新田は三〇〇町歩とも称されている。

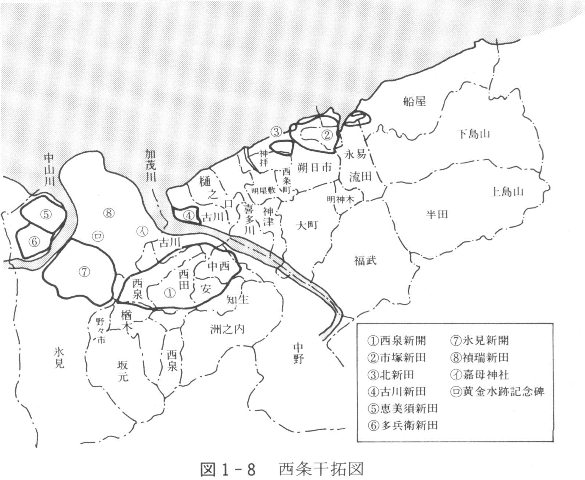

干拓による大規模な新田のうち記録に見える最も古いものは、元和年間加茂川下流域に形成された坂元村次郎左衛門開発と伝える西泉新開である。この地域は中山川の河口も隣接しているため干拓の条件が整っており、以後藩による半弥新開、商人の資本による近江屋新開・花屋新開・三河屋新開などの開発があり、西泉新開に隣接して群小新田の集合体である氷見新開も開かれた。

松山藩領周布・桑村郡の海岸部にも干拓による新田が開発された。寛永一二年松平定行が松山藩主になった年から、周桑平野の年貢米その他を積み出すための壬生川新港の築造が進められ、それと併行して新川の改修・北新田(二七町歩)の造成が行われた。少し遅れて完成した大新田を合わせた地域は松山藩領周桑地方における最大の穀倉地帯となった。一万石の小松藩でも中山川の河口部近くに約三〇〇町歩の新田を造成した。

松山藩では明和二年藩主定功が没し、分家の定静が本家を継ぐことになり、それまで蔵米で渡していた分家(松山新田藩)の一万石を幕府に上地しなければならなくなり、越智郡と桑村郡とで一万石を差し出した。生じた不足分は領内の既開発の新田を充てて補うことになり、明和七年幕府の許可を受けた。これを御償新田という。

宇和島藩における開発は件数は多いものの、リアス海岸という制約もあってその規模は比較的小さく、漁業の発達に伴う新浦の成立と新田畑の開発が元禄期に集中的に見られる。同藩では明暦三年吉田藩三万石を分知して七万石に減少したが、格式を保つため領内の検地基準を変更(検地竿を江戸初期の六尺五寸から六尺に変更)するとともに、既開発の畑を石高に編入して三万石を生み出し一〇万石に復した。同藩における塩田は元禄一二年に完成した近家村塩浜一一軒以外に見るべきものはなく、塩の自給は困難であった。

安永七年から開始された禎瑞新田(約三〇〇町歩、うち耕地分二四〇町歩)は、一時期に開かれたものとしては伊予最大のものであった。禎瑞新田は西条藩主松平頼謙の家産としての性格を持つが、開発は藩によって行われ、郡奉行竹内立左衛門が新田築方御用掛となり、安永九年汐留に成功し、天明二年(一七八二)に竣工した。

松山藩大可賀新田は幕末期における代官見立新田の一つである。和気郡代官奥平貞幹は山西村庄屋の一色義十郎を後援して、嘉永四年から安政五年にかけて約五〇町歩の新田を築造させた。

波止浜塩田は松山藩最大であるとともに伊予で最も古い赤穂式入浜塩田である。天和三年(一六八三)波方村庄屋長谷部九兵衛は安芸竹原から学んだ技術をもって野間郡箱潟湾に塩田を築造した。この当時の代官園田藤太夫及び次の代官林源太兵衛の尽力もあって塩田は順調に拡張を続け、幕末までに六三町四反四二軒となった。同塩田は良質の塩を生産し、享保元年には領外売り一四万八、五〇〇俵であった。

元禄期から享保期にかけては伊予における塩田築造の最盛期であった。新居郡の多喜浜塩田は宝永元年から信濃の人、深尾権太夫らが着手したが完成に至らず、享保八年備後吉和浜から招かれた天野喜四郎らは同九年一六町六反一一浜、同一八年二六町八反一七浜を開いた。喜四郎の子孫は事業を継続し、西条藩の後援も受けて幕末には、塩田と付属の田畑を合計すると約二四〇町歩の広大な塩田地帯を現出するに至った。

今治藩領越智郡の島しょ部では、元禄一三年大島津倉浜の塩田をはじめ、近隣の島々でも続々と開発が進み、松山藩領越智郡でも生名島・岩城島・大三島での開発が見られたから、越智郡を合計すれば、多喜浜をしのぐ面積となった。

《近世最大の別子銅山》

別子銅山は宇摩郡別子山から新居郡立川山にかけて開発された銅山で、元禄四年(一六九一)の開坑以後順調に生産を伸ばし、元禄一一年・同一二年には二五三万斤を超えた。これは別子銅山における明治以前の最高産出額であると同時に、近世における主要銅山中の最高記録でもあった。当初の泉屋(住友)による請負期間は五年間であったが、幕府の特別の配慮により(勘定奉行荻原重秀の後援)元禄一五年以後は永代稼行となり、幕末に至った。運上は出来銅一、〇〇〇貫につき一三〇貫(但し銅一〇〇貫につき銀五〇〇目)であった。坑道の支柱や精錬用の炭は、はじめ別子山村の山林で調達することが許され、しだいに拡大して西条領や土佐領にも及んだ。

別子には三度の危機があったといわれる。開坑直後の大きな災害は元禄七年の焼死者一三二人を出した大火災で、前年の大風雨で坑夫小屋二〇〇軒余りが倒壊するという被害を受けた翌年のことであった。この地域は、伊予で台風襲来時の降水量が最も多く、銅山経営は災害との戦いであった。

新居郡立川山は西条藩領であり、ここに金子村真鍋弥一左衛門(別子開坑当時は大坂屋吉兵衛)の経営する立川銅山があり、別子と同じ鉱脈であったため元禄八年坑道を抜き合い境界紛争に発展した。同一〇年の幕府裁定は別子の勝利となり、争いは解決した。しかし別子銅山側から銅運び出しと物資運び上げの運搬路変更申請が出されたため西条藩の抵抗にあった。これに対して住友は時の勘定奉行荻原重秀を通じて西条藩に受け入れさせ、ほぼ話の決まったのち、元禄一五年輸送路変更と新居浜浦使用許可願いなどを提出して許可を受けた。

別子の産銅は幕府の買い上げであったから、自由売買より利益が薄かった。その代償として山で働く五、〇〇〇人の鉱夫など従業者及びその家族などの飯米として六、〇〇〇石(年により増減あり、立川併合以後は八、三〇〇石)を、安く払い下げてもらった。これを銅山買請米という。

銅山での労働者のうち専業化した稼ぎ人以外の下財・木伐・炭焼・日用人足などは近隣諸藩から雇用されていた。ところが諸藩の出稼ぎ制限のため労働力に不足を来すこともあった。宝永四年の場合、契約したにもかかわらず藩の命令のため別子に現れなかった者の人数が報告されている。西条藩は三五〇人(契約五四〇人)、今治藩は五六人(全員)、松山藩は二一七人(全員)、丸亀藩は二四五人(全員)で雇用契約人数二、二九九人のうち八六八人を占めている。もっとも小松藩や伊予の幕府領では、出稼ぎ制限はなかったが、三〇〇人がまだ就労しておらず、阿波では八一八人中二〇〇人余り、安芸では一二五人中九〇人がまだ別子へ登山せず、下代たちが交渉に忙殺された。正徳年間は稼ぎ人数三、四五〇~三、六〇〇人となっている。専門職の鉱夫や住友の従業員を加え、これに関係する商売人などまでを入れると、元禄七年の大坂町奉行所への報告によれば、銅山に依存している者は、一万五、〇〇〇人に及んでいる。

宝永元年(一七〇四)になると、立川銅山一帯から新居浜浦への通路に当たる地域を幕府領とし、さらに同三年宇摩郡上野村を幕府領にするなど、住友の銅山経営が円滑に進むよう、荻原重秀の後援振りは際立っていた。

立川銅山は享保一二年から大坂屋久左衛門請け負いに変わったが、経営難に陥り運上銀滞納三、五〇〇両(七年分)にも上った。延享四年大坂屋から経営委譲交渉を受けた住友ではあったが、新居郡数か村から銅水による国領川汚染を理由とする反対陳情があり行き詰まった。幕府は当時別子を預かっていた松山藩に対し、西条藩と協力して農民を説得するよう命じた。寛延二年(一七四九)住友は立川銅山を併合し経営の合理化を進めることができた。ただこのころになると、例年のように襲来する台風などの風水害復興費に加えて、精錬用の炭の原木・坑木などの伐採が可能な山が近所になくなり、輸送経費が坑道の排水費とともに経営を圧迫した。この現象は「遠町深鋪」といわれ、露天掘以外の鉱山の宿命であった。

産銅積み出し港として新居浜浦が利用され、別子から金五〇両、立川から銀五〇枚が川口運上として納入されていた。この浦は浅瀬であったため、住友からしゅんせつを西条藩に何度も要求したがらちがあかず、天明六年銅山の湧水検分に来た幕府普請役宮下順蔵の仲介で話が進展し、西条藩が普請を急ぐことになった。

別子銅山危機の二度目は、天保~嘉永期の出銅減少と経費増、御用銅買上げ代金の安さによるものであった。住友は、幕府に銅買上げ代金の引き上げを要求するとともに、経費の七割を占める採鉱費と製錬費の抑制を図った。鉱山で働く者の賃金抑制に活路を見出そうとしたのである。しかし賃金抑制には限度があり、住友は天保一四年(一八四三)閉山を覚悟して幕府に御用銅の買上げ値段の引き上げを出願した。幕府は住友の窮状を調査して断続的に買上げ値段を引き上げたが、弘化二年(一八四五)大幅引き上げに応じ、ここに別子山銅山の危機は一応回避された。

三度目の危機は、幕府が倒れたのち、明治維新期の混乱の中での銅山維持であった。

里の改革《地坪制度》

江戸時代の諸大名は、幕府から領地を与えられて、その住民から年貢を徴収して藩士を養い、参勤交代や公役・軍役などに充てた。山・海からの収益は江戸時代初期にはあまり大きな比重を占めていなかった。そのため諸大名は里分の年貢収入の安定と増収のため、努力を傾注した。土地は幕府から諸大名が預かっているという設定であるから、灌漑施設の整備は大名の役割となっていた。石手川・重信川の改修や各地の池の新設・改修などもその一端である。

松山藩の場合、高内又七が年貢増徴のため春免制を始め、その維持のため百姓の年貢負担能力の平均化にも意を用いた。彼は風早郡在住の林源太兵衛の献策を採用して地坪制を実施している。この制度は藩独自の新政策ではなく、すでに藩内の風早郡小山田村などで自発的に行われていた土地割り替えを藩の指導により全領域に及ぼそうというものであった。具体的実施方法としては、全耕地を測量し、高持百姓全員立ち会いの下に土地の評価替えを行い、鬮地を設定してそれと同数の鬮組を作り鬮を引かせ鬮組内で再配分するという手順を踏むのが普通であった。松山・今治両藩の地坪の特色は、検地によって新規に帳付けされた土地(出畝)の一部を、従来持地のなかった極貧の者に与えるなど、貧民救済的要素を持っていたこと、また一部を庄屋・組頭の給田畑とし村役人統制の財源とした点であろう。

地坪制度はすでに宇和島藩において鬮持制度という名称で行われていた。宇和島藩では寛文六年(一六六五)の大洪水によって農地が大きな被害を受け、課税基準と大幅に食い違いが生じた。鬮持という名称でも明らかなように土地を一定の単位に区分し、九段階に評価した土地を均等に組み合わせた鬮地を作り、鬮引きによって再配分したのである。この制度は災害による百姓の没落を防止するためには貢献したが、一方では勤勉な農民の努力の結晶である農地を他人に譲り渡すことにもなるから、鬮取りの時期になると労働意欲を失う者も出た。そのため藩の目的である本百姓制の確立は困難となった。結局享保の大飢饉以後農民の階層分化進行により、寛文三年従来の高持制度に復帰せざるをえなかった。宇和島藩ではこれ以後庄屋の豪農化が進み、蝋や紙などの生産が盛んになるとともに、商品作物の栽培を掌握して土地の集積をも行うことになった。

松山藩の地坪は藩営事業ではあるが、百姓から願い出る形式をとり、検地竿も従来の通り六尺五寸とし、地域の特殊性も考慮して画一的地坪は実施しなかった。前述したように貧民救済的要素を持っていたことや、強圧的でなかったことが、宇和島藩においては早くすたれたにもかかわらず、松山藩で幕末まで存続した理由ではなかろうか。また松山藩の地坪には本格的(地坪)なものと、形式的なもの(居坪)があり、災害などで余程土地評価が変化しないかぎり帳面上で土地割り替えを実施する居坪が許されたから、百姓の負担も最小限にとどまったと考えられる。地坪・居坪の間隔は、藩全体に画一的な実施が見られないところから、断定することはできないが、和気郡堀江村の場合最小の間隔が四年であるから、その周期は少なくとも四年以上であったと考えられる。

風早郡では文政一二年から同一三年にかけて代官広橋太助主導の積極的な地坪が行われている。太助は貧民救済のため富豪からの献金・献米を要求し、また安居島開発奨励で知られているので、この地坪も困窮者の救済をも目的としたものと推察する。今治藩の地坪は林源太兵衛の指導によって元禄五年から実施された。同藩の場合、春免や年貢率引き上げと直接結びついていたという証拠はなく、純粋に税負担能力の平均化と出畝の貧困者への配当という目的のみであったようである。

《百姓一揆》

農民が結束して支配階層に対し、愁訴・越訴・強訴・逃散などの手段を用いて、年貢減免、村役人の処罰、高利貸資本の排斥などを求める運動を総称して百姓一揆と呼んでいる。伊予は約一六○件の発生が報告されており、信濃・岩代・陸中に次いで全国第四位である(全国の件数三、二〇〇件余)。

発生件数は宇和島六五件・松山三四件・大洲一九件・吉田一五件・幕府領一二件・今治五・西条四・小松二・新谷一件となっており、全国でも五指に入る伊達家文書のある宇和島藩が圧倒的に件数が多い。これは実際に発生した一揆ではなく、研究の進展によって確認された件数と実際の発生件数の間に差があるからである。新資料の発見により、今後一揆発生件数は増加するであろうが、宇和島藩についてはもう増えることはあるまい。

伊予八藩成立に至るまでの一揆は「土豪一揆」が特徴的である。宇和郡で起こった戸田騒動(天正一五年)、松葉騒動(慶長五年)がその例である。土豪勢力が新領主に従い村庄屋となってからも、領主に対抗する中心勢力は庄屋であった。庄屋が中心となって起こした「惣百姓一揆」の例としては、西条藩の大保木騒動(寛文四年)、宇和島藩の寛文検地に反対した来村騒動(寛文一〇年)などがある。

多数の集落が協同歩調をとった例として、松山藩の久万山騒動(寛保元年)、大洲藩の内ノ子騒動(寛延三年)、西条藩の西条三万石騒動(宝暦三年)などがある。ところが一八世紀後半以降になると、庄屋への土地集中・富の集積がみられ、庄屋・組頭と一般百姓との間に溝ができるようになった。江戸時代後期に見られる一揆の特徴は、庄屋など村の支配層を藩に訴える形態が増加したことである。代表例としては宇和郡の山田騒動(宝暦三年)、高瀬村騒動(文政八年)などがある。この時期の一揆は村内で処理されて、藩の公文書に記載されない場合もあり(村方騒動)資料の存在が村にとどまっていることが多い。また商業資本の搾取に対して、藩に善処を求める場合もあった。吉田藩の武左衛門一揆(寛政五年)はその典型で、吉田藩の対応に不満を持った一揆農民が隣藩の宇和島藩に訴え、吉田藩家老安藤儀太夫が切腹するという事件に発展した。幕末から明治維新期にかけて発生した一揆は世直し一揆と呼ばれる形態のものが多い。

《専売制と軍制改革》

伊予諸藩には特色ある産業が発達した。幕府領の別子銅山、西条領の多喜浜塩田、小松藩の白目(アンチモニー)、今治藩の木綿織物、松山藩の波止浜塩田及び伊予絣並びに菊間瓦、大洲新谷両藩の砥部焼、大洲藩の和紙、吉田宇和島両藩の蝋と紙などがある。

専売制を実施して財政改革に成功したのは宇和島藩である。宇和島藩七代藩主伊達宗紀は財政危機を乗り切るため、大坂商人からの借金を整理するとともに経営経費の赤字分を紙・蝋の専売で補てんし合わせて藩庫の充実を図ろうとした。結果として藩庫に六万両という蓄積ができ、これが八代宗城の活動基盤になる。

宇和島藩における紙の生産は延宝三年にはすでに開始されていた。これに統制の手が加えられるのは正徳二年である。この年藩は領内の代官に対し城下町の紙仲買問屋(藩に対し口銭を納入しているもの)以外から他所へ紙を運び出すことを禁止するという通達を出した。宝暦九年になると領内山奥・野村・川原淵組で生産される紙は藩の手で大坂に送ることになった。文化六年には原料である楮皮の他所販売が禁止となった。伊達宗紀が藩主となったのはこの翌年である。

藩か楮買い上げから、紙の生産・販売まですべてを掌握するに至るのは文化一二年であり、ここに宇和島藩における紙専売制が確立するのである。制度開始の翌々年、原料の楮不足に見舞われたりして、藩としても種々制度の手直しを余儀なくされたが、曲がりなりにも専売制度は幕末まで存続し、蝋とともに藩財政に貢献した。

宇和島藩における蝋の生産は伊達氏入部以前から自給目的で行われていたが、一八世紀中ころから唐櫨栽培が奨励されるに及んで、商品作物として領内に広まった。宝暦四年藩は城下町商人三人を蝋実晒座に命じ、青蝋生産が盛んとなった。天明四年藩では都築与左衛門に領内の青蝋買い上げを命じ、大坂へ蔵物として送った。寛政五年藩は大坂における蝋引き受け商人として加島屋作兵衛・絞屋善兵衛を、また領内からの積み出しには城下町の商人五人を指名して、専売制度への基礎を作った。宗紀の蝋専売制は文政八年より断行され、同一一年まで続けられた。その後しばらくは運上銀取り立て方式に変わり、安政年間になって専売制が復活する。

幕府が寛政の改革を始めたころ、ロシア・イギリス・アメリカなどの船が、日本近海に出没するようになって海岸防備のための施策が強く求められた。異国船対策のための大砲鋳造や砲術修業の奨励・砲台の築造などには膨大な経費を要したから、伊予諸藩は領内の士民から献金を要求するなど、あらゆる方策を講じて資金を調達しようとした。比較的資金に余裕のあった宇和島藩では八代藩主宗城が、板倉志摩之助の導入した威遠流(高島流砲術)を後援し、また弘化四年にはオランダ式の兵式訓練を開始した。九代宗徳になると、慶応二年イギリス式のライフル銃の訓練が始められ、小隊以上はイギリス式大隊に改編された。

松山藩でも海岸防備には意を用い、安政四年幕府から神奈川付近の警備を命じられて、ここに砲台を築き、領内にも各所に大砲を配備した。西洋式銃隊の調錬は、文久二年に郷足軽を組織したころから本格化し、ゲベール銃を持った農民出身の足軽がフランス式調錬を受けた。

大洲藩でも嘉永六年ころから海防の強化を急いだ。武器整備に藩の援助を与える旨通達し、農民の動員も元治元年に郷足軽を設置したころから本格的となった。同藩では慶応元年西洋流農兵鉄砲隊であるゲベール隊を組織している。新谷藩でも文久三年、郷組と命名された農民鉄砲隊を組織している。このような傾向は、今治・小松・西条各藩でも見られた。

|

図1-6 伊予八藩分布図(幕末)

|

表1-4 江戸時代の諸郡石高一覧

|

図1-7 伊予国在町分布図

|

|

図1-8 西条干拓図

|

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索