データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 藤原純友の乱

海賊跳梁

海賊追捕のことは、早く承和年間の記事にみえ、山陽・南海道諸国の国司がその追捕にあたったことが知られるが(続日本後紀承和五年二月戊戌条)、海賊の活動がより本格化するのは、それよりやや遅れて貞観年間に入ったころからである。

すなわち貞観四年(八六二)五月には、海賊が往々群を成し、「往還之諸人を殺害し、公私之雑物を掠奪」するため、ついには備前国から都に向かう途中の官米八〇石積載の船が侵奪され、運漕にあたっていたと思われる百姓一一人が殺害されるという事件が発生した。そこで伊予国など山陽・南海両道の一三国から人夫を徴発し、海賊を追捕すべき旨が下知されている(三代実録)。続いて貞観七年(八六五)六月にも同様の趣旨の命令が発せられたが、海賊掃討は思うような成果をあげることができなかった。そこで翌年四月には山陽・南海両道をはじめとする瀬戸内海沿岸諸国に対し、「賊党群起し、掠奪息むことなし」と指摘した上で、これは国司らが粛清に勤めないためであるとし、以後捕獲した海賊の数を言上すべきことを義務付け、その責任を追求した(同上)。さらに翌貞観九年三月には全国に対し「凶徒絶えずして侵盗尚繁し、水浮陸行して皆賊害を憂う」という状態であることを述べて、国司の責任の重大さを改めて確認した。そのうえで五保の制によって、その保長に賊徒の督察にあたらせることとした(同上)。五保の制とは戸令に、「凡そ戸は皆五家相保れ。一人を長と為よ。以て相検察せしめ非違を造すこと勿れ」と規定されているように、律令行政機構の最末端組織で、本来犯罪の相互監察を目的とし、さらには徴税機能なども有した制度であった。

そして同年一一月には、海賊の群居掠奪の最も甚しいのは伊予国宮崎村であること、政府の再三の追捕命令に対し、播磨、備中など数国から賊の捕獲報告が届くがいずれも一国単位の捜索にとどまっていることを指摘している。そして広範な動きを示す海賊に対しては縁海諸国の協力体制が不可欠であり、以後は往来の船や人物を詳細に記録し、奸謀を発見すれば人兵や俘囚を派遣して海賊を掃討するよう命じた(同上)。この伊予国宮崎村は、現在の越智郡波方町宮崎に比定され、幕末に半井梧庵の著した『愛媛面影』巻二野間郡の項にも、「波方村北の尾崎を大隅と云。大隅の西に当たりて海中にさし出たるを宮崎と云。此あたりを総て宮崎洋と名く。京より筑紫に通ふ船路の難所とす」と見えている。この地は前記のように瀬戸内海最大の難所来島海峡を控え、船舶の一般航路からはずれているため、航法に熟練した海賊たちにとっては追走された時の格好の避難所となった。それと同時に、筑紫より東進する場合一般的に利用された後の「伊予沖乗り航路」や、伊予国府津から出発した都に向かう官船が、これに合流するため芸予諸島東端を北上する航路を間近に睨むため、その襲撃も容易で、海賊活動の拠点として至極ふさわしかったものと考えられる。

海賊への対策

当時の海賊共通の基本的性格としては、すでに強固な共同性を持って自由に移動して容易に所在をくらまし、かつ行動半径が広いこと、船を住居とするため土着性が稀薄であることなどが指摘されている。このような特有の性格ゆえにこそ、これら海賊は小集団ごとに瀬戸内海沿岸の広汎な地域に群発蜂起したのであり、藤原純友の乱など特別の例外を除いて、これらが大規模に統合されることはなかった。逆に律令政府による海賊追捕の命令が常に瀬戸内海沿岸諸国全体に対して出され、諸国の連携、協同体制の必要が指摘されたのもそのためであった。

しかし海賊を構成する階層は前に記したようにきわめて多様であり、すべてを上のような一般性で理解することもできない。前述のように、貞観九年三月に定められた制度で律令的行政組織の末端にある五保の制が海賊督察に利用されたのも、常時は陸上に土着して農業経営に従事し、随時海賊行為を行っていた部分がそのうちの相当数を占めていたためにほかならない。後述するように、純友の反乱を理解するうえでも、この観点は重要である。そして五保の制への着目は、数度にわたる国司怠慢の叱責が、海賊鎮圧に決定的な効果をもたらさなかったことからも知れるように、国衙による支配力のみによっては限界のあることを悟った中央政府が、在地の底辺でのより現実的な支配関係を利用することによって海賊対策としようとしたことをも意味する。すなわち海賊を構成する中核に武装した富豪層が存在したであろうことは前記したが、同時にそのような階層を保長として行政組織の末端に組みこむことによって、底辺での治安維持機能、および責任の完遂を期待したのである。この方針は前節にふれた伊予国での郡制再編と基本的には共通の性格を有するものであろう。その窮極の狙いは、新興富豪層の台頭などによる九世紀の在地社会の新しい動向を確実に掌握し、国家による支配、収奪を維持することにあった。しかし浮穴郡での少領増員に始まる再編の実施期間が貞観八年―仁和二年とまさに海賊跳梁の第一期と重なっていることからもわかるとおり、その一環としてさらに海賊対策への意図も含まれていたのは確実であろう。そしてその場合、軍事力との関連が特に注目されている。

人兵と俘囚

このころ律令国家が海賊征圧のため行使し得た軍事力とは、さきに掲げた記事中からもうかがえるように「人兵(人夫)」や「俘囚」などであった。このうち人兵(人夫)とは、元慶七年(八八三)備前国が国司公廨稲二万束の出挙息利をその粮料に充てた「禦賊兵士」らにほぼ相当するのであろう。すなわち同国では浪人より「勇幹なる者」二二四人を選んで要害の地に配し、武器や船舶を給してこれに任じたが(三代実録)、その実態は単なる浮浪人ではなく、そのなかでも特に財富の蓄積に成功し、在地に勢力を得ていたいわゆる富豪浪人であったとみられている。この他当時の公的軍事力としては延暦一一年(七九二)六月、軍団制廃止の後設置された健児があり、伊予国にも五〇名の定員が規定されていた(類聚三代格・一九)。おそらく伊予国の人兵(人夫)とはこのような郡司など地方豪族層の子弟である健児や、さらに枠をひろげて富豪浪人層などを中核として組織された軍事力であったと思われる。

いっぽう俘囚とは律令国家に服属した蝦夷をさすが、八世紀前半から全国各地に配属され始めていた。神亀二年(七二五)伊予国に陸奥国俘囚一四四人が配されたのはその初見記事である(続日本紀)。弘仁四年(八一三)野原姓を賜った伊予国人勲六等吉弥候部勝麻呂や同佐奈布留(日本後記)、天長九年(八三二)一二月、請願により阿波国へ移配された伊予国俘囚吉弥候部於等利ら男女五人(類聚国史)らはおそらくその後裔であろう。伊予国に限らず瀬戸内海沿岸諸国には数多くの俘囚が配されていたらしいが、律令国家は九世紀中葉に至って、海賊対策の一環としてその優れた戦闘能力に着目したのである。伊予国には『延喜式』によって俘囚料二万束の出挙稲が計上されていたが(本章第一節)、これもそのためであったと思われる。

だがこのような浪人、俘囚による軍事力の補完は、もはや国衙権力による一般公民の軍事的動員が不可能な事態に立ち至っていることをも意味している。それだけに国家は在地における実質的軍事機能を掌握している富豪層に依拠せざるを得ず、郡制再編や保長の登用などにより、これを国家的な行政機構内に取り込んでゆくことが緊急の要請でもあったわけである。後述するように(本章第五節)、海賊の活動激化とほぼ時を同じくして始まる伊予国各地の神々への位階昇叙も、ひいてはその神々とつながる郡司級豪族以下在地富豪層を体制内につなぎとめることに、その目的があったとみられており、海賊対策という面も含め、右の郡制再編措置などと同様の意図に出たものと推察される。

さて海賊の活動自体は、元慶五年(八八一)五月の、山陽・南海二道の海賊が群を成し諸人を殺略、公私の物を掠奪するため、往帰の輩はすこぶる侵害を被るという記事(三代実録)あたりを最後に、いったん鎮静化の方向にむかったようである。これはしばしばのべてきた在地富豪層の掌握のほか海賊発生の要因の一つであった富豪層と中央の院宮・王臣家との結びつきの分断、窮民への農業手段の保障など、九世紀末における律令国家の諸施策が、一定の効を奏したためと考えられている。

海賊活動の再開

一〇世紀に入ると海賊の活動は再び活発化し、やがて平将門の乱とともに承平・天慶の乱と称され、古代伊予地域のみならず全国的な規模で新たな中世社会への転換の一契機ともなった藤原純友の大乱へと発展してゆく。

この藤原純友の乱については、従来よりさまざまな観点からふれられることも多かったが、将門の乱に比べて史料的制約のためもあり、その研究の深化はなお不充分な状態にある。そのなかで近年の小林昌二による研究は最も包括的なものであり、かつこれまでの通説にない斬新な視点を数多く提供しているので、それに負いながら純友の乱の経過を再構成し、その意義にも言及してみたい。

海賊の不穏な動静が再び中央に伝えられ、その動揺をひき起こすようになったのは、承平年間に入ったころからである。朱雀天皇が幼少で即位し、その外祖藤原忠平が摂政となったのは延長八年(九三〇)九月であり、翌年四月には年号が承平と改元されるが、すでに正月には海賊蜂起のことが奏上されている。翌二年(九三二)正月になると、伊予権守に兼任されていた左大弁藤原扶幹が海賊の不穏な状況を、また備前国が海賊による被害報告を相ついで忠平のもとにもたらした(貞信公記)。さらに同三年一二月になると、「南海の国々の海賊が未だ追捕に従わ」ないので、国ごとに警固使が定められ(扶桑略記)、同四年七月に兵庫允在原相安をして諸家兵士、武蔵兵士を率いて海賊追捕に向かわしめ、同年一〇月には追捕海賊使が任命された(日本紀略)。

この前後、朝廷は海賊平定を祈願してしばしば山陽・南海両道の諸社名神に使者を送り、幣帛を捧げているが、この年の末にはついに伊予国喜多郡の正倉に貯積されていた不動穀三千余石が海賊の襲撃をうけて盗み去られるという事態が発生するに至った(扶桑略記)。『土佐日記』で著名な紀貫之が四年にわたる土佐守の任を終え、海賊の襲撃に怯えながら海路土佐を発って都へ向かったのもこの冬であった。

このように瀬戸内海全域で海賊の活動は、不気味な蠢動を続けており、加えて関東では翌承平五年二月に平将門が常陸大掾であった伯父国香を殺害して反乱への第一歩に突入しており、都をめぐり東西の情勢は日増しに緊迫の度を加えていた。

海賊の実態

ところで藤原純友の名が史料上に初見するのは、承平六年(九三六)のことである。すなわち『日本紀略』の同年六月某日の条によると、「南海賊徒首藤原純友は党を結んで伊予国日振島に屯聚し、千餘艘を設けて官物私財を抄却するありさまであった。そこで紀淑人を伊予守に任じ、あわせて追捕の事にあたらせたが、賊徒らは淑人の性寛仁なることを聞いて、二五〇〇余名の者が過ちを悔いて投降、その魁帥小野氏彦・紀秋茂・津時成ら合わせて三〇余名も手を束ね、交名を進上して帰伏した。淑人は彼らに衣食田畠を支給し、また種子を与えて農業に就かしめたので、彼らを後の海賊と区別して「前海賊」と号するのである」とみえている。前の喜多郡不動穀の掠奪も含め、この時投降した海賊集団が宇和海域や豊後水道を中心に活動していたことは疑いなく、その氏姓からも判断されるように、おそらくは任期終了後も在地にそのまま土着した受領層、あるいはその後裔が魁帥(首領)として各小集団を統率していたものであろう。九世紀の郡制再編にうかがわれるように、宇和・喜多両郡の南予地方には当時かなり大量の浮浪人の流入があったと推察され、かつその沿岸地域を中心に数多くの海民が存在していた(本章第一節、第二章第二節)。一二世紀初めころに成立したとされる『今昔物語集』(巻二六)には、宇和郡と国境を隔てて隣接し、その地理的条件もほぼ共通する土佐国幡多郡の話として、ここに住んで自分の居住する浦以外の地に水田を所有しているため、居住地の苗代で育てた稲の苗や食物・馬歯・辛鋤・鎌・鍬・斧・鐇(牛鍬)などの農具や生活用具を船に積み込み、雇った田植人を伴って水田のある浦へ渡っていくという生活を営む民衆の姿が紹介されている。

このことからも推測されるように、彼らの中には浮浪人を始め、南予の沿岸島嶼部を中心に半農半漁的生業を営む者も少なくなく、その農業生産条件も決して恵まれたものではなかったと思われる。国衙や在地支配者層の過酷な収奪によって、窮迫したこれら浮浪人、海民らが、やがて海賊活動に身を投じてゆくのはごく自然な成行きであった。周囲二〇余キロ程の孤島ながら、豊後水道―豊予海峡(そこは、豊後・日向などの諸国に相対し、官物の京送をはじめ古くから物的人的往来の頻繁な重要航路であった)に近接し、したがって海賊活動のうえからも絶好の拠点であった日振島に集結した二五〇〇余名の実態は、多くそのような人々によって構成されていたものであろう。逆に紀淑人が農業手段を給与してその土着化をはかった政策が海賊対策のうえで一定の効を奏したのも、南予地域の民衆の多くがそのような経済的、社会的諸条件のもとに置かれていたためであるともいえる。

「南海賊徒首」藤原純友

さてこの承平六年六月記事冒頭の「南海賊徒首」藤原純友という記載に従って、これらの海賊活動に純友はすでに首領として関与しており、その配下の魁帥、賊徒らの大量帰降はその活動の一時的挫折であるとみるのが従来の通説である。しかし純友の乱全体の過程を史料的に冷静に跡付けてみると、やはりこの『日本紀略』の「南海賊徒首」藤原純友という記述の信憑性を疑問視する立場が支持されるべきであろう。

まず後の天慶二年(九三九)一二月二一日に進上された伊予国解状(本朝世紀)に「前掾藤純友去る承平六年海賊を追捕すべきの由、宣旨を蒙る」とあるように、純友はこの時海賊追捕の宣旨を受けてもいるが、これを海賊首領純友への懐柔策とする一般的見方は不自然である。紀淑人が伊予守に着任したのは承平六年五月であるといわれるが(古今和歌集目録)、それ以前から追捕南海道使として海賊追討の事にあたっていた。しかし淑人は各国国司や左衛門権佐など中央武官を歴任していたものの、この時点ではすでに七〇歳前後の高齢に達していたものと推定されている。したがって海賊鎮圧の直接的軍事指揮は、この時伊予掾としてすでに伊予に下向していた純友がこれを担当し、淑人を補佐したのであり、六月の純友への海賊追捕の宣旨発給は、その功績によって淑人が推挙したためのものとする説の方がより妥当性を有していよう。伊予国解にいう「前掾藤原純友」とは、あくまで解文が進上された天慶二年一二月の段階では純友が伊予掾の任を終えていたということを意味する。

純友の乱を研究する場合の主要史料は『日本紀略』、『扶桑略記』および同書に引用された「純友追討記」、『本朝世紀』、『貞信公記』、『師守記』などであるが、後世の編纂物が中心で、記述に承平・天慶年間の海賊活動をすべて賊徒純友の所業に関連づけ、一括しようとする編者の史観が、色濃く投影されている危険性はきわめて高い。藤原純友の乱研究の困難さもそこにあるが、たとえば今問題としている『日本紀略』も平安末期に成立したといわれる編年体史書であって、乱後少なくとも一世紀以上を経過しており、「南海賊徒首」藤原純友という説明的な一節もそのような観点から処理されるべきではなかろうか。

なお同様の事実を載せる『扶桑略記』(平安末期成立)の同月の条の冒頭には、「南海道の賊船千餘艘海上に浮き、官物を強取して人命を殺害す」とあるのみで、「南海賊徒首」藤原純友といった表現はみられない。また後述するように摂政藤原忠平の日記で、最も信頼性の高い同時代史料である『貞信公記』の記事をたどっても、純友を賊徒の首領とみなしている痕跡はその後もしばらくあらわれてこない。結局この承平六年に至るまでの海賊活動は、日振島を拠点に南予地域を中心とする、魁帥小野氏彦ら土着受領出身の豪族層に率いられた海賊の小集団によるものであり、純友がこれに統率者として関与していたとは思われず、後の純友の乱とは峻別されるべきものであろう。『日本紀略』で彼らを「前の海賊」と号したと伝えているのも、そのような意味合いで解することができるのではなかろうか。したがって純友と日振島の関連を直接史料的に確認することもできないのである。しかし反面、この時の海賊活動に軍事担当者としてその追捕にあたり、一定の功績を残した純友が、おそらくはこれを契機に南予地域、さらには海賊を構成する階層との接触、結合を深めていったであろうことは、容易に推測されるところである。

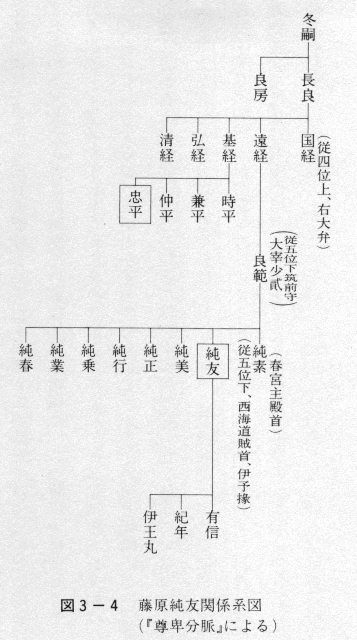

純友の出自と営田

『尊卑分脈』によると純友は藤原氏北家の出自であり、冬嗣の子で摂政良房の兄の権中納言長良の曽孫にあたる。長良の男子のうち三男基経は良房の養嗣となってその跡を継ぎ、やがて周知のように関白に至り、その子時平、忠平と続く後裔は摂関家として藤原氏本流を形成する。いっぽう基経の長兄国経は従四位上右大弁という中級官人としての地位にとどまったが、次兄遠経も同様で、その子良範になると従五位下筑前守、大宰少貳とみえており、典型的な受領貴族となっている。良範の三男純友もその当初からほぼ父と同様の途を歩むべく条件づけられていたともいえる。

なおこれとは別に、『系図纂要』藤原氏二〇、有馬氏系図に純友の傍注として「実は伊与前司高橋友久の男なり」とあることを根拠に、純友は本来伊予の富豪層の出自であり、後に藤原良範の養子となったのだとする説もある。しかしこの系図は、その成立自体が近世初頭ころとみなされて信憑性に乏しく、簡単には首肯し難い見解と考えられている。

純友の伊予掾補任時期については、喜多郡の不動穀が襲撃された承和四年(九三四)末ころかと推測されているが、具体的には不明である。ともかく遅くとも承平六年前半以前には紀淑人の伊予守就任にやや先行して伊予国に下向し、天慶二年末以前にその任を終えて、そのまま土着した。さきに純友が、掾在任中追捕担当者として承平年間の海賊活動鎮圧に関与したのを契機に、その後南予地域および海賊との結合を深めたであろうことを推測したが、南予地方との関わりは単に当地方の海賊を媒介としたもののみではない。豊後前司中井王をその典型として、九世紀以降秩満解任(任期終了)後の土着受領が営田、私出挙活動を通して積極的に財富を形成していったように(本章第一節)、純友の場合も単なる海賊首領としてではなく、南予地域に勢力を有する私営田活動の主体としての側面を評価する視点も存在する。たとえば純友を捕縛し斬った伊予国警固使橘遠保に、乱後恩賞として賜与されたという宇和荘は(吾妻鏡)、元来純友自身の所有していた営田でなかったかとの推測も行われている。

出奔

さて史料上純友の動きが明確になるのは、天慶二年(九三九)末に至ってである。すなわち先掲した同年一二月二一日進上の伊予国解によると、「前掾純友は去る承平六年海賊追捕の宣旨を蒙ったが、近頃驚くべき事態になった。純友が随兵を率いて巨海に出ようとし、ために部内は騒然とし人民は大いに驚いているのである。国守紀淑人はこれを制止しようとしたが、純友は承引しなかった。早く純友を都に召喚されれば、国郡の騒動も鎮まるであろう」というのである(本朝世紀)。ただ『貞信公記』には同月一七日の条に「伊予国申す。純友船に乗り海上に出んと欲す。早く召上げられん云々」とみえ、実際には四日前にすでに純友出奔の報は中央に届いており、この二一日に至って摂津・丹波・但馬・播磨・備前・備中・備後の七国に純友召喚の官符が発せられたのである。藤原明方・彦真・安生らがその使者であった。

ところがその五日後の二六日、備前介藤原子高が摂津国で純友兵士のため虜となったという報が藤原忠平のもとに届いた(貞信公記)。より具体的には襲撃されたのは摂津国菟原郡にある須岐駅(藁屋駅であったともいう)付近であり、この時同道していた子高の子は殺害され、また播磨介嶋田惟幹も子高と共に虜掠されたという(日本紀略・本朝世紀)。したがって純友の伊予国出奔が時期的にみてもこの事件に密接に連動していたことは疑いない。

従来はこの事件を以て藤原純友の乱への本格的突入と評価されて来たのであり、事実『本朝世紀』のようにこの事件について、純友が「平将門と謀を合わせて心を通じ此事を行うに似たり」と明確に朝廷への反乱として捉える史料もある。しかしこれを純友による意識的な国家への反逆行為とするにはいくつかの矛盾点もまた指摘されている。

まず伊予国解の文意による限り、純友出奔の動機は、それに付随する部内人民の騒擾ともども中央政府の純友召喚によって、解決されるべき性格のものであったことは疑いない。おそらく紀淑人は純友の目ざす所が藤原子高、嶋田惟幹ら国司であるということも、その間に出来した問題の内容も熟知していたのであろう。だからこそ淑人は、不成功には終わったものの、純友が直接行動に訴えようとしたのを阻止すべく説得を試みた。また朝廷は淑人の要請に基づき、純友を含む関係者の召喚を決定した。その官符の宛てられた七国には前記の通り備前・播磨両国ともに含まれている。子高・惟幹らはそのための上京途次であったのだろう。

このような中央召喚による事態の平穏な収拾策は、純友兵士らの武力行為により失敗したが、後に記すようにその後も中央政府が純友自身をそれによって賊徒の首とみなし、これを追究した形跡はなく、翌年正月には純友への五位昇叙のことすらが議せられている(貞信公記)。これらを皆東国における将門の乱の激化を配慮しての純友懐柔策ということのみで解釈するのは困難である。結局政府首脳は天慶二年末の純友の兵士らによる国司襲撃を、いかなる意味でも国家への反逆行為とはみなしていなかったとせざるを得ないし、逆に純友の側にもそのような意図があったとは考え難いのである。

純友の兵士たち

さてそれでは肝心の、この事件の原因がどこに存在したのかという点になると明確には断定し難い。『純友追討記』では純友が「遙かに将門謀反の由を聞き、亦乱逆を企て漸く上道せんと擬す。此比、東西二京連夜放火あり。これに依りて男は夜を屋上に送り、女は水を庭中に運ぶ。純友士卒こもごも京洛し致す所なり。是に於て備前介藤原子高、其事を風聞し、其旨を奏せんがため天慶二年一二月下旬妻子を相具して陸より上道す。純友これを聞き、子高を害せんがため郎侗文元らをして」これを追及、襲撃せしめたのだと説明する。海賊活動が與等(淀)、山崎などの津からさらに都に及び、放火などが頻発していたという一般的情況はありうるにしても、この事件の説明としてはその趣旨があまりにも純友を反乱の首謀者とする基調に貫かれており、また内容的にも説得性に乏しく信を置き難いと思われる。

これについて、純友と子高らとの間の直接的利害対立もさることながら、むしろ純友配下の兵士と国司との対立こそが主な要因で、純友がこれに介入するという形で発生した事件ではなかったかとする見解がある。

純友が後に魁首として率いた海賊集団は、史料上では「純友兵士」「純友士卒」などと総称されているが、これを構成する各小集団はそれぞれ「純友次将」「郎党」などと呼ばれた統率者によって組織されていた。そのうち史料的に確認できる部分より類推すれば、彼らの出自はいずれも畿内から九州東部にかけての瀬戸内海沿岸の各地域に本拠を持つ、前司浪人などと呼ばれる土着貴族、ないしその後裔が豪族化したもの(いわゆる富豪層)であったと思われ、純友自身や「前海賊」の魁帥と呼ばれた人々と同じ階層に属していた。たとえば天慶三年(九四〇)九月捕捉、進上された紀文度は讃岐国を、翌年一月伊予国で斬首された前山城掾で海賊中の暴悪の者といわれた藤原三辰や、同じころ讃岐介藤原国風の下に投降した藤原恒利も畿内ないし讃岐国など瀬戸内東部を、それぞれ本拠としていた可能性が強いといわれる。また純友の乱終焉後の天慶四年(九四一)八月、日向国を襲って藤原貞包に捕われた次将佐伯是基は、その姓から推測されるように豊後国海部郡佐伯院の豪族で、翌月同地を急襲し追捕使次官源経基に敗北した桑原生行はその党類であったとみられている(本朝世紀)。さらに同年九月、純友の有力な部将であった藤原文元と弟の文用、三善文公らは備前国桑浜にわずかな従兵ともども上陸したが、数日後播磨国赤穂郡石窟山での合戦で文公が死亡、文元・文用も逃亡して翌月一八日但馬国朝来郡の蔭孫賀茂貞行を頼ったが、そこで射殺されている(同上)。彼らは但馬賊徒とされてはいるが、その逃走経路からすると備前国、特に文公は播磨国などにも一定の勢力、あるいは本拠地を有していた可能性が強い。

このような純友の率いた次将の出身階層ともいうべき富豪浪人層が、九世紀以降しばしば国衙支配への対捍を繰り返していたことは前に記したが(第二章第一節)、天慶二年の純友の兵士による国司襲撃事件も、このような観点から理解することができるのではないかというのである。すなわち襲撃されたのが播磨・備前両国の国司であったということは、前記のこの地を勢力下に置いていた次将藤原文元や三善文公との関連をただちに想起させるし、事実前掲の『純友追討記』の一節によって国司を襲撃した純友の兵士の直接責任者が「郎侗(党)」藤原文元であったことをも確認しうる。おそらく在地では、従来から両者間の深刻な利害対立が伏在していたのであり、これに純友が介入していったとみるのであるが、これがこの事件に関する、現時点ではもっとも無理のない解釈と思われる。それはまさしく平将門が常陸国乱人藤原玄明と国司の対立に関与、やがて国衙襲撃に発展していった過程と類似しているともいえよう。

いっぽう関東ではこの年一一月、将門による国府襲撃が常陸国に始まっており、一二月に入ると下野・上野・武蔵・相模などの諸国に及んで完全にその征圧下に入り、ついに将門は自らを新皇と称し、その下での除目が開始されるに至った。こうして東西における情勢は、ますます危機的様相を深めながら天慶二年は暮れていった。

純友叛す

天慶二年暮の純友による国司襲撃に反乱の意図は認められないものの、しかしこれが瀬戸内海沿岸一帯に蟠居する海賊集団の活動に刺激を与えたのは確実で、明けて翌三年(九四〇)元旦、小野好古が山陽道追捕使に任命されたのも、そのための配慮であろう。好古は一六日に発向するが、その四日後には備中国の急使が海賊船来襲と国衙軍の敗北を伝えた。また二月五日には淡路国兵器庫が襲撃を受けるなど、海賊活動は徐々に国衙機構への大規模な戦闘攻撃の様相を呈し始めた。この間二月三日に、前年一二月二一日純友召喚の官符を持って諸国に派遣された使者の一人藤原明方が伊予国解文と純友の申文を相携えて帰京した。その内容はいずれも伊予国守紀淑人や純友による、国司襲撃・捕縛事件に関しての釈明などであったと推測される。これを了承したかの如く摂政藤原忠平は、一月三〇日における仲平との合議に基づく純友への従五位下昇叙の位記を、使者蜷渕有相に託した(以上貞信公記)。

このような政府側による純友への優遇措置は、単に将門の乱との両面作戦の不利を意識しての懐柔策というにとどまらず、純友が激化する海賊活動の眼となるのを阻止しようとする国家の意図がこめられていたと考えられている。また明方が伊予国解と純友申文を相携えて帰還したことからわかるように、純友の所在地はこの時伊予国であり、使者有相の目的地も同様であったとも指摘されている。加えて小野好古が山陽道追捕使であり、南海道のそれを兼ねていないことから考えても、備中国や淡路国襲撃は純友指揮によるものではなく、山陽道沿岸地域を中心とする別個の海賊集団の所業とみなすのが自然である。

しかしそのなかに、前に記したように天慶二年末の事件などを経てますます純友との連携を深めつつあった、そして後に純友次将と呼ばれるようになった土豪に率いられた海賊集団の参加があったことはほぼ確実である。やがて国家による海賊追捕が強化されるなかで、純友自身がその総帥として活動に主体的に参加してゆく条件もこのころ徐々に醸成されつつあった。

二月二二日、山陽道追捕使小野好古の使者が上京、「純友乗船して浮海、漕上」しつつあることを伝えた。そのため、翌二三日山城国山崎・摂津国川尻・備後国などに警固使が任命され、二五日には右衛門尉藤原慶幸が兵士を率い山崎に向かった。要津の地山崎が瀬戸内海の海賊の活動の舞台の延長となっていたことは、前に記したとおりである。そして二六日、山崎は焼亡した(以上貞信公記)。だがこの事件に純友がどの程度関わっていたかも、実際には不明である。なぜなら三月二日帰京した蜷渕有相は忠平に純友の「悦ぶ状」を報告したが、同日進上された伊予国解文も当然有相のもたらしたものであろうから、明方の場合と同様彼が伊予国から帰還したことも間違いなく、したがって純友がこのころなお伊予国にとどまり続けていた可能性もあるからである。情報にいう純友の海路上京が、実際には山陽道沿岸を中心に活動を続けていた「純友兵士」らによるものであったと考える余地も残されていよう。そして史料上頻出する「純友兵士」の活動とは、統率者としての純友自身の参加はなくとも、その次将たちに率いられた集団による行動をさす場合も多かったのではなかろうか。

ところがこの間事態は大きな転機を迎えていた。二月二五日信濃国急使が、同月一四日における将門誅殺を奏上したことがそれであり、以後朝廷の政治課題は、瀬戸内海の海賊活動の鎮静化へと集約されてゆく。三月四日、追捕南海凶賊使が任命されたが、三か月後の六月一八日にはついに「純友の暴悪の士卒」を山陽道追捕使に追討させることが決定された(以上貞信公記)。純友のもとに結集された海賊勢力が無視し難い規模に膨張しつつあることを推測させると同時に、その純友の士卒が摂政忠平によってはじめて暴悪と認識され、明確に追討の対象とされたことが重要であり、本格的な海賊追捕への第一歩と評価すべきであろう。八月二〇日石清水八幡など一二社に南海凶賊討滅のことを祈った際、次将藤原文元の名があるものの純友の名はみえないことなどからもうかがえるように(師守記)、この段階でもなお純友自身が追捕の対象とはなっていなかった。しかし党類への追捕強化は、その首魁としての純友の危機意識を深め、やがて再度の直接行動に踏み切ることを余儀なくさせていったであろうことは容易に想像される。

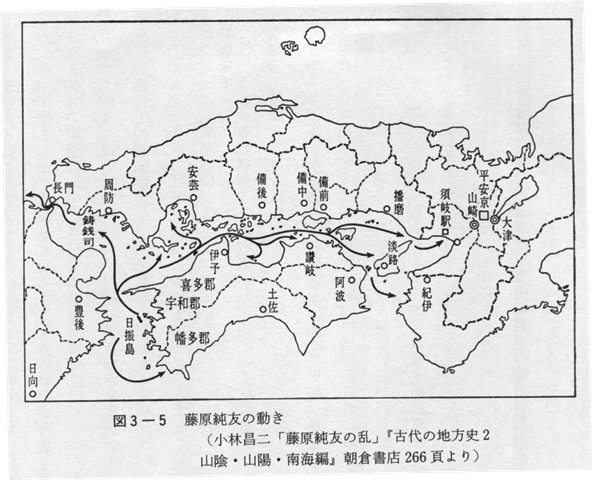

八月二六日の飛駅使は同月一八日、賊船四百余艘が伊予国、次いで讃岐国に襲来し、人民の舎宅、供御人などが焼亡、掠奪せられ、さらに備前国、備後国の舟百余艘が賊のため焼かれたことを報じた(日本紀略・師守記)。特に讃岐国では介藤原国風の率いる軍が敗れ、阿波国へ逃走したとも伝えられるが(純友追討記)、純友が海賊集団の糾合者として直接指揮をとり、軍事行動を展開していったのは、あるいはこの時以降ではなかったかと推測される。これが純友の本拠地伊予国に対する最初の本格的攻撃であり、またこれ以後従来のような時間的間隔を置かず、山陽・南海西海道諸国への襲撃が広範囲、かつ大規模に展開されるのであり、そこに強力な統一的指導者の存在を想定するのが自然だからである。

終結へ

政府はこの事態に対処するため、同月二七日「諸国兵士」を徴発、同時に小野好古を追捕山陽南海両道凶賊使長官、次官に源経基、判官に藤原慶幸、主典に大蔵春実を起用する人事を発表、海賊追討軍の陣容の再整備をはかった(師守記)。だが二九日には紀伊国が「南海の賊の事」を言上(日本紀略)、九月二日讃岐国が「凶賊党類」紀文度を捕縛、進上したものの(師守記)、一〇月二二日に安芸・周防両国の飛駅から、大宰府追捕使在原相安らの兵が海賊に打破された由が伝えられた。ついで一一月七日には周防国鋳銭司が、一二月一九日には土佐国八(幡)多郡がそれぞれ海賊のため焼失した(日本紀略)。

このような情勢の中で翌天慶四年(九四一)正月一五日、公卿らは朱雀天皇の御前に召され「純友の事」を定めたが(北山抄)、これこそ純友追討の最終決定であったとみられている。その六日後伊予国では純友党類前山城掾藤原三辰の首を進め(師守記)、また翌月九日には兵庫允宮地忠用、藤原恒利らが讃岐国から伊予国にむかい純友軍を撃破するなど(日本紀略)、伊予国をめぐって純友らへの追究はにわかに厳しさを増し始めた。藤原恒利はもと純友次将であったが、その陣を脱出して讃岐介藤原国風のもとに投降し、「賊徒の宿所隠家ならびに海陸両道の通塞」を熟知していたため、純友追討軍の案内役となっていたという(純友追討記)。こうして一味党類の捕縛、離反、本拠地伊予国での敗北などにより窮地に追い込まれるに至った純友は海上に逃れ、大宰府攻撃を最後の突破口と定めた。

小野好古より「賊徒大宰府内を虜掠す」との報が都に届いたのは五月一九日のことである(日本紀略)。『純友追討記』はこれについて「所儲の軍士、壁(水城のことか)を出て防戦するも、賊のため敗る。時に賊大宰府累代の財物を奪取し放火、府を焼きおわんぬ」と記している。嘉保元年(一〇九四)の筑前国観世音寺資財帳案(観世音寺古文書)によると、宝蔵所蔵の鏡四面・大刀・小刀・梓弓・箭・練金・水銀などが「天慶四年賊のため掠取せらる」とある。また近年の大宰府政庁跡の調査発掘結果によれば、中門(第一次調査、昭和四三年)や後殿(第二六次調査、昭和四八年)跡の、現在の地表にみえる礎石の下層にある第Ⅱ期(奈良~平安時代初期の建物)遺溝面全域に大量の焼土が堆積しており、またこの焼土層から平安中期のものとみられる土師器などを伴出していることなどから、これは純友の襲撃時における火災によるものと推定されており、いずれも『純友追討記』の記述を裏付けている。

小野好古の報に接した朝廷は、同日さきに征東大将軍として将門追討のことにあたった参議藤原忠文を再度征西大将軍に任じて新たな体制を整えた(日本紀略)。しかし、この時組織された追討軍が現地に向かうよりさきに、五月二〇日にすでに好古が陸路より、慶幸・春実らが海路より筑前博多津に迫り、ここに待機し一挙に起死回生を賭けた純友軍と衝突、海陸での激しい戦闘の後これを破っていた。この時捕獲された賊船は八百余艘、死傷者は数百名を数えたという(本朝世紀・純友追討記)。この後純友軍の生き残った兵士たちは各地に離散していったが、純友自身は再度伊予国へ逃げ帰った。

しかし六月二〇日伊予国警固使橘遠保によって捕えられ、息子重太丸ともども斬殺された(本朝世紀、なお純友追討記は獄中死とする。また『尊卑分脈』には、純友の子として重太丸の名はみえていない)。その終焉の地については、今もなお、県内各地に多くの伝承地が残されている。

純友最期のことが都に伝えられたのは同月二九日であり、七月七日にはその首も届けられ(本朝世紀)、翌日好古が凱戦した(日本紀略)。その後八月から一〇月にかけて純友の次将たちが各地で相次ぎ追捕されたことは前記のとおりであるが、これをまって山陽・南海両道の警固使・追捕使も一〇月二三日停廃された(本朝世紀)。

こうして純友、将門らによる約七年間に及ぶ承平・天慶の大乱は終わりを告げ、また瀬戸内海も約一世紀にわたった海賊跳梁による混乱から、徐々に平静を取り戻していった。『日本紀略』の編者は天慶四年一一月条末尾に、「今月以後、天下安寧にして海内清平なり」と記している。

純友の乱と伊予

以上藤原純友の乱の経過について述べてきたが、最後にこれを追討した軍事力の主体についても簡単にのべ、あわせてこの乱が、その後の伊予地域の歴史的展開に占めた意義についてもふれておこう。

まず乱鎮圧に指導的役割を果たした武者のうちの多くが、東国での将門の乱征圧の功労者で、これがそのまま転用されていることが注目されている。すなわち追捕山陽南海両道凶賊使次官であった源経基は、武蔵介時代将門の反乱行為を都に訴え、後に征討副将軍に任命された人物であるし、伊予国警固使であった橘遠保は将門の乱平定のため任命された東国の掾のうちの一人であった。また博多津での戦闘の直前、征西将軍となった藤原忠文はもと征東将軍でもあり、彼は出発前右近馬場で「滝口中戸諸家并貞盛朝臣兵士」や「近江・美濃・伊勢等兵士」を閲兵している。平貞盛以下これら将門の乱平定に動員された兵士たちは、戦局如何によっては海賊鎮圧にも転用される予定であったとみられている。彼らの多くはやはり土着受領(前司浪人)であり、その点では純友やその次将らの出身階層と何ら変わるところはない。しかし彼らは讃岐介藤原国風らも含めて、この前後戦功によって中央の官職を獲得、位階も四位、五位に上昇し、いわゆる「中央軍事貴族」とでも呼べる家柄を形成していったといわれる。たとえば橘遠保は純友追討の恩賞として宇和荘を得たといわれ、五位美濃介として中央貴族の列に加わり、天慶七年(九四四)二月に斬殺されている(日本紀略)。

彼らの指揮下に入った一般兵士は、史料上「諸家兵士」とか「諸国兵士」と称されている。前者が公的武力として位置付けられた王臣家の私兵であるのに対し、後者は国単位に動員する兵力で、国衙があらかじめ掌握する国内の特定の武勇の人から成っていたと推測されている。承平四年(九三四)兵庫允在原相安が率いた武蔵兵士、天慶三年(九四〇)阿波国にむけて進発した近江国兵士百名、前記の藤原忠文が閲兵した近江・美濃・伊勢等兵士らは皆「諸国兵士」の例である。

純友の乱時における伊予国の在地の動向は今一つ具体的に明らかにしえないが、天暦二年(九四八)七月「海賊の時の功」によって越智用忠への叙位の事が伊予国より申請されている(貞信公記)。また『予章記』によれば、この時越智好方なる者が純友追討の宣旨を蒙って百余艘の兵船を率いて九州に渡り、これと戦ったとも伝えられ、好方は越智郡押領使、その子好峰は野間郡押領使に任じられている。『予章記』はその史料的性格から信憑性に問題を含む部分も多々あり、記載の取扱いには慎重さを要するが、やや時代は下るものの『権記』長保四年(一〇〇二)三月一二日の条などにも越智為保が伊予追捕使としてみえており、さきの『貞信公記』の記載をもあわせ考えると、好方の存在は別問題として、純友の乱に際して越智氏がその軍事力で純友追討の戦闘に参加、乱後その功績により押領使・追捕使などの地位を獲得していった動きはほぼ事実とみなしてさしつかえなかろう。純友追討軍を構成する諸国兵士のなかに、伊予国兵士が当然含まれていたであろうが、その動員形態は越智氏のような古代伊予を代表する伝統的豪族層が、その影響下にある一般兵士を組織、これを統率して参加したのではなかったろうか。

藤原純友の反乱と伊予国との関わりをみていく時、特に注目すべき事実の一つは、この越智氏の場合に典型的にみられるように、純友は最終的に伊予国の在地勢力をほとんど組織しえていないという点である。確かに純友との関係が深かった南予地方を中心に土着受領などの富豪層や一般民衆の相当数が純友の兵士として動員されていたであろうことは否定し得ない。だがいっぽう純友が本格的な反乱に蜂起していった後、彼の次将と呼ばれるクラスには、前記のように確実な伊予国出身者は史料上見出し得ないのであり、承平六年帰降した日振島の「前海賊」と呼ばれた人々の名もそこにはない。結局伊予国の在地勢力の主要な部分は、ほとんど国家側にとどまり、越智氏のように伊予国兵士として純友軍に対峙したと考えざるを得ず、そこに純友の限界を考えてみるべきでもあろう。

将門の場合と同様、純友もまた実は当時最大の権門であった藤原忠平の家人であり、伊予国の地域社会における忠平の物的基盤、政治的権威の確立を目ざし、他氏と競合し活動したのではないかという見解が提出されている。国司としての任期終了後の土着もそのためであり、その活動の一環が時には国務妨害としてあらわれるのであり、純友の反乱もこうした背景のもと、在地における反国衙の空気をも結集しつつ急激に、そしてより大規模に発展したものととらえうるのではないかというのである。

確かに純友の乱の経過をたどる時明らかなような、国家側の純友へのきわめて慎重な対応もこれによってある程度理解され、今後継承さるべき視点であると思われる。しかしその場合逆に、この忠平政権のもとで藤原北家本流による安定的権力が確立され、「王朝国家体制」という国衙権力の再強化を基軸に据えた新しい政治体制へ移行する時、純友のような存在はもはやその使命を終えた鎮圧の対象以外の何者でもなくなるのである。

このような動向のもとで、越智氏のような伝統的在地勢力はその兵力を以て国衙軍に参加して純友の乱に相対し、やがてその功により、承平・天慶の乱後常置され始めるといわれ、検非違使とともに国衙三使などと通称される追捕使や押領使に任命されることによって、国衙機構に進出していく。そしてその軍事警察力を担当して中世地方武士団形成への一歩を築き、いっぽうでは次々に在庁官人として国衙在庁に確固とした地歩を占めてもいった(本章第四節)。

このように藤原純友の乱は、「王朝国家体制」下の初期において勃発し、その後伊予国の地域社会においても国衙権力が強化されていくなかで、伝統的在地勢力が本格的に国衙在庁に、軍事的にも政治的にも再編成されてゆく一契機をなしていった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索