データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 弘安の役の動静

東路軍の来襲

文永の役のころ、蒙古は南宋を征討中であった。しかし、弘安二年(一二七九)、南宋は完全に滅び、フビライ汗は日本再征を企てるようになった。そこで、まず南宋人を日本へ遣わし、降伏を勧告したが、時宗の意志は固く、使者を博多で斬った。フビライ汗は、征東行省を設けて日本遠征軍の編成を急がせた。遠征軍の一つは東路軍と称し、元・高麗の連合軍四万、艦船九百艘、今一つは江南軍といい、南宋の降兵一〇万、艦船三千五百艘からなる大規模なものであって、東路軍は高麗の合浦から、江南軍は揚子江の南の寧波から進発して壱岐で合流し、一挙に北九州へ上陸しようという計画であった。

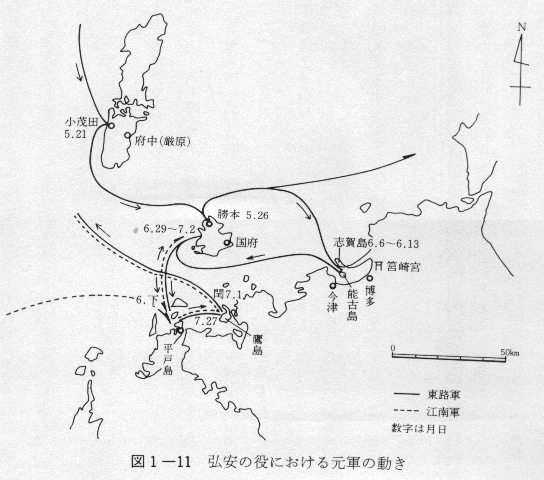

弘安四年(一二八一)五月三日、四万の東路軍は高麗の合浦を出発した。同月二一日、彼らは対馬を襲い、二六日には壱岐へ攻め寄せた。そして、壱岐に逗留して旬日を過ごし、江南軍の到着を待ったが、同軍はいっこうに姿を現さなかった。総司令官のアラカンが急病を患ってアタハイと交替するという異変があって、出発が遅れたためであるが、待ちくたびれた東路軍は、江南軍の到着を待たずに行動に移り、六月六日には博多湾頭に姿を見せて、志賀島の沖で仮泊した。

志賀島の戦いと通有の奮戦

東路軍を迎え撃つことになった日本の武士の志気は旺盛であった。前役の時とちがって、この度は四月ころには異賊の来襲があると予知されていたし、元軍の戦闘法も体験していたので、鎮西奉行の少弐経資・大友頼泰の指揮のもとに軍勢を整え、積極的に攻勢に出た。ことに河野通有は、石塁を背にしてその前に陣を張り、一挙に勝負を決しようとの態度を示した。『予章記』(上蔵院本)は、これについて、「日本の軍勢は、博多・筥崎の上下二十里程に陣を取り、海岸には築地をつき、乱材・逆茂木を打ち掛けたれば、その高きことすこぶる危峯の如し、然るに、通有の陣中は海面に幕一通りうち廻し、後に却って築地をつくり、これすなわち夷賊もし寄せ来たらば、敵御方の軍兵を逃がさじとの用心なり」と記し、さすがの九州の武士たちも通有の豪胆さに驚いて、「河野の後築地」と称したという。

日本軍は、東路軍が志賀島に仮泊した六日の晩から攻撃を開始した。まず、筑後の草野経永が、夜陰にまぎれて二艘の小舟で敵船団に忍び寄り、敵船に乗り移って奮戦し、船に火を放って引きあげた。続いて肥後国の御家人竹崎季長、天草の御家人大矢野兄弟、筑前の御家人秋月種宗らが敵の艦船に乗り移り、竹崎季長が敵将を討ち取った。元軍側ではこれに対抗するため、艦船を鎖でつなぎ合わせ、石弓を乱射して、日本の兵船が近寄れないようにした。

草野経永らの活躍を目のあたりにした通有も大いに奮い立ち、一族郎党とともに夜襲を決行した。『八幡愚童記』は、「伊予国の住人河野六郎通宗(有)、(中略)今その時を得たりと勇みたちて、兵船二艘を以て押し寄せたりしほどに、蒙古が放つ矢に究竟の郎党四五人射伏せられ、たのむところの伯父(通時)さえ手負い伏せて、わが身も石弓に左の肩をつよくうたれ、弓引くべきにも力及ばねば、片手に太刀を抜きもちて、帆柱を切って蒙古の船にさしかけ、思い切ってぞ乗り移り、さんざんに切りまわって、多くの敵の首どもとり、その中の大将軍と覚しき玉冠きたりける者を生捕って、前にしめつけ帰りける」とその状況をくわしく記している。この志賀島の激戦で負傷した通時は船中で歿し、戦力的にも大きな打撃を受けたようである。なお、通有が奮戦した日時について、池内宏は六月六日と七日の間で、まだ関東の武士が戦闘に参加しない前であることを明らかにした (『元寇の新研究』)。また、池内は竹崎季長の『蒙古襲来絵詞』に通有の姿が描かれているのを考証して、季長が、志賀島の戦いに深手をうけた通有を慰問するために訪れたものであろうと説いている。なお、この絵詞には、この時通有は三二才で、祖父が源平合戦で使用したという直垂を着し、この合戦か決着するまでは烏帽子もかぶらないといったと記している。

通有の帰郷と江南軍の敗退

その後、志賀島に上陸した元軍に日本軍は激しい攻撃をかけ、一三日まで昼夜合戦をくり広げた。こうして痛手を受けた元軍は、志賀島から鷹島付近へと退却し、さらに壱岐へと引き返して、江南軍の到着を待った。范文虎に率いられた江南軍が平戸島や五島列島付近に姿を現したのは六月下旬のことで、その一部は壱岐へ向かって東路軍と合流した。それを知った日本側は、鎮西奉行少弐経資の指揮のもとに壱岐へと馳せ向かい、同月二九日から七月二日にかけて、瀬戸浦方面で海陸で攻防戦をくり広げた。

壱岐を離れた元の大船団は再び南下して全軍平戸島沖に集結したが、そのまま一か月近くも海上で過ごした。その間に、負傷した通有は、再起を期して養生のため帰国したが(予章記・築山本河野家譜)、その時期は明らかではない。なお、討ち取った敵兵の首は、久万弥太郎成俊に命じて京都へ送らせ、将軍(惟康親王)の許に届けたという(築山本河野家譜他)。

ところで、長い間海上にあった大船団は、七月二七日、鷹島へ移動してきた。日本側はただちに迎撃に向かい、その夜から翌二八日にかけて激しい合戦がくり返されて、元軍は大きな痛手を蒙った。それでいったん海上に撤退して陣容を建て直していた三〇日の夜半から大風が吹きはじめ、翌閏七月一日には、元の艦隊は大暴風雨の直撃を受けて、艦船はほとんど漂没するという悲惨な結果となった。元兵の多くは溺死し、運よく海岸に漂着した者も、待ち受けていた日本軍に捕えられて殺された。また、鷹島その他の沿岸に残っていた残兵にも攻撃がかけられ、その日のうちに掃討された。洪茶丘らの諸将は、難破をまぬがれた船に乗って本国へ逃げ帰ったが、その結末は、「十に一二を存す」(元史)、「師を失うこと十に七八」(同)、「高麗軍四万のうち生還者一万九千三百九十七名」(高麗史)と記されている。

蒙古襲来の影響

元は日本再征に失敗したが、さらに三征をめざした。弘安五年(一二八二)、フビライ汗は高麗と江南の地に命じて、艦船三千艘を建造させた。しかし元朝の高官の中にも、遠征の不可を唱える者があり、また交趾(現北ベトナム)に出兵する必要もあって、遠征を見送っているうちに、永仁二年(一二九四)、フビライ汗の死とともに、遠征計画は立ち消えになった。日本側でも、元の三征を予想し、いつあるかも知れない敵の来襲に備えて、警備を怠らなかった。幕府は、これまでの戦時体制を維持するためには、幕府の強力な指導力が必要であるとの判断から、その統制力をさらに強めていった。たとえば、弘安四年(一二八一)九月、鎮西奉行大友貞親が、九州各地の武士に旅行を禁じて、警固番役を継続するよう命じ、ついで翌五年(一二八二)博多湾に臨む姪浜に奉行所を設け、同九年(一二八六)本来幕府の支配の及ばない寺社権門領や本所領家一円地の荘官らを幕府の命令で戦場へ動員できる態勢を整え、さらに永仁元年(一二九三)鎮西探題を設けたことなどはその一例である。このような幕府主導の異国警固が数十年にもわたって続いたため、御家人らの精神的、物質的な負担・疲幣はたいへんなものであったろうと推測される。

しかし、このような負担を御家人に強いて、その力を結集するためには、何よりも合戦の論功行賞を行うことが必要であった。しかし、幕府は合戦によって元の土地を手に入れたわけではないので、その措置には苦心している。そこで、戦功の確かな証拠の提出を求め、あるいは手続きを故意に手間どらせた。弘安の役の場合、役後五年を経た弘安九年(一二八六)から恩賞の沙汰をはじめ、徳治二年(一三〇七)にいたるまで、二二年間にわたり、七回に分けて行われた。それも幕府の直轄地をさいて恩賞にあてるとか、欠所地が出た時にそれをあてるというように、その財源を捻出するのに苦労しているが、御家人にとっては、とうてい満足できるような内容のものではなかった。そのため、土地を手放した者でも、二〇年以内ならば、御家人役を勤めているという守護の証明があれば、本領を安堵するという徳政令(永仁の徳政令、一二九七年)を出して急場をしのいだ。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索