データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 村上三家の興亡

三家の領主化

赤松氏討伐で戦功のあった村上備中入道は、正長元年(一四二八)、山名時煕から備後国田島地頭職を与えられた(村上文書因島・一二二一)。また永享六年(一四三四)、幕府が伊予・周防の海賊衆に命じて遣明船の警固にあたらせた時、特に備後の海上警固は、因島家が指名された(満済准后日記)。これは山名氏の推挙によるものであろう。このように、室町時代の同家は当時六分一殿とよばれていた山名氏に密着して、その保護のもとに備後の沿岸地方に勢力を伸ばすいっぽう、山名氏のために水先案内や遣明船警固等につとめていたと考えられる。

その後、嘉吉の乱(一四四一)をきっかけに、河野氏は、本宗家と予州家が対立抗争するようになった。この内戦にあたって、三家は河野教通(本宗家)と手を結んで活動し、宝徳元年(一四四九)、因島家の村上備中守(吉資)は、府中の佐礼城を攻略して、教通から賞された(村上文書因島・一二九八)。ところが、やがて三家は予州家方に転じたため、宝徳三年(一四五一)には、来島城が教通の軍勢に攻撃されるという事件が起きた(小早川家証文・一三〇四)。三家が転じたことを示す史料としては、河野通春の帰国の際の忠節を称讃した細川勝元の奉ずる室町幕府御教書(村上文書因島・一三三五)などがある。

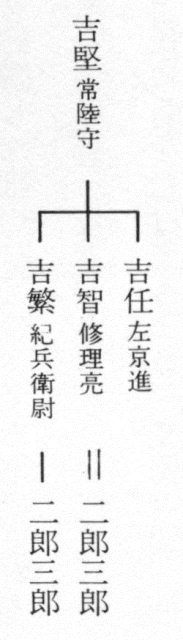

つぎに別の村上氏に目をむけてみよう。文明年間、仙遊寺の寺領のことについて書状を発している村上吉堅や(仙遊寺文書・一五一四)、文明一七年(一四八五)に大山祗神社に田地を寄進している村上吉任がそれである(大山積神社文書・一五二五)。この両者については、大浜八幡神社棟札(大浜八幡神社文書・一六四五)にも、その名が記されている。同棟札によって系譜関係を図示してみるとつぎのようになる。(図表 「系譜関係」 参照)

同神社棟札には、左京進吉任を「当浦地頭二代目」と記している。同家も因島家と同様、単なる警固衆の位置にとどまらず、動乱に乗じて陸上にも積極的に進出し、在地領主へと成長していったあとがうかがわれる。なお、この村上氏については、能島村上氏であるともいわれるが、前掲系譜は、後世の村上武吉家の伝える系譜と一致せず、検討を要する。

小早川氏との抗争

南北朝時代、弓削島荘で強い影響力を持っていた小早川氏は、やがて越智郡大島地頭職を獲得した。康暦元年(一三七九)一〇月、足利義満は小早川宗平(小泉氏を名乗る)に勲功の賞として大島地頭職を預け(小早川家証文・一〇一三)、その旨を河野通堯(通直)にも通報した。大島は平安時代には京都醍醐寺領大島荘のあったところである。ところが、その周辺の地に村上・今岡氏といった警固衆の勢力が伸張し、しかも彼らが陸上への進出にも意欲を燃やすようになると、小早川氏との間に、さまざまな摩擦やあつれきが生じた。応永七年(一四〇〇)には、大島は今岡宮内以下の伊予の海賊衆に侵犯されるので、地頭の小早川本英は、その旨を幕府に訴えている。その結果、義満は河野通之に御教書を与え、非違のないよう指示している(小早川家証文・一一二八)。

その後、上島方面で新興勢力村上氏がしだいに台頭してきて、前述のように応永二七年(一四二〇)、村上右衛門尉が弓削島荘の所務職を請け負ったが、約束の年貢塩は、東寺へほとんど納めなかったようである。また、康正三年(一四五五)、右衛門尉の子治部進から東寺地蔵堂の永尊上人に宛てた書状(東寺百合文書・一三四〇)によると、実際に弓削島荘を支配しているのは安芸国の小早川小泉氏と讃岐白方の山路氏、能島の両村(能島・来島の両村上か)の四人であると書いている。いっぽう、この書状がもとで東寺から年貢を催促されることになった能島家の村上図書助は、寛正四年(一四六三)、備前公御房なる人物に申状(東寺百合文書・一三四四)を送って言いわけをしたが、そのなかで、去年は生口島の地下衆を退治し、今年は岩城島で籠城した公文や関立一味を全部討ち取ったと記している。このようにして、寛正年間頃を境にして弓削・因島・生口島方面から小早川氏の勢力が次第に後退して、三家、特に因島村上家がそれにとって替わっていったようである。

一方、越智大島の小早川一族は、その後も地頭職として支配力を持ち続けた。しかし、やがて延徳四年(一四九二)、将軍足利義材が小早川又靏丸に与えた大島四分一地頭職の安堵御教書を最後に(小早川家文書・一五四六)、同氏は大島からの消息を絶った。能島村上家を主力とする三家が、同島を完全に制覇するのは、それ以後のことである。

大内氏への傾倒

応仁元年(一四六七)、中央では細川勝元と山名宗全がたがいに覇権を争い、世は応仁の大乱となった。

このころ、伊予では、予州家の河野通春が細川氏から攻撃を受けており、その通春を防州の大内氏がひそかに援けていた。こうした関係で、通春は西軍の山名氏の側に立ち、予州家の傘下にあった三家も、通春と行動をともにした。ことに山名氏に臣従の礼をとっていたのではないかとも思われる因島家は、同氏に従って積極的に活動したようで、山名政豊から感状を与えられている(村上文書因島・一五六四)。また、三家はこの乱をきっかけに、山名方であり、かつ通春の支援者でもあった大内氏にしだいに接近していった(村上文書因島・一五五六)。このころは、三家の海外進出が最も盛んな時期であったので、三家にとって、大内氏と結びつくことは、対外貿易そのほかの面でも有利であったものと思われる。そして、大乱が終わって、山名氏の前途にかげりが見えてくると、彼らは次第に山名氏から離れていった。

その後、明応九年(一五〇〇)、跡目相続をめぐって将軍家に内紛が起こり、足利義尹は相続争いに敗れて、周防の大内義興を頼った。この時、能島家は大内氏の要請で、義尹を奉じて周防に赴き、彼を無事に大内氏の許へ送り届けたという(予陽河野家譜・萩藩閥閲録村上図書系譜)。やがて永正五年(一五〇八)、大内義興は義尹を奉じて山口を発し、諸国の軍勢を募りながら上洛を開始したが、この時の海上警固にも、三家の海上勢力が有効に発揮された(村上文書因島・一五九七)。そして、その功によって、能島家は細川高国から讃岐国塩飽島の代官職を与えられた(村上文書屋代島・一六六三)。

こうして六月四日、義尹は大内・細川の諸将とともに入洛し、七月朔日には将軍職に復帰して、義興を管領代に任命した。しかし、この政変を機に、これまで対立関係にあった大内・細川両氏が和睦したことは、河野氏の対外政策に大きな影響を与えることになった。すなわち、河野氏の領国では、このころ本宗家の支配権がほぼ確立し、九州の大友氏との連携をしだいに強めていくようになった(熊谷家文書・一六六五)。そしてまた、三家も予州家を離れて、本宗家に属するようになった。三家が本宗家に帰陣したのは永正九年(一五一二)のことといわれているが、明らかではない。ただ『高野山上蔵院過去帳』などによると、本宗家の当主河野通宣が、永正一六年(一五一九)七月に野間郡来島城で病没しているので、それ以前のことには違いない。

ところで、このころ、出雲国を本拠地とする尼子氏の台頭がめざましく、やがてその勢力が安芸・備後両国の沿岸にまで達するようになってくると、村上諸家のなかにも、尼子氏に同調しようとする動きが出てくるようになったという。そして、大永二年(一五二二)七月、尼子経久麾下のものと思われる安芸の軍勢が大三島に来襲した。大祝氏からの急報によって、河野氏は来島・正岡・今岡氏等の諸勢を救援にさし向け、一か月におよぶ攻防戦ののち、これを撃退した(予陽河野家譜)。その後、両者は和睦し、親交関係をもつようになったものとみられる。このような河野氏の対外政策に不満があったのか、翌三年(一五二三)、大内氏に近いとみられる府中鷹取山城主正岡紀伊守が、兵備を整えて河野氏に反抗した。そこで、河野通直は重見・村上(来島)の両将に命じて、その討伐にあたらせた。

ついで、享禄三年(一五三〇)、重見通種が府中石井山城に拠って反抗した。しかし、これも村上通康の攻撃を受けて城を追われ、大内氏を頼って、周防国へ逃亡したという。これらの事件は、来島家の村上通康の活躍によって、いずれも大事に至らなかった。これらのことから湯築館の河野通直弾正少弼は、この通康を信頼し、嫡女に破格の化粧田を添えて、通康の許へ嫁がせたと伝えられる(予陽河野家譜)。

天文のころ

大内氏は、長い間友好関係を保ってきた河野氏が大友氏や尼子氏と結んで利敵行為をとるようになったことに大きな怒りを感じ、河野氏、とりわけ村上三家に対して、懲罰を与えようと決心した。そこで、天文九年(一五四〇)七月、大内氏は白井房胤に命じて忽那島(中島)を攻撃させた(白井文書成簣堂文庫・一七〇六)。これは、忽那氏を攻撃目標としたとも考えられるが、当時、すでに忽那諸島で村上氏や今岡氏が大きな勢力をもっていたことからみて(吉木二神文書・一五七七他)、同諸島の村上氏に対して攻撃をかけたと考えられる。いずれにせよ、この時は小ぜり合いで収まった。

しかし、翌一〇年(一五四一)正月、能島家の兵船二〇~三〇艘が、尼子詮久の招きに応じて厳島へ出動し、厳島神社の社前で大内氏の将黒河隆尚の率いる船団と戦ったことで(野坂文書・一七一七)、大内氏は積極的に伊予攻めを考えるようになった。こうして、同年四月、大内氏は中島の梅子城を攻撃し、さらに六月から七月にかけて、白井房胤・小原隆言の二将に率いられた大内氏の軍勢は、いっせいに伊予上島に侵攻し、大三島・甘崎・岡村・能島・因島重井などの伊予の水軍の拠点を強襲した(白井文書岩瀬文庫・一七一三)。また、同年一〇月にも、ふたたび大三島を攻撃した。

これら一連の大内勢の攻勢に伊予の水軍がどのように対処したかさだかではない。しかし、翌一一年(一五四二)になると、両者の関係はかなり改善されたようで、同年四月、大内氏の前進基地となっていた中島の棚林城が攻撃された時、村上掃部介(能島家か)の救援を受けたこと(萩藩閥閲録・一七二〇)、天文一三年、同氏は因島家に備後国鞆ノ津に領地を与えたこと(村上文書因島・一七四一)、また同じ年に大山祇神社に神馬等を奉納したこと(大山積神社文書・一七四四)などによって、その変化を知ることができる。

また、伝えられるところによると、このころ能島家は本家と分家(中途家)が、激しく対立・抗争していたといわれる。そして、本家は大内氏と和睦したが、中途家はなおも同氏への敵意をあらわにして挑発してくるので、大内氏は村上右衛門大夫(来島家か)に調停を依頼した(村上謙之丞氏所蔵文書・一七六八)。しかし、その効果がなかったのか、天文一五年(一五四六)の二月と八月、さらにその翌年の五月と三度にわたって、同氏の警固衆は中途城など中途家の拠点を攻撃した(白井文書成簣堂文庫・一七五二)。

いっぽう、三家の主筋にあたる河野氏でも、このころ、河野通直弾正少弼の家督相続をめぐって、来島村上氏をまきこんで一波乱があったが、これについてはすでに述べたとおりである(本章第一節参照)。

毛利氏との提携

天文一九年(一五五〇)、大内氏はその家臣陶晴賢の反逆によって滅亡した。このころ、大内氏や陶氏と能島家の関係は、相当険悪だったようである。『武家万代三島海賊日記』の物語るところによると、陶氏は翌二〇年冬、将軍家に納める進上米を回船三〇艘に積んで東行させた時、その警固衆は、上ノ関(山口県熊毛郡)で停船を命ずる能島の関衆を鉄砲で威嚇射撃して関所破りをした。この報を受けて、能島の村上武吉は大いに怒り、直ちに出動して、蒲刈瀬戸で陶氏の船団を殲滅して、進上米も没収してしまったという。安芸国厳島や周防国上ノ関での関銭徴集権は、能島家が軍功によって、大内義隆から与えられていたものであった。しかし、両者が対立したことや、堺の商人などが、迷惑であると陶氏に訴えたこともあって、この事件後ほどなく、この権利は陶氏に没収されてしまった(大願寺文書・一七七〇)。

そして弘治元年(一五五五)、陶・毛利両氏は、厳島で正面から対決することになった。この時、兵力の差もさることながら、陶氏の強力な制海権に対抗するため、毛利元就は小早川隆景に命じて、三家の誘引をはかった。そこで、隆景の家臣乃美宗勝は、河野氏の重臣であり、三家の中でも信望の篤い村上通康と接触し、彼を通して河野氏や能島・因島の説得にあたったようである。そして、因島家に対しては、備後国向島を与えることを約束し(村上文書因島・一七九五)、能島・来島両家に対しては、勝利の暁には屋代島(周防大島)を進呈しようという条件を示して勧誘したらしい。いっぽう、陶氏の方も、能島家に和平を働きかけて(村上文書屋代島・一七六九)、毛利氏の動きを牽制したようであるが、くわしいことはわからない。

ところで、いよいよ陶氏の大軍が厳島に上陸して、毛利氏の拠点宮ノ城を包囲攻撃するようになっても、毛利氏の頼みとする三家はなかなか態度を明らかにせず(小早川家文書・一八〇〇)、その兵船三百余艘が到着したのは、決戦直前のことであるという。その夜、毛利勢は霧雨をついて厳島へ渡海し、翌朝、海陸より陶勢を攻撃した。不意をうたれた陶勢は、戦線が混乱して敗走を重ね、晴賢は山中へはいって自刃した。毛利氏は、この一戦によって、中国の覇者としての基盤を確立したが、同氏は、この時の三家、ことに来島家の働きに好感を持ったようである。後年、河野氏が土佐勢の侵攻によって困難な状況におちいり、毛利氏に救援を求めた時、元就は、「今自分たちの首がつながっているのは、来島のおかげである」と快諾して(毛利家文書・一八九九)、大軍を伊予へ差し向けている。なお、近年厳島合戦時における来島氏の行動について不参加説が出されているが、このような戦後の事情を考えると、やはり参加したと考える方が妥当ではないだろうか。

その後、この一戦をきっかけに、三家は毛利氏に接近し、同氏が九州の大友氏と対陣するようになると、三家の兵船は同氏の陣列に加わって、門司表の合戦などで功名をあげた(大友家文書録・一八四二他)。しかし、それらは三家側にとっては、あくまでも警固働きであって、主君の命令による参陣という観念はなかったようである。

三家の内戦

河野氏や三家のまとめ役としてすぐれた手腕をふるい、また毛利氏の信頼も厚かった来島家の村上通康は、永禄一〇年(一五六七)に病没し(乃美文書正写・一九九八)、その跡を牛松(通昌、後に通総)が継いだ。また、翌一一年(一五六八)、病弱で嗣子のなかった湯築城主河野通宣が引退して、その家督は野間郡の池原通吉の嫡男牛福丸が相続し、兵部大輔伊予守通直と称した。しかし、通直はまだ幼少であるので、父の通吉が河野氏の政務を担当することになった。通吉は河野教通の孫にあたり、その妻も村上通康と同じく弾正少弼通直の女であったから、池原氏といえば、河野一族のなかで名門として知られていた。この池原氏は、『河野分限録』などによると、来島家の御旗下組衆の一人に数えられているが、この点については、今後の研究にまたねばならない。いずれにせよ、このころから来島家の不穏な行動、河野氏離れをめざす動きが見られるようになってきた。

永禄一二年(一五六九)、毛利氏は豊前から筑紫に兵を進めて、大友氏と対陣した。すると、尼子氏が背後から攻めかかったので、腹背に敵を受けた毛利氏は非常な苦境に立たされた。この時、毛利氏の要請で豊前に向かっていた能島家の船団が、上ノ関で停船したまま動かず、そのため、先着していた来島家の軍勢は苦戦した。この能島の日和見的態度に毛利氏や来島家は大いに怒り、両者は数度にわたって激しい攻防戦を展開したが、翌一三年九月、和平が成立した(毛利家文書・二一○二)。

来島家は、能島家と戦ういっぽう、河野氏に対しても反抗の姿勢を示した。このころ、同家は越智郡日吉郷の海会寺領を横領したが、ここは将軍の側近梅仙軒霊超の知行地で、すでに前将軍義輝のころから公用銭の未納が続いていた紛争中の土地であった。そこで、将軍やその側近から河野牛福に対して、牛松の乱暴を停止させるよう求めてきたので(河野文書臼杵稲葉・二一三九)、牛福は牛松に乱暴をやめるよう命じた。しかし、牛松はそれを無視したため、彼と親交のあった二神修理進に対し、領地の新給を条件に来島と絶縁するよう迫り(二神文書・二一○六)、同家を屈服させようとした。両者が和睦したのは、翌年の元亀二年(一五七一)のことである。

ところで、毛利氏や来島家と和解したはずの能島家は、その後の処置に不満があったのか、大友氏と結んで再び毛利氏に敵対するようになった。そのため、同二年三月に毛利勢の攻撃を受け、また同年七月、塩飽衆(讃岐国)が能島要害に兵糧を送っているところを沼田衆(安芸)や来島・因島衆に襲われるというような事態も発生した(萩藩閥閲録・二一一六)。この毛利・能島間の抗争も、同年八月ころに和平が成立したが、直接最前線で対陣した能島・来島両家間のしこりはなかなか解けず、対立が続いていたらしい。それをみて、九州の大友氏が両者の和睦の斡旋に乗り出し(村上文書屋代島・二〇九八)、翌三年(一五七二)三月に和平が成立した。

石山兵糧搬入戦

天正三年(一五七五)、織田信長に追われた足利義昭が、失意のうちに堺(和泉国)を船出して備後の鞆ノ津に至って毛利氏に救いを求め、同氏がそれを受け入れたので、織田・毛利両氏の対決は避けられないことになった。そして、毛利氏は因島家に要請して、同津に滞留していた義昭主従の警固にあたらせた(村上文書因島・二一七八)。

翌四年(一五七六)六月、石山本願寺の顕如上人は、毛利氏に対し、石山への救援を依頼した。そこで、同氏は三家以下の水軍を召集して、輸送船団を編成し、大坂へ差し向けた。七月一五日、織田方の兵船が、木津川口で進路をさえぎったが、毛利勢の逆襲をうけて、全滅にひとしい打撃を受けた(毛利家文書・二一八三)。織田氏は、この敗戦を機に三家に対抗しうる水軍の編成に着手するかたわら、同勢力の切り崩しに意を注ぎ、翌五年には、それまで三家の支配下にあった塩飽衆も、織田方についてしまった(塩飽人名共有文書)。

天正六年(一五七八)一一月、毛利氏はふたたび石山救援作戦を行った。しかし、同氏の水軍は、九鬼嘉隆の率いる六艘の黒船(鉄板張りの軍船)から大筒(大砲)の集中砲火を浴びて敗走し、その目的を遂げることができなかった。

来島の離反

東瀬戸内の制海権を掌握し、石山兵糧搬入戦で勝利を得た織田氏は、毛利氏の勢力分断をねらって、村上三家を毛利氏から切り離そうとした。その結果、来島家が織田氏の招きに応じ、続いて能島・因島両家も、それに同調するようになった。天正七年(一五七九)、来島家は河野氏からの独立をめざして積極的に行動するようになり、その勢力をしだいに広げていった。しかし、それを拒もうとする勢力も根強く残っていた。来島氏は府中霊仙山城の中川氏を攻め滅ぼしたけれども、同じく府中幸門城の正岡氏や、野間郡高仙山城の池原氏の討伐には失敗した(予陽盛衰記)。また、翌八年に、因島家の一族である和気郡葛籠葛城の村上吉高と府中老曽山城の村上監物太郎が、来島家に加担して叛逆を企てているという理由で、河野氏に討伐された(予陽河野家譜)。

天正九年(一五八一)になると、来島家は公然と河野氏に反旗をひるがえすようになり、同年九月、二〇余艘の軍船で風早郡柳原の浜へ押し寄せて、別府宮内少輔らの軍勢と戦っている(予陽河野家譜・二二六四)。このような来島家の行為は、対織田戦に苦しむ毛利氏をいたく刺激したことはいうまでもないが、同年一一月には、織田氏は能島家にも希望の申し立てを求めてくるようになった(村上文書屋代島・二二七二)。そこで、毛利氏は、三家を毛利陣営へ復帰させようと、乃美宗勝を派遣して説得にあたらせた。すると織田氏は浅野弾正頭・戸田民部少輔に命じて、毛利氏の動きを牽制させた。このような両氏の三島誘引政策は、翌年三月まで続いたが、凱歌は毛利氏の側にあがった。

三家のうち、まず毛利氏に屈服したのは因島家で、天正一〇年(一五八二)四月、人質を差し出して同氏への忠誠を誓った(村上文書因島・二二八七)。その領地の多くが毛利氏の勢力圏内にある同家としては、それ以外に生き残る可能性はなかったのかも知れない。続いて能島家も宗勝の説得に応じた。毛利氏は大いに喜び、その決断を讃えた(村上文書屋代島・二二九一)。その結果、能島家から羽柴秀吉に絶縁状が届けられたが、それに対して、秀吉は来島家とのわだかまりを捨て、再考のうえで、織田陣営に復帰するよう呼びかけた(村上文書屋代島・二二九六)。

いっぽう、これまで孤軍奮闘してきた来島家は、毛利・河野両氏の説得にも頑として応じず、徹底抗戦の構えをとった。こうした状況の中で、さまざまな流言が飛びかい、安芸沿岸の諸村では、来島の強兵が攻め寄せてくるという噂におびえた村民が、避難騒ぎを起こすという一幕もあった(萩藩閥閲録・二二八八)。同年五月、毛利氏の要請によって、能島・因島の軍勢が風早郡の難波・正岡両郷へ攻め入って、来島の拠点を攻撃し、さらに進んで野間郡の来島城を襲うとともに、越智郡の大浜浦(現今治市)を焼き払った。また、同月一八日には、能島家の軍勢が大島の来島領(椋名か)を攻撃した(片山二神文書・二四四〇)。こうして来島家が毛利方の攻撃に対抗していた時、六月に本能寺の変が起こった。

織田信長の死によって、織田・毛利両氏の間の合戦は終わったが、それによって来島の村上通総は、窮地に追いこまれることになった。六月二七日、能島・因島の軍勢は大浦ノ砦に激しく襲いかかってこれを攻め落とし(片山二神文書・二四四〇)、それより海陸からいっせいに来島城を攻撃した。通総もついに支えがたく、その夜風雨にまぎれて来島をのがれ、秀吉のもとへ走ったという。なお、大浦ノ砦については、来島の対岸の大浦ノ砦(波方町大浦)に比定する説と、中島の大浦に比定する説とがある。これらの両説については、今後の研究にまちたい。

毛利氏への臣従

天正一〇年六月に、毛利氏と羽柴秀吉との間に和平が成立した。また毛利氏は通総を伊予から追っていたので、領国内の平和と秩序を回復することができた。そこで、論功行賞を行って、将兵の労をねぎらうこととなった。能島家に対しては、周防秋穂荘のうち千石の地(翌年千貫の地を追加)、同国内で千五百石の地、備中笠岡で千貫の地、周防屋代島の来島分と安芸の江田島・能美島そのほかを与えたが(村上文書屋代島・二三六五他)、これはのちの一万石を越える知行地であると思われる。因島家の方は、九月に周防都濃郡戸田のうち三百石の地、同郡湯野のうち百石の地、同玖珂郡伊保荘のうち三百石の地(村上文書因島・二三〇三)を与えたことなどがわかっている。毛利氏に限らず、大名たちの警固衆に対する恩賞(警固料)は、金銭または現物をもってするのが原則である。それは土地を軸とした主従意識や忠誠心の薄い彼らに、うかつに領地を与えることに強い警戒心をもっていたからであると思われる。また、彼らの属する河野氏に対する思慮も働いたことであろう。しかし、来島の離反以後、毛利氏の方針は一変し、能島・因島と緊密な主従関係を結んで、彼らを家臣団のなかに位置づけたことは注目される。

いっぽう、敵中深く取り残された来島一党は、通総が秀吉の保護のもとにあるため、風早郡の恵良山城や鹿島城を拠点に強い勢力をもつ得居通之(通幸とも書く。通総の兄)を中心に結束し、毛利氏に反抗の姿勢を示した(乃美文書正写・二三二七)。毛利氏としては、この際来島の残存勢力を一掃したかったが、羽柴氏との国境交渉は難航をきわめていたので、この問題で秀吉を刺激することを避けたかった。そこで、河野氏にその通総に対する措置を委任したように考えられる。毛利氏は井原小四郎らを加勢に差し向けたが(萩藩閥閲録・二三二九)、河野氏の無力によって見るべき効果はあがらなかった。そのうち、同年一一月ころ、来島衆は中島辺でも活動をはじめたので、能島家がこれを制圧しようとした。河野氏はこれらを慰留するにつとめた(村上文書屋代島・二三五三)。しかし、翌一一年(一五八三)三月に、毛利氏は強硬手段に訴える方針をとり、また河野氏も能島家に対して、今後来島家の挑発行為には報復してよいと指示した(村上文書屋代島・二三七一)。

こうして、河野氏や毛利氏の兵が恵良山城や鹿島城の得居氏を攻撃したが(萩藩閥閲録・二三七三)、反撃を受けて、見るべき戦果があがらなかった。その後も小競合いが続き、結局来島家の強さを立証する結果に終わった。

四国平定戦

伊予を追われて秀吉のもとにあった村上通総は、秀吉から重視されたと伝えられ、いつしか姓も来島と改めた。天正一二年一〇月、四国平定に備えて、秀吉は通総を帰国させるため、毛利氏の意向を打診した。しかし、毛利氏の来島家に対する敵意は、はなはだ強かった。それは翌一一月能島家に宛てて、和平が成立して通総が帰国するとの風聞があるが、それを許さない旨を告げていることからもわかる(萩藩閥閲録・二四八三)。しかし、秀吉の強い希望によって、通総の帰国を認めなければならなかった(重見文書・二四三九)。

明けて一三年(一五八五)正月、秀吉は毛利氏に四国出兵を要請した。それに伴って、二月、隆景は能島家に書を送り(村上文書屋代島・二四四九)、秀吉の意を容れて来島の帰国を許したが、それにかかわりなく武吉父子との親善関係を維持するよう要請した。六月二七日、隆景は大軍を率いて伊予国に渡り(萩藩閥閲録・二四六四)、続いて七月五日、吉川元長も伊予に着陣して、四国平定戦が開始された。この戦闘では、通総の活躍がめざましく、その先鋒をつとめた。それに対して、能島・因島両家は、あくまでも軍の輸送の立場にあり、直接戦闘に参加することを避けたようである。

戦後、来島氏は小なりとはいえ、鹿島城主一万四千石の大名として風早・野間の両郡を統治し、戦国の乱世を生き抜き、通総の兄得居通之も、風早郡に三千石を与えられた。しかし、能島家は水軍組織を解散し、伊予国内にあった領地や城郭をすべて隆景に引き渡した。これは秀吉の政策に沿った処置であるが、同家はその代償として、屋代島・能美島・江田島など七千石を与えられて、竹原(安芸)の珍海山城へ移った(村上文書屋代島・二四八九)。いっぽう、因島家も因島を追われ、竹原を経て鞆(備後)へと退去した。

天正一五年(一五八七)、隆景は伊予から九州名島へ転封し、それに伴って能島家は名島へ、因島家も鞆から三原(安芸)へ移動した。天正一六年(一五八八)、野間郡沖の斎島で海賊事件が起きた。これを聞いて秀吉は、海賊禁止令を出した。この命令に内海浴岸の諸大名は海賊の掃討に精力を傾けた。ところが、能島家の村上元吉がこの令を犯して秀吉の怒りを買った(萩藩閥閲録)。毛利氏や小早川氏の取りなしによって、彼もかろうじて切腹を免れたが、このことは、もはや統一政権の意図を離れて、水軍が歴史の表面に出る機会はなくなったことを明瞭にした。

村上諸家の離散

豊臣統一政権の下で、彼らが再び海に出る機会を得たのは、秀吉の朝鮮出兵の時であった。この時来島氏はわが国の水軍の一翼を担って、また能島・因島両家は、小早川氏の一部隊としてそれぞれ出陣し、めざましい軍功をとげた。この時の彼らの活躍については、近世編で詳しく述べられるであろう。

また関ヶ原の合戦の時には来島康親(通総の子)は西軍の旗の下に馳せ参じていたが、決戦直前になって、東軍方に内応した。いっぽう、伊予復帰を悲願としていた能島・因島両家は、西軍方として毛利氏の後援をうけて伊予へ侵攻した。そして、加藤嘉明の居城松前城を攻略しようとしたが、その留守部隊の夜襲を受けて、潰滅的な打撃を蒙った。そして戦後、来島氏は豊後国の森へ転封となり、水軍としての性格を失った。また、能島家は大きな痛手を負ったまま竹原を引き払い、防州の屋代島へ退き、毛利氏の船大将を勤めるようになった。同様に、因島家も三原を引き払って長州へ移った。

兵乱に乗じて瀬戸内海に興起し、海外にまで勇名を馳せた水軍村上氏も、乱世の終焉とともに、その使命を終えて、一族離散の運命をたどったのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索