データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

三 長州征討と伊予諸藩の出動

第一次長州征討と伊予諸藩

元治元年(一七六四)七月の蛤御門の変において長州藩は敗退し、京都奪回に失敗した。さらに、蛤御門の変での長州軍の皇居への発砲を理由に、藩主毛利敬親父子は朝敵とされて官位を剥奪され、長州藩追討の命が幕府に下された。幕府では、前尾張藩主徳川慶勝を征討総督に任命し、二一藩に出兵を命じて征討軍の部署を定めた。海路四国より出陣する諸藩の総指揮は徳島藩主蜂須賀斉裕に命じられ、伊予国からは松山・今治・宇和島の三藩に出兵の命が下った。部署は一番手が松山・宇和島藩、二番手が高松・徳島藩、今治藩は二番手諸藩の応援と決められた(『松山叢談』・『今治拾遺』・「桜田親興日記」)。

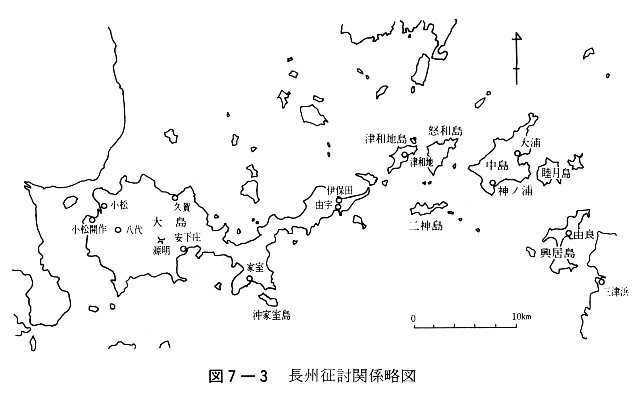

松山藩では、同年七月、藩主勝成が蛤御門の変後の京都よりの帰途、播磨国明石の船中にて長州出兵の命令を受領した。そのため、勝成の帰国とともに急ぎ準備が整えられ、一一月一一日一ノ手・二ノ手・新製大隊、一二日前備、一三日旗本備・後備が松山を出発した。三津港より出帆した諸隊は、一ノ手・二ノ手が津和地島へ、前備・後備は、藩主勝成率いる旗本備とともに中島の神ノ浦に着陣し、広島の征討総督よりの攻撃命令を待った(『松山叢談』・「中村家永代記録」)。かねてから財政窮乏に苦しんでいた藩では、この出陣に際して、神奈川表警衛及び度々の上京による出費多端を理由に幕府より一万両を拝借、領内に対しては、九月と翌慶応元年八月の二度にわたって米銭の調達を命じた(「湯山村公用書」・「近藤林兵衛是正略歴」)。

今治藩では、八月に在府中の藩主定法が登城を命じられ、長州出兵の命を受けた。藩主定法は九月に帰国し、一〇月二〇日には出兵を想定しての調練が城下より頓田川にかけて実施された。一一月一〇日・一一日に、藩主定法、鈴木永弼を将とする一番手、服部外記を将とする二番手が城下新地溜より出船した。行軍人数六三一名、船手人数五八四名、船数五三股より成る大部隊であった。一番手は安芸国御手洗港(大崎下島)まで、二番手は小浦港まで進んだが、一二日には両隊ともに大洲藩預かり領の中島粟井村の大泊に集結し、この地で攻撃命令を待った(『今治拾遺』・「鈴木家譜」・「服部家譜」)。

宇和島藩でも、元治元年八月に長州出陣の命を受けた。一一月一〇日、藩主宗徳に率いられた藩兵は城下を出立し、吉田・卯之町・八幡浜を経て、一四日に伊方に着陣した。先陣はさらに三机まで進出し、宇和島・吉田領内の船を集めて攻撃命令を待った(『龍山公記』・「桜田親興日記」・「宇和郡大島井上家永代記」)。

この外、大洲藩は、長州出兵に先立って実施された長州藩本家、末家の官位、江戸屋敷没収に際して、府中藩の藩士、足軽など二二名預かりを命じられた(「大洲藩史料」)。また、出兵に備えての人数揃えを命じられたが、出兵までには至らなかった(「加藤家年譜」)。

以上の如く、幕命により諸藩は長州境に向かって出陣した。しかし、幕府の本意は、戦闘にまで至ることなく、平和裡に長州藩の降伏謝罪を得るところにあった。長州藩においても、蛤御門の変の敗戦、四国連合艦隊の下関砲撃と続き、藩内の情勢は複雑であった。幕府は、支藩である岩国の吉川経基に長州藩内の説得にあたらせ、和平工作を進めた。その結果、長州藩では、藩主父子が萩城外に蟄居して伏罪の意志を示すとともに、蛤御門の変の責任者として益田右衛門介以下の三家老を切腹させ、幕府に降伏した。そのため、征討総督より、一一月一四日付で、一時攻撃を延期する旨の指令が発せられ、次いで一二月二八日、出兵諸藩に対し陣払いが命令された。松山・今治・宇和島三藩も、それぞれこの命によって、翌年正月早々にはそれぞれの領内に引き上げを完了した(『松山叢談』・『今治拾遺』・『龍山公記』・「宇和郡大島井上家永代記」)。

第一次長州征討の終了後、慶応元年(一八六五)二月、宇和島藩・大洲藩は、播磨国竜野藩とともに毛利敬親父子の江戸召致及び身柄受け取りを命じられた。三藩は、この問題に対する幕府や土佐藩の見解を探りながら協議を重ねたが、適切な方策のないまま四月には長州再征が決せられたため、その役を免じられた(「大洲藩史料」・「郡奉行覚帳」・「長州一条」)。

第二次長州征討と松山藩の出兵

第一次長州征討は、長州藩の降伏謝罪という形で一応の終結をみることになった。しかし、幕長間には、未解決の問題が多く残されており、先に述べた長州藩主毛利敬親父子の江戸招致や五卿の取り扱いなどをめぐって紛糾が生じていた。一方、長州藩においては、先の幕府軍への降伏とともに政権の座を追われていた高杉晋作ら藩内急進派は、やがて奇兵隊などの武力により再び藩の実権を掌握し、反幕的機運を強めていた。このような情勢の中で、慶応元年四月、幕府は長州再征を決意して諸藩に出兵への準備を命じるとともに、五月には、威圧を示すため将軍家茂が江戸城を発ち上洛の途にのぼった。以後も幕長間で種々の接触がもたれたが両者の入れるところとならず、翌二年五月、幕府より関係諸藩に動員令が出された。

松山藩は、すでに前年四月、出兵にあだっての四国軍先鋒を命じられていた(『松山叢談』)。同年一一月に至り、正式に征長軍の部署が指示され、上ノ関より討ち入る四国軍の中で、伊予諸藩は、松山藩が一ノ手、宇和島藩が一ノ手の応援として待機、今治藩が二ノ手の応援を命じられた(『今治拾遺』)。しかし、四国諸藩の中で実際に出兵し、長州軍と戦闘を交えたのは松山藩だげで、他の諸藩は、ついに一兵も出すことなく終わった。

松山藩では、五月二九日に菅良弼に率いられる一ノ手の軍勢が出陣したのを最初として、二ノ手、新製一・二番大隊など数千に及ぶ軍勢が三津浜より出発した。六月五日には、総大将を務める松平定昭も旗本を率いて出陣し、三津浜に本陣をおいた。この出陣には、幕府より加勢の軍艦大江丸、富士山丸も加わっていた。また、六月六日には、四国勢総指揮の任をもって若年寄京極高富(丹後峰山藩主)が三津浜に到着、大林寺を宿舎とした(『松山叢談』)。

出陣した藩兵は、一度興居島に集結し、ここを本営とした。出征軍の中には、徳島・宇和島藩兵の戦線到着まで待機を主張する意見もあったが、菅良弼の強硬意見により、六月八日より周防大島への進攻が始まった。まず、大島を占領の後徳山表に上陸し、さらに山口への進撃を目指すものであった。八日、松山藩兵は幕府軍艦に曳航されて大島に向かい、幕艦は伊保田・油宇・家室・安下庄を海上より試打(威嚇砲撃)したが、長州側からの反撃はなかった。安下庄では藩兵約一五〇名を上陸させたが、長州兵は見当たらず、村民たちに説諭を加えた後、この日は、大島に隣接する藩領津和地まで兵を引き上げた。翌九日、今治藩に援軍を依頼し、一一日より本格的な作戦が再開された。この一一日から一四日にかけての戦闘で、松山藩は、幕府艦船による砲撃の応援を得ながら、安下庄から八代へと進み、ほとんど組織立った抵抗のないまま、大島南岸地域を制圧し、村役人たちより帰順の証書を提出させた。同じころ、北岸の久賀が幕府軍の手に陥ち、大島全域が幕府側の支配下におかれることとなった(『松山叢談』・『松山藩布告留』・「中村家永代記録」・『今治拾遺』)。このように、大島が容易に幕府側の制圧下に置かれたのは、長州藩が本土防衛に主力を注いでいたためで、幕府・松山藩側と長州藩側とには、質量ともに兵力に大きな開きがあった。やがて、長州藩主力部隊による反撃が開始されると、情勢は大きく一変することとなる。

長州藩は、一五日より、大島奪回のため、第二奇兵隊を主力とし、浩武隊・吉見隊など諸隊を出動させ、島の西端小松開作に上陸し八代を奪還した。そのため、翌一六日の朝から正午近くまで、反撃に向かった松山勢との間で激戦が展開された。安下庄より三手に分かれて八代に向かった松山勢は、その途次、源明峠・笛吹峠・清水峠において長州軍と遭遇、峠の上より狙撃されて大敗北を喫した。松山勢は総崩れとなって安下庄に敗走し、沖家室島・沖ノ浦を経て、一九日には興居島由良港へ帰還した。この間の松山藩の戦死者は二一名(うち士分三名)、負傷者は二三名(士分六名)であった(「松山叢談』・「中村家永代記録」)。

松山藩が大島において敗北を蒙った最大の原因は、両勢の装備の差であった。特に銃器の差が大きく、松山藩にあっても鉄砲隊は組織されていたが、多くは火縄を用いる和銃であった。その中にあって洋式銃隊である新製大隊が活躍したが、その装備は、すでに天保初期から国内で用いられてきたゲベール銃であった。それに対し長州藩は、文久年間より輸入され始めたばかりの最新式のエンピール銃を備え、洋式の訓練の施された部隊であった。また、両軍の実戦経験の差も勝敗の差につながった。太平の世に慣れて実戦経験を持だない松山藩兵に対し、長州軍は、蛤御門の変、四国連合艦隊下関砲撃、藩内での保守・革新の内戦など、幕末の動乱の中で実戦の経験を積んできた精強部隊であった。この戦闘に際して、松山藩は長州藩に対して兵・備ともに遅れをとっていたといえよう。

このような事情は、他の地域で戦った幕府勢と長州軍の間にもそのまま当てはまるものであった。石州口・小倉口など、幕府側か各地で敗戦を重ねる中で、七月二〇日、将軍家茂が大坂城で死去した。そのため八月二一日、幕府は勅令をかりて、将軍急死を口実に休戦を宣言し、九月四日より撤兵を開始した。こうして、第二次長州征討は、幕府側の敗戦のうちに一方的に幕を閉じることとなった。

今治藩では、先に述べた如く二ノ手の応援を命じられていたが、慶応二年六月八日付で、津和地在陣中の松山藩より援軍を要請された。これに対して、藩では、服部外記を将として六月一一日一ノ手を城下船頭町下より出陣させ、大浜村沖・波止浜・御手洗を経て、一六日には大長(大崎下島)まで進出した。しかし、他の藩が出兵の様子をみせないこともあって、一九日には波止浜まで軍を返し、幕府より度々三津浜方面への出兵を命じられたにもかかわらず、以後この地を動かなかった。兵力は、藩兵二五六名・船手一九一名・船数二四般で、これは、第一次長州征討に際しての兵力に比して半分以下であった。これらのことから知られるように、第二次長州征討に対する今治藩の態度は消極的で、藩主定法は、広島在陣の征長総督のもとに、久松長世・同長翼を派遣して、征長の中止を説いた。また、大坂へも戸塚求馬らが派遣され、将軍家茂に同様の建白を行った。征長中止の命が出た後の一〇月二日、今治藩領大浜村沖にイギリス軍艦が碇泊し、乗組員が城下においてピストルを発射して自ら負傷するという事件が発生した。また、幕府よりの正式の解兵命令がなかったこともあって、一〇月一三日に至り藩兵は波止浜より帰藩した(『今治拾遺』)。

西条藩は、藩制全般を通して宗家和歌山藩とのつながりが強く、それは通常の本・分家関係以上のものがあった。第二次長州征討における総督は和歌山藩主徳川茂承であり、西条藩も本藩への助力として広島に出兵した。藩主は定府であるが、国元からの兵は六月一八日に城下市塚港を出発した(久門家文書)。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索