データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

一 文禄の役

宗氏の対外交渉

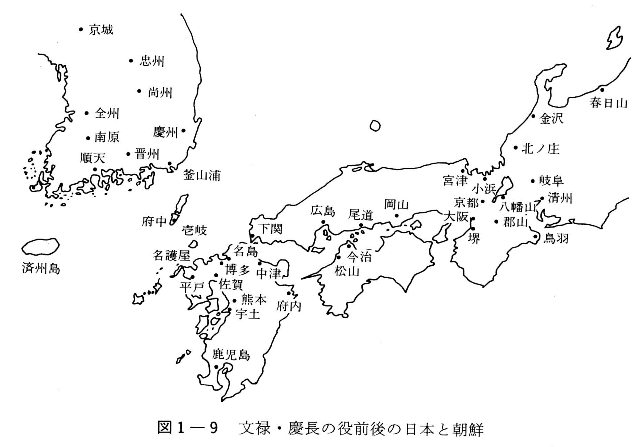

豊臣秀吉は全国統一したのち、余勢を大陸に向けて文禄・慶長の役を起こすことになった。秀吉が海外出兵の意志表示をしたのは、関白になった直後の天正一三年(一五八五)九月であるが、一五年の九州平定によって構想は具体化され、同年筥崎において対馬の宗氏に対して朝鮮派兵についての交渉に当たらせた。この時、宗氏に与えた朱印状には、九州が平定したので高麗(朝鮮)に軍勢を出すといっているが、国内諸大名に対しては唐・南蛮まで経略したいと揚言していた。

宗氏は当主の義智が弱年であったので、父の義調が国政を執っていた。彼は、対馬は土地が痩せて朝鮮との貿易によって財政を補うところが多かったので、出兵については辞拒した。そこで秀吉は、朝鮮国王の入朝を計らわせ、遅滞すれば渡海すると伝えた。義調は家臣の柚谷康広を朝鮮に遣わして交渉させたが、康広は単に和を結び、通信使の派遣を求めたに止まり、朝鮮はこれに応ぜず、彼は空しく帰国した。これが天正一六年のことで、同年一二月義調が没して養子義智が国政を執った。一七年に義智は僧玄蘇らと渡海して、再三折衝の末、天正一八年になって、朝鮮も通信使を派遣することになった。上使黄允吉、副使金誠一らは玄蘇とともに三月に京城を発し、対馬で一か月滞在し、七月に京都に着いた。当時秀吉は小田原征伐中であったので、通信使は五か月も待たされ、一一月七日にようやく聚楽第で秀吉に謁し、国書を呈した。

秀吉は対外事情にはほとんど通じていなかった。朝鮮は九州の隣くらいに考え、異民族の国だという充分な認識さえ持っていなかった。九州を従えたら次は朝鮮、それも戦わずに服属させ、その道を借り、道案内をさせて明を遠征する、いわゆる「仮道入明」という考えであった。しかし、日本の国情も秀吉の素性もよく知らぬ朝鮮国王が、やすやすと日本に服従したり入朝することは考えられなかった。

宗義智の本心としては両国の間に平和が続き、これまで通り貿易の出来ることを望んでいる。朝鮮との間に波風の立つことは困るのである。しかし日本を統一し、恐ろしいものは何一つない。この思い上った権力者に朝鮮の国情など、くわしく説明することが出来ない。止むなく義智は、室町時代に盛んに来日した親善のための通信使を派遣してもらい、朝鮮国王の来日とすり替えて、秀吉の前を取り繕おうとしたのであった。

秀吉は国賓を属国の使節のように、疎略に待遇した。

通信使にはもちろん、秀吉の意図など知らされてはいなかった。国書には「このたび六十余州を統一されたそうでめでたい。今後とも親しくしていただければ幸いだ」(続善隣国宝記)と儀礼的な言葉が書かれてあるのみで、また副使金誠一もはっきりと、「使に来たのは貴国を恐れてではない。貴国が旧好を温めたいと願うから、国王陛下も満足に思われて特に使を送ったので、これは前古未曽有の恩恵だ」(鶴峯集巻七)と言っている。

秀吉にしてみれば朝鮮国王を呼ばせだのに通信使が来た。はじめ命じたこととは大変な距離が出来ているはずなのに、言葉が通じないまま良馬二匹のほか一四品の土産物を献上したので(続善隣国宝記)、すっかり気をよくして、朝鮮国王が帰服したものと思い込んでしまった。

通信使を堺へ送り出すとき秀吉は、宗義智に「明国を攻めるとき、朝鮮に道案内をつとめるよう申し含めておけ」と命じた。義智はいよいよ苦境に立たされた。

さて通信使は秀吉の答書を堺で一五日間待たされて漸く入手した。義智としては朝鮮側の事情は取り繕うことが出来ても秀吉の方はそうは出来ない。秀吉の答書には「一超ただちに大明国に入り、我が朝の風俗を四百余州に移す」とか、「貴国を先駆として入朝する」とか、「予の願うところはただ佳名を日朝明の三国に振うためである」などの辞句があって、とうてい国王に献げ得るものではなかった(壬辰戦乱記)。金誠一らは文書を書き改めるようにと要請したが聞き届けられずにそのまま持ち帰った。一月に対馬まで通信使は帰ったが、義智は玄蘇に家臣の柳川調信をつけて朝鮮まで行かせた。そして「明年、朝鮮に道を借りて明を攻めるかもしれない」と、遠まわしに秀吉の意志を伝えさせた。金誠一は「そんな事は聞いたことがない。大明国は朝鮮が臣事している国だ。我が国が道を貸して上国を侵すことなどは出来ることでない。そんな話に応ぜられると思うか」と義智に返書を送っている(海槎録)。

義智は自らも朝鮮に行って交渉してみたが、話にならなかった。秀吉や側近の者は、朝鮮が日本に臣服して征明軍の道案内を勤めるものと思い込んでおり、真相を知る者は当の義智と、堺・博多の貿易商人を配下に持つ岳父の小西行長くらいであった。

また通信使の国王への復命にも食い違いがあった。黄允吉(西人)は「日本は必ず大挙侵略して来る」とし、金誠一(東人)は「秀吉は決して侵略して来ない」と見解を述べて対立し、廷臣もあるいは東党にあるいは西党に従って、甲論乙駁で混乱していた。

外征基地を名護屋城に

天正一五年(一五八七)八月から日本では外征準備が急速に進められた。八月五日に寵愛の鶴松が三歳で他界し、これが秀吉の心情を刺戟し、促進力となったことは否めない。

秀吉は外征基地を肥前国松浦郡北方の名護屋(現佐賀県東松浦郡鎮西町)に定めた。従来外国交通の要地は博多であったが、名護屋は壱岐へ海上約二〇㌖、対馬とはさらに五〇㌖の距離で、名護屋から北西に島影を見ることが出来、対馬から朝鮮半島までは更に五・五㌖という捷路にあった。名護屋はまた港内深く、加部島が防波堤の役割をして船の碇泊によく、また後背地は丘陵が起伏して軍の駐屯にも好都合であった。

この城の造営に当たる者は、加藤清正を奉行とする九州の大小名で、清正の八月二三日の書簡にも「来る十月十日より肥前の内なごや津に御座所たて候事」と見え、また島津義久が一〇月二四日付で琉球王に宛てた書簡に「今月十日より諸侯行営を肥州名護屋に築く、王、絶島の故を以て会するに及ばず、宜しく金銀米穀の属を輸すべし」とある。この工事は五か月たらずで翌年二月には竣工した。

いま「肥前名護屋城図屏風」を見ると本丸に五層の天守閣のほか二の丸・三の丸、下段に台所丸・山里丸などがあり、桧皮葺の建物や茶室らしいものも見え、いかにも秀吉の城らしい。海抜九〇㍍の丘陵上に築かれた平山城で、文禄元年から慶長三年までの七年間、外征基地として重大な役割を果たした。全国から参集した諸大名は九州中心の西国勢を渡海衆、基地を守る東国中心の人々を在陣衆と呼んだ。佐賀県教育委員会は昭和五二年から廃墟と化した城跡・陣跡の分布調査を実施し、絵図や伝承から一二〇か所を選び、うち六五か所で遺構の存在を確認している。それによると分布地は名護屋城を中心に半径約三㌖の範囲で、鎮西町・呼子町・玄海町にまたがっており、在陣衆は名護屋城周辺に、渡海衆はやや離れた外縁に位置しているという。外征基地らしく要塞化されていたと見られる。関ヶ原戦以後松山城主となった加藤嘉明は文禄の役には淡路志智城から出征し、慶長二年には伊予国松前から再征したが、彼の陣跡に比定される呼子町辻遺跡には曲輪・土塁・石垣・井戸などが確認されているという。

秀吉は早速征明計画を進め、翌天正一九年(一五九一)正月に、常陸から四国・九州まで、北は秋田・酒田から中国までの海沿いの国々に対して国高一〇万石につき大船二艘を用意させ、同じく三月一五日に四国・九州へは高一万石につき六〇〇人の軍兵を用意するように命じた。この率は東に行くほど軽くなり、畿内は四〇〇人、駿河国あたりは三〇〇人となっている。

出陣

明けて文禄元年(一五九二)秀吉は三月一日に名護屋に赴く計画を立て、おくれて三月一三日に一五万八、七〇〇人の兵を一番隊から九番隊に編成して進発させることにした。一番隊一万八、七〇〇人の中に宗義智の五、〇〇〇人、小西行長の七、〇〇〇人も含まれていた。

四国勢二万五、〇〇〇人は五番隊に組み込まれていた。伊予国府の福島正則四、八〇〇人、大津の戸田勝隆三、九〇〇人、土佐岡豊の長宗我部元親三、〇〇〇人、阿波徳島の蜂須賀家政七、二〇〇人、讃岐高松の生駒親正五、五〇〇人、来島の来島兄弟(通之・通総)七〇〇人となっていた。(毛利家文書「高麗へ罷渡御人数事」)秀吉の出陣はおくれて京都発が三月二六日となり、広島・小倉・名島を経て四月二五日に名護屋に到着した。

さて、一番隊に属する小西・宗らの心中は微妙であった。ここに至るまで種々の策を弄して出兵を止めようとしたが、遂に秀吉の意志に押し切られてしまった。それでも彼等は一縷の望みを捨てず、ひそかに使者を朝鮮に送り日本軍に抵抗することなく入明させるように交渉させた。しかし明を宗主国と仰ぐ朝鮮が承知するはずがない。使者の帰りを対馬の大浦で待ったが空しかった。

四月一三日の早朝、一番隊七〇〇余隻(一万八、七〇〇余人)は朝鮮に現われ、釜山近海を埋めつくした。ほとんど予期しなかった朝鮮は何の抵抗もせず、日本軍はやすやすと釜山に上陸し、釜山城を攻め落とした。宗義智は釜山の東にある拠点、東萊に赴いて道を開いて通すことを交渉したが応ぜず、二万余の城兵は日本軍の鉄砲隊に攻められて悉く戦死した。

陸軍の進撃

日本軍はここに至って遂に朝鮮と戦うことになった。秀吉は明国のみを念頭に置いていたのだが、朝鮮がその道案内を断ったため出征武将の決断によって、文禄の役が起こされたことになる。

一番隊上陸の四日後に、加藤清正らの率いる二番隊二万二、八〇〇人が上陸、さらに黒田長政らの三番隊一万一、〇〇〇人が続いた。

東萊城を陥れると、日本軍は京城(ソウル)に向かって快進撃をつづけた。この最初の勝報を秀吉は名護屋本営に向かう途中の名島で四月二二日に聞いた。当時の朝鮮の内政は乱れており応戦の準備も出来てないところへ、戦国期の戦いで熟練した日本軍の鉄砲隊が出動したので、火器としては大砲しか知らぬ朝鮮は全く抗戦のすべがなかった。

勝ちほこった小西軍は四月下旬に忠清北道の忠州に攻め入り、加藤清正軍と合流して五月三日に京城に突入した。釜山上陸後二〇日のことであった。五番隊に属した福島正則らの四国勢は四月一七日ごろ釜山に着き、忠清北道に向かって北上を続けた。

日本の水軍

さて日本の水軍はどうであったろうか。太田牛一の「天正記」によると総勢わずか九、二〇〇人で、海外派遣軍の約二〇分の一に過ぎなかった。秀吉としては明国遠征についての水軍は、輸送の援助くらいに軽く見ていたのであろう。その内訳は、九鬼嘉隆一、五〇〇人、藤堂高虎二、〇〇〇人、脇坂安治一、五〇〇人、加藤嘉明七五〇人、来島兄弟七〇〇人、菅達長二五〇人、桑山重勝一、〇〇〇人、同小伝次一、〇〇〇人、堀内氏善八五〇人、杉若伝三郎六五〇人となっている。これで見ると海戦の経験者が乏しい。いかに秀吉が水軍を軽視していたかがわかる。志摩・淡路・紀州勢が主であるが、海の勇者としては志摩鳥羽の九鬼嘉隆と伊予の来島兄弟にとどまり、のちに伊予国の大名となる脇坂も淡路洲本、加藤も淡路志智にいて海戦の経験はない。菅達長も淡路岩屋城主で同様である。来島兄弟ははじめ四国勢五番隊に加えられていたが、水軍強化のため秀吉の命で水軍の将に加えられたものであった(高山公実録巻四、高虎宛朱印状)。

ともかく水軍は四月二七日に釜山に着き、これより南岸に沿うて進航し、陸軍と連絡を保ちながら西岸を北進しようとした。まず慶尚道右水使元均の率いる戦鑑に会い、これを加徳島近海で潰走させた。戦意を失った元均に対し配下の李英男はしきりに西部の海を守る全羅道左水使李舜臣に援を求めることをすすめた。元均もこれに従って再三使を李舜臣のもとに送った。李舜臣も元均と軍勢を合わせ、兵船を急行して敵軍を撃ち破るように、との勅諭を受けて、いよいよ出動することになった。彼の出動によって、日本水軍は全く振わず、制海権を朝鮮水軍に握られてしまった。

この海戦で舜臣は、彼の発明になる亀甲船一隻を使用した。形は亀のようで小型だが、船のまわりを鉄板で覆い、前後に大砲を備え、櫂を操る水夫も戦士もみな船中にかくれ、敵の至近距離まで来て、左右に取りつけた銃眼から矢玉を放つ。前後左右進退自由、飛ぶが如くという。船中には船底に錐のように刀を植えており、敵が乗り移れば落ちて刺される。これには散々日本軍は悩まされた。彼はまた朝鮮南岸の複雑な多島海の地形をよく調べ、その潮流とはげしい潮の満干をよく心得たすぐれた名将であった。

玉浦の戦い

李舜臣は九一隻の船隊を率い、巨済島に来て日本水軍の留まる加徳島に向かい、五月七日ごろ玉浦の前洋に出た。日本軍は多く陸上に上がっていて、船中にいる者は少なかったが、この船隊の襲来を見て狼狽し、船を操って交戦したが、舜臣の軍は二六隻を撃破し、煙焰天にみなぎったと朝鮮側の記録にある。日本側の資料がないが、これは舟奉行の指揮下にあった輸送船団の一部ではなかったかと思われる。

泗川湾の戦い

日本軍はこの痛手にめげず巨済島から西に出て、水陸並進の目的を達成しようとし、大船一二隻を泗川湾にそろえた。李舜臣は日本軍の西進を防ぐため五月二九日にこれを追ったが、時に干潮で舜臣の大船は泗川湾に近づくことが出来ない。彼は一計を案じ、退却と見せて日本軍をおびき出し、広い海で戦おうとした。果して日本船は誘い出しに乗り、これを追跡して来た。

時に潮満ち、大船も自由に行動できるようになり、舜臣は船首をめぐらして反撃に転じ、亀甲船を発って日本船に向かわせた。

激戦の結果、日本船一二隻は全部焼かれ、舜臣も流弾を左肩に受けたが、生命に別状はなかった。戦いが終わってから舜臣は刀で肉を裂いて弾丸をえぐり出した。二、三寸も食い込んでいて見る者はその荒療治に顔をそむけたが、本人は自若として、談笑をつづけたという(懲毖録)。

唐浦の戦い

六月二日の朝、舜臣は日本船が唐浦に駐泊している、との報告を得て出向いて見ると、二〇余隻の船団がいた。中央に高さ二丈ばかり(六㍍)の楼船があって、一将が威風堂々と控え、まわりに紅の羅帳を張りめぐらしている。舜臣はこの楼船に攻撃を集中しようとして亀甲船を放って攻撃させた。続く諸船も矢玉を発して激戦となった。これに対して美丈夫の大将は残り少ない軍兵を叱咤しながら采配を振っていたが、毫も臆する色がなかった。僉使李純倌が大弓の弦を満月の如く引き絞って発矢と射れば、狙い違わず、かの美丈夫の眉間を貫ぎ、もんどりうって海中に落ちるのを小船が漕ぎつき首級をあげ、李舜臣に戦果を報告した(李忠武公全書、唐浦破倭兵状)。

このことにつき李舜臣の手記には、この将の妾となっていた蔚山の億代を捕えて聞いたことを次のように記している。

十五日くらい前に私は擒にされて倭将に従い、常に一緒にいた。倭将は三十歳くらい、背高く気力強壮で、書は高い船上の層楼に坐し、黄錦の衣に金冠を頂いて指揮を取る。夜は房に入って寝る。生活は奢移を極めた。各船の将士は朝夕来って頭を垂れて命令を聴く。若し命に背くことあれば、直ちに斬って断乎として許さない。時に酒を持参し、共によく飲み、談笑する。しかし何を話しているのか、私には解らない。ただ蔚山、東萊、全羅道などの語が混じるのは、我が国のこととしてわかる。当日の戦いで、倭将の坐った所の層楼に矢玉が集中し、はじめ弾丸が額に当たったが、顔色も変えなかった。つづいて矢が胸を貫いたので、声なく墜落した、と語った。(李忠武公全書、唐浦破倭兵状)。

いかにも勇壮な武将の最後である。この倭将は誰であろうか。日本側の記事によるとこの海戦で討死した将は、来島通之(久)であった。恐らく彼であろうといわれる。ただ日本の記録では通之は船を焼かれ従士は戦死し、自らは島に上って切腹したとある。

いま一つ、この戦いのとき副将の李夢亀という者が倭将の船の中で、金の団扇を拾って舜臣に届けている。その扇面の中央に「六月八日秀吉」とあり、右辺に「羽柴筑前守」、左辺に「亀井琉求守殿」と記してあって、漆塗の箱に収められていたという(李忠武公全書、唐浦破倭兵状)。

まさしくこれは天正一〇年(一五八二)六月八日、姫路で秀吉が亀井茲矩に与えたものであった。「寛政重修諸家譜」によると、秀吉は明智光秀と戦うため、中国征伐から軍を返して姫路に着陣したとき、亀井茲矩に言うには、「さきに貴公に出雲を与えようと約し、信長公まで通じておいたが、毛利と講和のとき出雲半国を与えたので、貴公は他邦を望まれたい」と、亀井答えて、「我れ日本において望むところなし、希くは琉球国を給らん」というので、秀吉その壮勇を感賞して、腰の団扇をとって表に「亀井琉求守殿」と書き、裏に秀吉としるし、判形を加えて与えた、とあるのに符合する。

してみると、この水軍は亀井茲矩の率いるものであったか。これは正規編成軍ではなく、単独行動軍であったらしい。彼はここで戦死したのではなく、のち陸軍に従って慶長の役後に帰国している。大変な忘れ物を残したものである。

脇坂らの救援

このように日本水軍が敗れたこと、ことに唐浦の戦で亀井・来島らが大敗したことは名護屋の秀吉には勿論、京城滞在の陸軍にも伝わったものと思われ、京城付近で陸戦に加わっていた脇坂安治・九鬼嘉隆・加藤嘉明の三人は、急ぎ釜山に引き返し、艦隊の用意にかかり、出動の準備をしている。

これは恐らく秀吉の指令ではなく、京城における諸将軍議の結果による対策であろう。脇坂からこの手配のしらせを受けた秀吉は、はじめて三名に対して、互いに相談のうえ、速やかに敵水軍を撃破するように命じている。

閑山島海戦

脇坂安治は艦隊の準備を急ぎ、一日も早く出航するようにと、加藤・九鬼と協議していたが待ち切れず、単独出動することにした。

七月七日、脇坂水軍は大船三六隻、中船二四隻、小船一三隻の計七三隻を揃えて金海を出発して見乃梁に向かった。李舜臣の水軍はこれよりさき、慶尚道の日本水軍の出没を掃蕩しようとして、全朝鮮の戦艦を結集し九一隻になっていた。ここで初めての両国水軍の会戦が行われることになった。

脇坂水軍は充分に敵情を知らなかった。取り急ぎ、見乃梁水道の狭所に碇泊した。李舜臣は閑山島附近にいたが、敵に関する詳細な報告を得て、これに対する作戦計画を立てていた。見乃梁は狭く、暗礁が多いので大船を自由に操縦するには不便である。それに日本軍は進退窮すれば岸によって陸に逃れると判断し、掃蕩のためには日本水軍を閑山島の洋中に誘い出して撃破すべきであると考えた。

はじめ舜臣は、まず大船五、六隻を出し日本軍に戦いを挑んだ。日本船は一斉に帆をかけてこれに迫った。朝鮮側はかねて定めた通り閑山沖に退いた。日本船はすかさずこれを追い、次々と洋上に出て来た。待ち受けた舜臣は艦隊に鶴翼の陣形を張らせ、日本船を包み込む形にして一斉射撃の矢玉を浴びせた。

日本軍はまだ海戦に馴れていなかった。二、三隻が焼かれると他の船は戦意を失い、引き退こうとする。これに乗じて敵軍は突進し火矢をつぎつぎ投げ入れてくる。船は次々と燃え上がる。脇坂佐兵衛・渡辺七右衛門を始め、数百人の名のある武士どもが討死をし、散々の負けいくさになった。

李舜臣はこの戦で大船三五隻、中船一七隻、小船七隻、計五九隻を焼いたと報告している。安治は辛うじて死地を脱することが出来た。「脇坂記」によると、

安治は櫓数多き早船に乗りければ、掛引自由にして其身恙なしと云へ共、鎧に矢などあたりて危きこと十死一生に極れり、敵船弥よ競掛り、しきりに火矢を射懸ければ、安治が早船は終に金海に引取ぬ、

とあり、また、

討ち洩らされたる手勢二百余人は陸地より五十町計隔てたる小島へ漸く船を着けて、各船よりあがりける時、番船追来りて味方の大船を焼けり、真鍋左馬允と云ひし者、其日の船長たりしが、此船を焼るる上はからき命ばかり助りてもせんなし、再び軍中にて諸士に逢ても言葉なかるべしとて、腹切て死たり、

とあるが、閑山島に上陸した将卒は幸運にも、遂に生還することが出来た。同じく「脇坂記」に、

かくて唐島浦の小島へのぼりてありし安治が家人、焼捨られし舟板を筏に作り、陸地に渡らんとすれば番船十艘ばかり昼夜彼島を取巻きおりける程に、十三日の間、松の緑、海藻を食して番船の引退く隙を伺いける処に、また唐島表へ日本の兵船多く向うと聞て、番船俄に引退ぬ、其隙に彼島より或は五人、十人ずつ筏に乗て陸地へ渡りける、番船又取て返し海辺に十人計射殺しける、残る者共二百人許り、漸く虎口を逃れ、からき命たすかりて金海へ帰りぬ、

とある。こうして閑山洋の海戦は終わった。李舜臣の水軍は海戦に馴れていたが、脇坂軍は海戦の訓練もないまま、巧みな敵の誘いにかかり、各個撃破されたものであった。九鬼・加藤らも脇坂の敗軍を知って後を追ったが、敵の船団を見て叶わずと知り安骨浦に引き揚げた。番船が後を追って来て安骨浦で戦い、日本側は敗れた。敵は九鬼の船の帆柱を打ち折り、夜に入って唐島に引き取った。秀吉はこの敗戦報告を受けて烈火のように怒り、脇坂に書を送って叱責し、巨済島に城を築き、九鬼・加藤らと協力して固く守るように厳命している(壬辰戦乱史)。

釜山浦の戦い

日本水軍は閑山洋の戦い以来、釜山浦に退いて出動することがなかった。九月一日に李舜臣は元均・李億棋と共に全艦隊を率いて港内に侵入して、日本軍を攻撃することにした。日本水軍は四七〇余隻の乗員をすべて陸上にあげ六か所に分屯させて、銃砲弓矢で防戦した。李舜臣らもこの攻撃に悩まされ、被害も大きかったらしく、空船一〇〇余艘を撃破して去り、再び襲撃して来ることがなかった。そのため日本軍は釜山・名護屋の連絡を保ち得た。

陸軍の経略

京城では小西・加藤につづいて黒田・森・宇喜多らの諸軍が入城すると、諸将の経略すべき地域を定めた。朝鮮は「鶏林八道」といわれるが、地理については日本軍は不案内なので、朝鮮の地図をつくり、慶尚道には白、全羅道には赤、忠清道・京畿道には青、江原道・平安道には黄、黄海道は緑、咸鏡道は黒を着色して、それぞれ白国、赤国、青国などと呼んだ。そして中央の京畿道は総大将格の宇喜多秀家、慶尚道は毛利輝元、全羅道は小早川隆景、忠清道は福島正則、黄海道は黒田長政、江原道は森吉成、そして西北の平安道は小西行長、東北の咸鏡道は加藤清正が、それぞれ分担して経略し鎮撫に当たることになった。

加藤・小西・黒田らの軍は臨津江を渡り、五月二七日に京畿道開城を陥れた。小西・宗らは北進して大同江に達し、和議を結ぼうとしたが整わず、進んで平安道平壌(ピョンヤン)に達した。国王は京城を脱出し平壌にいたのである。一方、加藤清正らは道を東にとり咸鏡道咸興にいたり、朝鮮の二王子を追って会寧に進み、二王子を捕え、さらに豆満江を渡って兀良哈に達した。

明軍の来援

朝鮮はしきりに明の朝廷に対して援軍を請うた。明では祖承訓を朝鮮に向かわせた。彼は遼東の兵五、〇〇〇を率い、義州を経て七月一六日に日本軍が占領したばかりの平壌を襲った。思いがけぬことではあったが松浦鎮信らは鉄砲を乱射してこれを追い散らした。

しかし明軍の来援を見るようになると、日本軍もこれまでのような進撃は不可能である。水軍の不振もあり、これ以上明土に接近することは危険と思われ、軍議の末に、本年度の作戦は平壌までとした。明も祖承訓が敗退したので和平を願うようになったのか、沈惟敬が使節として平壌に来たので、行長は八月三〇日にこれと会見し、一時的に休戦状態に入った。

ところが明では文禄二年(一五九三)一月五日、新たに李如松を将として四万の大軍をもって小西行長を囲んだ。不意をうたれた行長は黄海道の鳳山まで退いたが、ここの守将大友義統も敗走したあとだったので、京城に引き揚げた。

李如松はこれを追撃して京城に迫った。同月二六日、小早川隆景・立花宗茂らは京畿道の碧蹄館で、これを必死の奮闘で迎え撃って勝利を収めた。ために李如松は平壌に逃れ、明の援軍は完全に戦意を失い、講和を願うようになった。この碧蹄館の一戦は文禄の役の最後を飾る最も意義深いものであった。

日本軍としても平壌の敗戦、水軍の不振、兵糧の欠乏、船舶の不足、兵士の逃亡などで戦争継続が困難となって、少しずつ後退をはじめた。ついに京城をも放棄しなげればならなくなったとき、明の沈惟敬と小西行長との間に講和の交渉がはじまった。秀吉の意に忠実な加藤清正は行長らの讒言によって秀吉の不興をかい、召還を命じられた。

和平の交渉

はじめから和平を望んでいた小西行長である。ことに日本軍の敗退している実情をよく知っているため一日も早く講和を願う気持が切である。沈惟敬に対して「両国の旧規に復し、和親の実をはかりたい」旨の書面を送っていたのである。さすれば明側としては勘合貿易をはじめた足利義満の時と同じように、秀吉を「日本国王に封ずる」としたとしても、別段不思議はない。行長と沈惟敬は明使の徐一貫・謝用(・木へんに宰)らを伴って五月八日に釜山を出、一五日に名護屋に着いた。

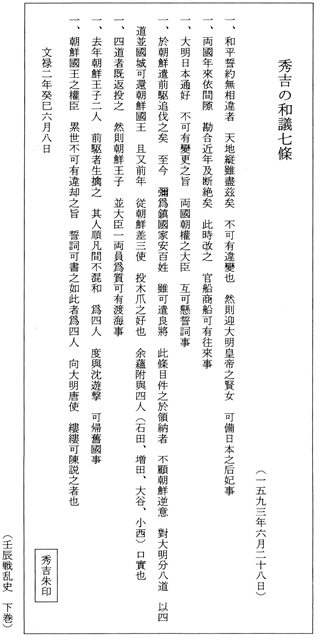

秀吉はこの使節を手厚くもてなした上、六月二八日に次のような七か条の講和条件を交付した。

(図表「秀吉の和議七條」)

一 明の皇女をわが后妃に迎える。

二 勘合貿易を復活する。

三 日明の和平を確保するために、両国の大臣が誓詞を取りかわす。

四 講和が成立すれば朝鮮北部の四道と京城を返還する。

五 朝鮮より王子・大臣一両人を人質とする。

六 去年生檎にした二王子は放還する。

七 朝鮮国王の重臣が代々日本に背かないという誓詞を書く。

というものであった(甫庵太閤記)。秀吉はじめ側近の人々は日本が朝鮮で勝利を得ていると信じ、これは勝者の立場で作成されたものである。戦いの当初から小西行長は秀吉に現実を知らせるという努力と方法を講じていなかった。まことに筋の通らない不都合な話である。

明は負けたとは思っていない。これが正式に明廷に披露されたら大変なことである。ところが沈惟敬という男はもともと市井無頼の遊説の士で、遊撃将軍という名で交渉に当たっており、責任ある立場の人物でもなく、また謝用(・木へんに宰)・徐一貫にしても講和使に仕立てられて来ているが、当時遼東にいた下級官吏に過ぎない者であった(壬辰戦乱史中)。

和平交渉はこのような矛盾を含んだまま、沈惟敬と小西行長の間で進められ、八月二九日に日本側からは小西行長の家臣内藤如安という者が京城を発して明に行くことになった。北に進むにしたがって抑留されることが多く、一年有半を経てようやく文禄三年一二月六日に北京城に入った。

如安は北京に到着すると秀吉の講和状を明政府に提出したが、その内容は一日も早く和平を願う小西行長と沈惟敬によってすりかえられ降伏状となっていた。明では日本軍を破って京城以南に駆逐し、日本は朝鮮から全軍を撤退して和を請うに至ったと見ていた。だから秀吉の講和条件は意味をなしておらず、明に使するとすれば降伏状の形をとらざるを得ない、と行長と沈惟敬との相談で偽作したものであった。そのため明では秀吉が降を乞うたので、恩恵をもって日本国王に封じたと考えたものであった。秀吉の認識とは全く正反対で、とうてい妥協の道はなかった。

文禄四年日本への正使に任ぜられた李宗城は釜山に着き、行長の陣営で渡海を待っていたが、翌五年四月二日に出奔してしまった。恐らく、彼は行長と惟敬とが両国をあざむいて和平を結ぼうとするからくりを知り、ことの重大さに恐れをなしたものであろう。明側では副使の楊方亨を正使に昇格させ、沈惟敬を副使として釜山を発し堺に着いた。たまたま畿内に大地震が起こり、伏見城の被害が大きかったので、九月一日に大坂城で明使の引見が行われた。

和約の決裂

正使楊方亨が前に進み、国書金印を秀吉に奉呈した。誥命の要旨は次の通りであった。

「亀紐竜章(任命文書)、扶桑の域を遠錫し、貞珉大篆、鎭国の山を栄施す」

「咨る、爾豊臣平秀吉、海邦に崛起し、中国を尊ぶを知る、西のかた一介の使を馳せ、欣慕来同し、北のかた万里の関を叩き、内附を懇求す。情、既に恭順に堅く、恩、柔懐に斬靳可し、茲に特に爾を封じて、日本国王と為し、之に誥命を賜う」

翌二日、秀吉は明使一行を饗応し、相国寺の僧承兌に命じて明の国書を読ませた。このとき行長はひそかに承兌を呼んで、書中太閤の意に添わない個所があれば避けるように、と依頼した。

しかし承兌は聴かず、ありのままに読み上げた。「茲に特に爾を封じて日本国王と為し、之が誥命を賜う」という所に至って秀吉は激怒し、和約は破棄された。

秀吉は憤懣やるかたなく、その場で小西行長を斬り捨てようとしたが、承兌のとりなしと本人の陳謝によって死を免れた。こうして秀吉の認識不足と小西一派の外交の小細工が暴露され、即夜に再征の令が下された。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索