データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近代 上(昭和61年3月31日発行)

一 日清戦争と歩兵22連隊の戦闘

動員・出征

日清戦争の宣戦が布告されたのは、明治二七年八月一日であった。これより先、六月一二日には第5師団管下の第9旅団を基幹とする大島混成旅団が仁川に上陸し、京城南方の牙山・成歓の清軍陣地を抜き、京城地区の治安維持に孤軍奮闘していた。第10旅団に動員令が下がったのは六月一三日。歩兵第22連隊(長・大佐富岡三造)にも愛媛・高知両県下から在郷予備役兵が続々と到着し、野戦に向かう連隊は戦時編成に組み直され、別に留守業務で補充訓練に当たる補充大隊が設けられた。出征部隊の装備はすべて新品の支給があり、銃剣にも着(つ)け刃(ば)して出動命令を待った。このころ連隊はじめての出征と知って、兵士らの家族縁者が大勢兵営に詰め掛け、営内各所で別れを惜しむ光景が見られた。動員後間もなく、現地の道路状況の悪さから駄馬編成であった大小行李(こうり)(戦闘部隊に従う物資輸送隊)が、人力搬送に改編された。その要員として軍夫が募集されたが、人力車夫など健脚の者がこれに応じた。彼等は兵士らと共に戦場に臨み、法被(はっぴ)・股引(ももひき)・わらじばきで輸送に従事することになった。

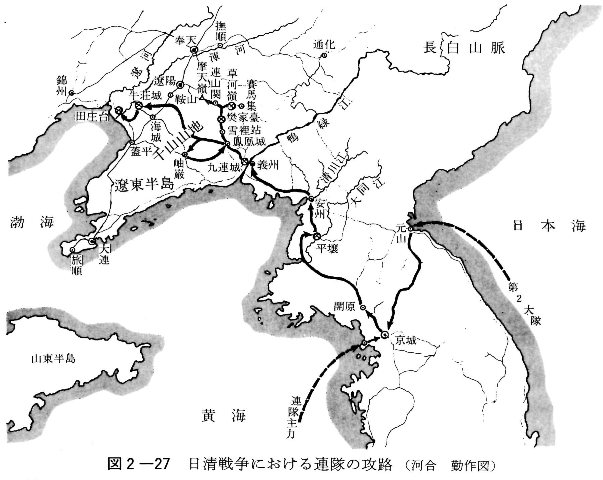

動員が下令されて五〇日、まず22連隊の第2大隊(長・少佐安満伸愛)に出動命令が下された。京城にある大島混成旅団を増援するため、清国北洋水師(艦隊)の制する黄海を避けて、日本海を航行して元山に上陸する任務が与えられた。八月三日未明、営所を出発した同大隊は、軍旗や連隊主力の将兵、沿道の市民の歓呼に見送られて高浜港から乗船し、五日朝元山港に入港した。清軍はこの地には進出しておらず、ここに連隊創設以来初の外征第一歩を無傷で印した。同隊は翌六日、京城に向けて半島横断の行軍を開始した。当時の朝鮮の道路は全く未整備でその幅も狭く、河川もはん濫するのに任せる状態で、軍夫の引く荷車も通れず、軍の行動特に補給には極めて酷(きび)しい条件であった。これに加えて郷土兵士にとっては初体験の大陸性炎暑が待っていた。このころは防疫給水の装備がなく、赤痢・下痢患者が続出して行軍から脱落する者が日増しに増加し、大隊の戦力は著しく低下した。しかし幸いにも清軍と遭遇することなく、一五日には京城に到着し、大島混成旅団と合流し京城の守備についた。この大隊の上陸は京城の次の防衛線平壌を側面から脅かす態勢となり、清軍の士気に及ぼした影響は大きかった。

連隊主力は同月一四日、県知事小牧昌業をはじめ官民多数の見送りを受け、沿道にも大勢の住民が国旗を持って歓呼する中を、軍旗を先頭に征途についた。高浜港を船出した輸送船は一五日には釜山港に入港した。当初連隊は釜山から陸路京城に進む計画であったが、大島混成旅団の増援が急がれたこと、北洋水師の動勢が活発でないこと、釜山―京城の陸路が他の梯団で混雑していることなどから、急きょ作戦が変更され海路仁川に上陸することに改められた。一八日釜山を出港した船団は海軍艦艇の護衛の下に黄海を北上し、清国艦隊に遭遇することなく二一日夕には仁川港に入港した。翌日上陸した連隊は、ここでもまた炎暑や降雨に悩まされながら急行軍し、二三日には竜山(京城西郊)に到着し、元山から先行して京城警備についていた第2大隊と再会した。

平壌の戦闘

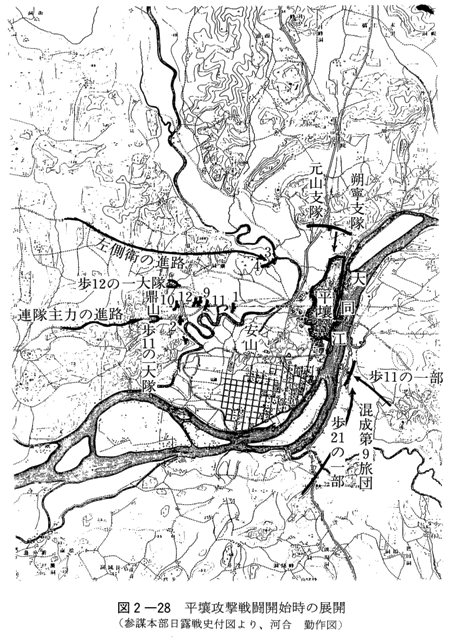

このころ、第1軍(司令官・大将山県有朋)が編成され、第5師団(長・中将野津道貫)は第3師団とともにその隷下に入った。九月初頭、師団長は部下諸隊の京城集結をみて、平壌に拠った清国軍を朝鮮国外に駆逐すべく作戦を開始した。連隊は命によってその第2大隊を京城守備のため残置し、主力は駐屯地開城を出発、師団の先頭にあって平壌に向け前進を開始した。この時もまた豪雨に禍され、補給も円滑に行われず苦難の行軍を強いられた。十二浦の渡河に手間どった連隊主力に対して、接敵が間近いとみて新しい軍隊区分が発せられた。それによると連隊(第1大隊の半分及び第2大隊欠)は前衛となり、第1大隊(長・少佐今田唯一3・4中隊欠)は左側衛となり、平壌に向かい接敵前進するよう命じられたが、一一日に発されたこの命令が実際に連隊に到着したのは一二日の午後になってであった。初めて体験する実戦における指揮連絡の不備がこの辺りから見え始めている。このようにして連隊が平壌西側の攻撃開始予定線に進出したのは、定められた九月一五日の攻撃開始時刻の数時間前であった。予定は変更されることなく、連隊は地形・敵情の偵察・隣接友軍との連繋などの諸準備のないまま、逐次戦闘加入の形でこの攻城戦に参加した。

平壌の防備は高さ一〇メートルの城壁に銃眼を備え、東は大同江の流れに託し、他の三面は城外に堡塁陣地を重畳して築いた堅固なもので、その守兵は一万五、〇〇〇、砲は四〇門という強大な戦力を持つものであった。

師団の展開は原則的には歩兵第12連隊右第一線、歩兵第22連隊中央第一線、歩兵第11連隊左第一線となっていたが、実情は遭遇戦にも似た兵力運用となった。連隊は〇六〇〇(午前六時のこと、以下この時刻標示による)ころ鼎山に進出し、〇七〇〇から安山堡塁の攻撃を開始したが、進路が清軍堡塁から見下され、その前方には沼沢地が広がる地形上の不利に加え、予期せぬ側防(陣地前の斜射側射)にさらされるなど、各隊とも苦戦に陥った。正午ころ上級司令部より戦線整理の指示を受け、部隊を後退移動させて戦力の回復を図っていた。この間この正面の戦闘は一時小康状態となったが、夕刻突然、北から攻める友軍朔寧(さくねい)支隊(歩12連隊第1大隊基幹)正面の城壁上の清軍の部隊旗が、にわかに白旗に変わった。これは清軍内部の統制の乱れによるものであった。折しも雷鳴を伴って豪雨が襲来し、戦線は一時膠着(こうちゃく)状態となった。両軍は軍使を出して開城の談判に入ったが、清軍側は雨を理由にその日の開城を渋り手間どらせた。師団長はこれは清国兵の城外脱出の策謀と判断し、各部隊に警戒を厳重にするよう指示を与えた。しかし部隊相互の連繋(れんけい)のとれないうちに、夜陰を利用した清国兵は巧みにわが間隙を抜けて、三々五々北方へ脱出した。22連隊の大部分もこのことを知らず、態勢をたて直して翌朝〇三〇〇から攻撃を再興したが、ほとんど抵抗を受けることなく城壁内に突入した。

この戦闘は、清軍の戦死傷数やろ獲品などから見れば大勝利であった。しかし陸軍がはじめて体験した攻城戦として、統率、指揮連絡、そして何よりも攻撃準備の不備について多くの反省点を残した戦いであった。

この戦闘における22連隊の損害は、戦死三名・戦傷四名であった。連隊はこの戦闘後、二三日まで平壌に宿営し、ろ獲食糧など十分な給養を得て戦力を回復した。またわが連合艦隊が一七日午後、鴨緑江沖に北洋水師を捕捉撃破した知らせも届き、わが軍の士気は大いにあがった。

鴨緑江の渡河攻撃

平壌から敗走した清軍を追って、鴨緑江南岸の義州に進出することになった師団は、九月二三日から行動を開始した。連隊は第10旅団長の指揮する第1梯団にあって、二四日早朝平壌を出発、山間の道路をとって北進した。二九日清川江に臨む安州に入ったが、この陣地の清軍はすでに退却してその影を見なかった。このころ進路に横たわる数条の河川の筏による渡河が手間どり、山越え道路はまた急坂で補給も滞りがちとなり、軍の前進は計画通り進んでいなかった。軍は鴨緑江岸に続々集結する敵情にかんがみ、一〇月一日、あらゆる障害を排除して義州に進出を命じた。連隊は五日安州を出発、一一日には義州を目の前にする所串館に到着、このとき海路輸送による補給も成功し、一七日には義州に進出した。

第5師団は二四日までに義州付近に集結を完了したが、その間連隊長以下は鴨緑江北岸の敵陣地偵察に専念した。鴨緑江は水口鎮の上流付近に徒渉点がある以外は水深が深く、安東県―九連城一帯の陣地は数一〇キロメートルにおよび、広い正面の要地ごとに堅固な砲台・堡塁を構築し、その守兵は約二万、砲八〇門であると判断された。

連隊が行動を開始する直前に、先に京城守備の任についていた第2大隊(第7中隊は京城守備のため残留)が、この戦闘に参加するために急追合流し、連隊はほぼ完全な編制でこの作戦に臨むことになった。

鴨緑江の渡河攻撃は、一〇月二五日未明、水口鎮付近における第3師団一支隊の渡渉攻撃前進によって開始された。また義州西北方には前夜から隠密裡に軍橋が架橋され、〇六〇〇同師団の主力はこれを渡って虎山陣地の攻撃を開始した。歩兵第12連隊も続いて渡橋し、その左翼を援護して戦闘に参加したが、増援する清軍の歩砲兵の抵抗は頑強であった。歩兵第22連隊は〇九四〇ころ軍橋を通過、歩兵第12連隊のさらに左翼に展開し、艾河尖・清国税関に進出した。わが軍の渡河の進ちょくに伴い清軍の反撃は徐々に弱まり、昼すぎには九連城北方四キロメートルの楡樹溝に進出、兵力を集結して明朝の攻撃に備えた。この日は数条の河川渡渉のため軍服はすべて濡れて寒気が酷しいため、この夜の露営には焚火が許されたが、九連城付近の清軍砲兵はこの火を目標に盛んに射撃を加えて来た。

翌二六日〇六〇〇、諸隊は準備を整え、九連城をその背後から衝く態勢で攻撃前進を開始したが、このとき城内に敵影はなく、砲一四門、弾薬多数が遺棄されていた。連隊は直ちに鳳凰城方面に退却した清軍を追跡して急進を開始した。

千山山地における戦闘

連隊は旅団の先頭部隊となって前進し、わずかな清軍の抵抗を排除しながら三一日には鳳凰城に進出した。鴨緑江から退却した清軍は一度は鳳凰城に集結し、同地での防御を企図したが、士気の阻喪(そそう)と地形の不利からこれを棄て、摩天嶺を占めて奉天を援護する作戦に変更したものであった。

このころ軍は冬営に入る準備を進めていたが、岫巌・摩天嶺付近に多数の清軍が集結する状況にかんがみ、凍結期以前にこれを駆逐しておく必要があると判断した。22連隊の第1大隊は一一月九日、連山関に向かって北進し、遭遇する清軍を各所に撃破しながら連山関を占領、さらに西方に前進して摩天嶺の清軍陣地の威力偵察を敢行した。このとき連山関を守備していたのは、清将聶士成であったが、わが第1大隊の大胆な行動にこれを大兵力と誤認して、わずかの抵抗の後摩天嶺に退いた。

その後連隊長も第2大隊(二個中隊欠)を率いて連山関に進出し、第1大隊と合流して遼陽方面の敵情を捜索した。また第3大隊(長・少佐三原重雄)は、第3師団の岫巌攻撃を援助してその側背を攻撃すべき命を受け、独立支隊となって一四日岫巌に向け行動を開始した。大隊長は各中隊から強壮健脚の下士卒四二名を選抜し、中尉町田経宇に指揮させて、配属騎兵とともに先行させた。大隊は随所に遭遇する清軍をその都度撃破しながら前進したが、その間町田選抜隊の奮戦は目覚ましいものがあった。敵砲四門ほかの勝利品を得て、一八日には岫巌に入城し、南方から進攻した大迫支隊と会同した。第3師団の作戦に大きく貢献した大隊は、連隊主力の草河嶺方面の戦闘の急迫に伴い再び反転し、昼夜兼行の強行軍をもって同月二二日に鳳凰城に帰還した。

これより先、一九日には富岡連隊長は連山関にあって敵情を偵察していたが、翌二〇日、その偵察中隊は連山関東方の草河城付近において清軍の歩騎連合兵と遭遇し戦闘となった。これは鴨緑江上流を守備していた勇将依克唐阿の率いる諸隊で、九連城から摩天嶺に敗退した聶士成の諸隊と合流すべく、賽馬集に到着したものであった。依は22連隊が連山関付近に孤軍突出していることを察知し、聶の軍とこれを挾撃する協約をして、二五日朝には草河嶺を守備する第2大隊の正面に、四、二〇〇の兵と四門の砲をもって来襲した。連隊長は第1大隊の二個中隊及び増援の12連隊第8中隊をこの戦線に投入し応戦した。両軍砲兵の砲撃戦も激烈を極め、その交戦は一八時間に及んだが、約束の聶の兵力はこの戦闘に来援せず、22連隊は頑として陣地を固守したので、翌朝に至って多大の損害を受けた依の軍は攻撃を断念して崔家房に後退した。この戦闘において聶の軍勢が、依との約束通り進攻して来れば、22連隊は東西に挟撃されて、重大な危機を迎えるところであった。この戦闘における連隊の損害は、戦死七名・負傷三一名であった。

このころ京城守備のため残置されていた第7中隊も戦線急迫のため連隊に急追復帰し、連隊は完全な編制に戻ることが出来た。

冬将軍の襲来とともに満州の寒さは次第に厳しさを加え、戦場には家屋も少ないため夜は露営に焚火の暖をとり、わずかに睡眠をとる状態となっていた。また後方補給力も低下し、給養は不完全な上に防寒服も到着せず、兵士は外套(がいとう)を着用して耳を布片でおおい、手袋を重ね用いて辛うじて勤務についたが、士気は旺盛でよく対敵動作にも堪えていた。

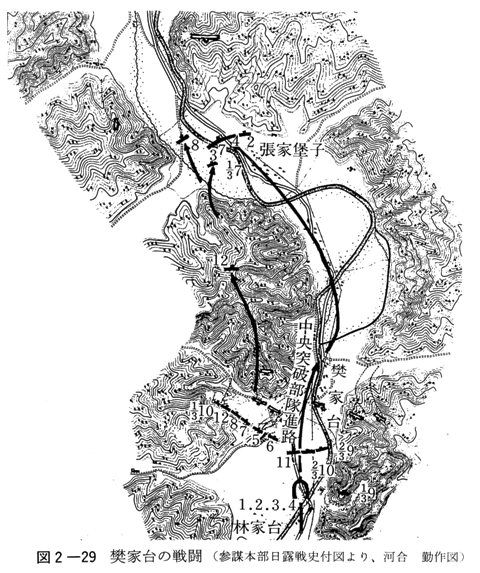

一二月はじめ、連隊は冬営に入るため鳳凰城に帰還の途上にあり、連隊本部は雪裡站にあった。このとき軍は第5師団に対し、海域を攻撃する第3師団を支援するための陽動作戦を命じた。このため、立見旅団長を長とし、歩兵第22連隊(この時はじめて完全編成に復していた)を基幹に、騎砲工兵を配属した牽制支隊が編成された。一二月一〇日、連隊長自らその前衛司令官となり、第3大隊と配属された騎砲兵中隊を率い、再び連山関に向かって前進を開始した。先行した斥候は次々と清軍騎兵に接触し、その主力部隊が近接しつつある徴候が感じられた。一〇〇〇尖兵であった第10中隊は、土門嶺において有力な清軍部隊に遭遇し、散開して攻撃を行った。第一線に追及した連隊長は樊家台付近に約三、〇〇〇の清軍兵がいるのを認め、陽動作戦を積極的に遂行する決心をし、先頭の第3大隊を右側山地沿いに攻撃させるとともに、後続の第2大隊を左側山地に展開し、戦闘に参加させた。このとき第1大隊は第一線の中央後方を開進中であったが、連隊長は機を見て第一線両大隊の援護の下に、その中間谷間の道路沿いに中央突破を命じ、一挙に清軍の中枢部に対し突入させた。この果断な両断戦法に清軍は潰乱し、死体・兵器を捨てて敗走した。一四〇〇ころから追撃に移り、日没とともに一時集結して態勢を整え、翌日再び追撃を開始して、午後には旧守備地であった草河口まで進出した。

この戦闘における22連隊の損害は戦死一一名・負傷四六名、負傷者の中には第2大隊長安満少佐も含まれていた。この時の清国軍は、鳳凰城奪回を企図して攻撃二縦隊となって南下する部隊で、連隊が遭遇したのは、敵将依克唐阿が自ら率いるその第1縦隊であった。依はこの敗退によって鳳凰城奪回を断念した。この戦闘は本戦役中における22連隊最大の激戦で、連隊では後にこの日を日清戦争の記念日とした。

戦闘後連隊は草河口付近にて警備に当たり、第3大隊は鳳凰城に来襲し撃退された清軍第2縦隊の退路を遮断する索敵に出動したが、大きな戦闘は見られなかった。

二二日、支隊長命令により連隊は前線の警備を撤し、ひそかに清軍から離脱して帰還の途についた。第3大隊は騎兵一個小隊とともに雪裡站の守備につき、連隊主力は二四日、鳳凰城に帰還し、ようやく冬営に入ることができた。

これまでの戦闘を通じて、連隊には戦死傷を上まわる病人が発生している。その第一は暖国育ちの県人将兵には体験したこともない満州の酷寒で、防寒装具の不備もあって凍傷患者が多発した。第二は栄養のアンバランスによる脚気患者の続出である。いずれも戦線の伸長に伴い補給が追随し得なかったことが、その禍をさらに大きくした。このため戦闘部隊後方の衛生医療機関にも混乱が相次いだ。収容人員に対し施設が間に合わず、後送された戦傷者の創傷に凍傷が併発し、あるいは仮収容所の患者に凍死者が出るなどの悲惨な場面も発生した。

遼河平原に進出

明治二八年一月中旬以降、海城を占拠した第3師団は、数次にわたり強力な清軍の攻撃を受けていた。直隷平野に一大決戦を企図し、大連に兵力の集結を準備していた大本営も、止むを得ず遼河平原の大掃討作戦を決意し、第1軍にこれを命じた。二月一九日、師団は鞍山站付近を攻略する命を受け、諸隊を鳳凰城から出発させた。歩兵第22連隊も第3大隊を雪裡站の警備に残し、主力は騎兵を配属されて第一梯団となり西進を開始した。二三日には黄花甸を占領、三月一日には鞍山站を望む線に進出した。

このころの満州はなお厳冬期で、人跡まれな悪路に加え氷結と吹雪とが前進を大きく阻害したが、兵士はここでもまた凍傷や補給不足に堪えて前進を続けた。

翌二日、鞍山站の清軍がすでに退却したことを知り難なくこれを占領したが、師団長はこれら敗走軍が牛荘城に集結したことを知り、急転してこの攻撃を決心した。戦闘後予定されていた休日も取り止められ、師団長・中将奥保鞏自ら第1縦隊長となって、早くも三日早朝には西進を開始した。22連隊(第3大隊欠)はこの本隊にあって崔家荘子を経て馬牙屯に向かって前進した。四日朝、牛荘城東端の囲障の清軍から射撃を受け戦闘が開始された。22連隊は一一三〇馬牙屯に進出、連隊長は第1大隊をその西端に展開させ、牛荘城東南端の清軍と対戦した。師団長からは速やかに馬牙屯を越えて前進せよとの厳しい命令があり、平坦開豁(かいかつ)な前方の地形を一進一止して東側城壁に迫った。前進を開始するとすぐに激しい敵火を浴びて間もなく大隊長今田少佐が戦死し、佐々木大尉が替わって大隊の指揮をとり、一二二〇に突撃して第1・2中隊は城東出入口の橋に、第3・4中隊は橋東北の部落に突入した。このころ第5・第3師団の諸隊も市街に進入し激しい市街戦となった。その一部兵力は北から西へ迂回し田庄台に通じる清軍の退路を遮断したため、守兵は四分五裂となりながらも、城内の建物に閉じこもり決死の抵抗を見せた。第1大隊の半分は市街に進入し、半分は街の東にある酒造工場を攻囲した。また師団の予備隊であった第2大隊の二個中隊も東北方から戦線に投入され、第3師団との連絡に成功した。清兵は障壁や窓の隙間からわが軍を狙撃し頑強に抵抗した。彼我近接のため砲兵は射撃することが出来ず、工兵が障壁を爆破してその破壊口から歩兵が突入して内部の清兵を掃討した。組織的抵抗を続けた守兵も、一六〇〇ころにはわが工兵隊の爆破に恐れをなして降伏する者が多く、激しい市街戦も一七〇〇ころにはやや鎮静したが、残りの家屋にはなお一部の守兵が潜伏し、夜暗に乗じて脱出を試みるものがあった。師団の諸隊は態勢を整理し、清兵と対したまま警戒を厳にして夜を徹した。翌五日早朝から多数の斥候を牛荘城内に出し、諸隊協力して残りの家屋を戸ごとに捜索し、潜伏した残兵を捕獲し遺棄された兵器・弾薬を収集した。

この戦闘における22連隊の損害は、第1大隊長今田少佐を含め戦死九名・負傷三九名であった。

牛荘城を攻略した軍司令官は引き続き営口を攻撃することに決し、三月六日、第5師団を第1縦隊、第3師団を第2縦隊として南下を開始した。22連隊長は第2大隊・配属騎砲兵中隊を率いて縦隊の前衛となり大高刊に向け前進した。この作戦に協力を命じられた第1師団(第2軍所属)も大石橋より前進し、昼ごろには営口を占領した。軍司令官は清軍が営口を放棄して田庄台に集結したことを知り、七日朝から第3師団にこの陣地に対し威力偵察を行うことを命じた。偵察部隊は激しい吹雪の中を敵陣直前に迫り偵察を行ったが、清軍の出撃に会ってその退却に危険な場面もあった。この状況を見た軍司令官は翌八日の偵察を援助する目的で、22連隊長にその第1大隊と砲兵一中隊、臼砲七門とを指揮し、第2縦隊(第3師団)長の令下に入らせた。八日早朝、連隊長は第3師団の偵察部隊を援助すべく田庄台に向け出発した。一三〇〇には再び軍司令官から直接命令で、第2大隊も先の連隊に増加追及させられたが、このころ第3師団は偵察の目的をほぼ達成したので、一五〇〇には連隊は第5師団長の令下に復帰することになった。一時軍命令により建制から切り離された連隊は、その後も軍の指示に従い青堆子に到り第5師団主力の到着を待ったが、師団は日没のため同地に進出することが出来ず、翌九日〇三三〇になって、ようやく師団との連絡を通じることが出来た。

九日早朝わが砲兵部隊による砲撃によって田庄台攻撃が開始された。第3師団は清軍正面を、第5師団はその左翼を、第1師団はその右翼に対し攻撃前進を開始した。22連隊は配属騎兵大隊に進路の捜索をさせ、第二大隊(長・少佐渡辺述)を前兵とし、青堆子を出発、賞軍台に達し開進に移ろうとした時、清軍歩砲兵の激しい射撃を受けた。速やかに田庄台北側の要地蔡家屯の攻略を命じられた連隊長は、前兵であった第2大隊を遼河氷上に展開させ、みずからも第1大隊(長・少佐佐々木透)を率いてこれに続行した。遼河はこの時結氷六〇センチメートルで、諸兵の通過に支障がなかった。わが砲兵の激しい集中砲火によってまず敵砲兵が制圧され、その後も応射を続けていた歩兵も〇九三〇に至って退却し始めた。第2大隊はこれらに一斉射撃を浴びせて蔡家屯に突入しこれを占領した。同地に進出した連隊長は引き続き田庄台に向かう命を受け、前同様の隊形で前進を命じたが、同地の清軍は続々と北方に退却し始めたことを知り、これを師団長に報告するとともに、進路を北に変えて新屯の北端に進出し、退却する清軍を追射した。後続の第1大隊も第2大隊の右側で第一線に進出し大三家子の西方に到ったが、清軍が遠く退去したので停止し後命を待った。一一〇〇ころには師団長も大三家子に到着し、主力部隊を新屯付近に集結させた。この戦闘における22連隊の損害は、負傷者八名であった。この清国軍は営口から後退した宋慶が総指揮をとり、牛荘城から敗走した諸隊も併せその兵力二万、砲四〇門を備え、わが軍が錦州へ前進することをこの地点において阻止すべき厳命を受けていた。八日のわが威力偵察部隊を撃退した時には一度はその志気が大いに揚がったが、九日三個師団の強攻、特に第22連隊が要地蔡家屯を奪取したこと、第1師団が田庄台の西面を迂回猛進したことによって退路が危うくなり、遂に守りを棄てて潰走した。

軍は大本営の方針に基づいてこれを深追いすることなく、この地方に駐留警備することになった。連隊は師団司令部と共に海城に移駐し、また第2大隊は営口守備隊増強を命じられ、二八日同地に移動した。

これらの作戦を通じて、県人の内、のち将官に累進した人たちも従軍していた。少佐秋山好古(士官生徒第3期・のち大将)は第1師団騎兵第1大隊長として活躍している。営口・田庄台の攻撃に際しては、第1師団から挺進して第1軍との連繋をとることを命じられた。騎兵大隊は大高刊に急進して第3・5師団長と連絡をとるとともに、営口には既に敵影なくその大部分が田庄台に後退したことを通報し、事後の作戦計画に重大な資料を提供した。また少佐仙波太郎(士官生徒第2期・のち中将)は第5師団歩兵第11連隊第1大隊長として、中尉白川義則(士官候補生第1期・のち大将)は同歩兵第21連隊第5中隊の小隊長として従軍した。

凱旋

第1軍が遼河平原の敵を掃討し終えたころ、第2軍も明治二七年中に金州・大連・旅順を占領し、年明けてからは山東半島に上陸して威海衛軍港を手中に収めた。また別の混成支隊は澎湖島に上陸してこれを占領した。この後大本営は直隷平野に清国の首都北京を求めて一大決戦を企図し、兵力の集中を始めていた。この計画では第5師団は軍の戦闘序列を離れて、奉天省の既占領地の守備につくこととなり、第3師団と逐次守備位置の交替を開始した。清国軍も奉天・遼陽に後退集結したが打撃回復に手間どり、互いに相当の距離をおいて相対した。

明治二八年三月三一日に両国間に休戦の約がなり、わが軍は占領地より進攻することなく、清国軍もわが占領地を隔たる一〇里以内に接近することがないことが取り決められた。

四月一七日には講和条約調印の運びとなり、八か月にわたる戦火はようやくここに収拾した。

復員凱旋は直隷作戦のため集結していた師団から開始されたため、占領地守備についていた第5師団は最後になった。新たに警備につく残留師団にその任務を引き継いだ後、六月末に梯団を組んで金州に集結した。22連隊の第一陣は七月一三日、大連湾にて乗船し、同一八日から二七日にかけ数陣に分かれて高浜港に上陸した。

高浜湾や沿道には、戦勝に酔った多くの人々が歓呼の嵐でこれを出迎えた。中には四国山脈を越えて高知県から駆け付けた家族も見られた。一年ぶりに営庭に勢揃いした将兵は、二八日に凱旋(がいせん)式を、続いて招魂祭を行い、補充大隊や除隊兵の解隊式もあって、八月六日復員を完了した。「海南新聞」八月一日付は、凱旋軍隊の歓迎式の模様を次のように掲載している。式は二、〇〇〇有余の凱旋兵士の分列式に始まり、歓迎式総代藤野政高の歓迎文朗読、立見旅団長の答辞と続き、大元帥陛下・凱旋軍隊万歳の三唱が城山に反響して、「萬雷の一時に鳴り渡るが如く」に山河をゆるがした。

台湾守備隊の要員派遣

日清戦争後、新しくわが国の領土となった台湾では、独立の悲願を掲げてわが軍に徹底抗戦を叫ぶ人民義勇軍の一派があった。これに対処し、警備・治安維持に任ずるため、歩兵第22連隊にも台湾守備隊を派遣すべき命令があり、明治二九年三月に第一回、同年九月に第二回、翌三〇年九月に第三回と、ほぼ一個中隊単位の兵力が一か年を期間として派遣された。この守備隊派遣はその後も日露戦争期間を除き、同三九年四月出発の第八回派遣まで継続された。

このほか同二九年一〇月には第2大隊が臨時守備隊として台北・新竹付近に派遣され、三角湧・十六寮・獅子頭寮付近の討伐に従事した。この大隊は将校以下若干の負傷者があったが、一か年の任務を終え、翌三〇年九月連隊に帰還した。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索