データベース『えひめの記憶』

伊予市誌

2 はぜ・木ろう・甘蔗

伊予市のはぜ

伊予市のはぜの栽培地は森川流域一帯と市場より稲荷、谷上山、行道山のすそ野一帯であったが今ではほとんどみかん畑となっており、所々に一~二本残っていて昔の名残りを止める程度である。また所によると、はぜの大木の切株が往時のはぜ栽培の盛んであったころをしのぼせている。

生ろう製造

各地にろう屋という屋号が残っている。これは昔の生ろう製造業者の名残りで、一面か二面の小規模な原始的な立木式でしぼっていたので、その分布は大体はぜの栽培地域と一致している。生ろうの製法は横木式と立木式があって、前者は九州、後者は広島で早くから発達していた。大洲藩では、安芸よりろう打ちをつれて帰って始めたので立木式であった。生ろうしぼりは矢を打ち込むのに天井から吊した槌で釣鐘をつくように打つのである。この仕事は重労働で郡中では島方より人夫が来ていたようであるが、重労働のために一日に一升飯を食ったと言われる。一面で一日の工程は二人で三五貫~四〇貫をしぼっていた。古老の話によると、朝四時ごろからトーン・トーンとろうを打つ音がしていたそうである。この生ろうから「びんつけ」「ろうそく」などを作り、更にさらしろうを製造していた。

さらしろう

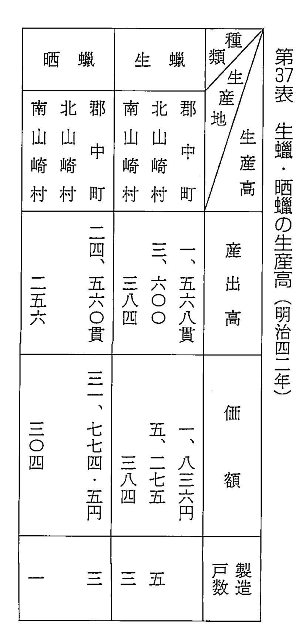

伊予のさらしろうは、宝暦年間内子に芳賀弥三郎がろうそくをともして便所に行き、手洗水に滴りが白く結晶しているのを見てさらし法を研究し、「伊予式箱さらし法」を改良したといわれている。ろうのさらし方には、この外に九州のアンペラさらしというのがある。もちろん、いずれも天日さらしろうであり、最盛期には本県に一〇〇軒近いさらしろう屋があった。伊予市旧町村の生産高は第37表のとおりである。

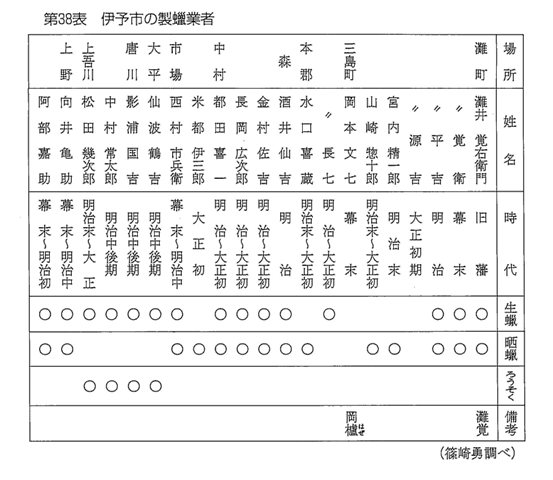

藩政時代から大正時代初期までの伊予市における製ろう業者は第38表のとおりである。

これらの人々によって製ろうが行われていた。中でも灘覚の屋号で知られた灘井が、この地方での製ろう業界の重鎮であった。次いで中村の都田喜一である。都田では、すぐそばを流れている森川の水を、家の中に引き込んで、さらしろう製造に都合がよかった。

市場の西村市兵衛は旧藩時代から油業、製ろう業を営み、新谷藩の御用ろうを勤め名字帯刀を許されていた。また、その功により藩主から紋入りの上下を拝領した。現在北山崎小学校に寄贈されている。一代で産をなした人で、都田とともにはぜの相場を決めていたという。

米都伊三郎は都田の弟で米都家へ養子に行き、兄の生ろうを賃ざらしで産をなした人である。また、進取の気性に富んだ人で大正時代初期にろう相場の下落で直ちに廃業し、観光船の建造を思い立ち、資金を集めて古飛行機のエンジンを改良し、プロペラ船を建造して走らせてみたが失敗してしまった。

辻屋忠六は宝暦の頃、下吾川の辻から灘町に出て商売を始めた。辻から出たので辻屋と言った。大洲藩が木ろうの製造を奨励していたころであり、生ろうを原料として椿油や菜種油を混ぜて製造を始め近郊に売り歩いた。当時は男も女も、髪結いはびん付け油を使っていたのでよく売れた。

三代目和助の時代は特に隆盛をきわめ、文政から天保に至るころは年平均二、〇〇〇斤を製造したと同家の記録にある。この全盛期に、藩への献金が度々あったので藩主より名字帯刀が許され、上下を頂戴し庄屋格の待遇を受けて仲田姓を名乗った。この三代目和助か俳人蓼村である。

製ろう業の衰微

明治維新の開港により石油が輸入されたこと、一八七一 (明治四)年の断髪令によって男の〝まげ〟が切られ、婦人の日本髪が洋髪になったことなどによって一時製ろうは衰えたが、明治時代中期より末期にかけて木ろうの利用範囲が拡大され、織物用・ろうそく用・化粧用・製紙用・皮革用などに利用され、ろうそくの騰貴によって盛況時代を作った。

はぜの実から取った木ろうの生産は、全国の四〇%を占め全盛時代を迎えたが、大正時代の初期になると電燈の普及や動植物の脂肪の利用、コールタール等を原料としたパラフィンの発明などで木ろうの使用が激減した。そのため、ろうの価格は暴落を来たし、その生産が衰微した。

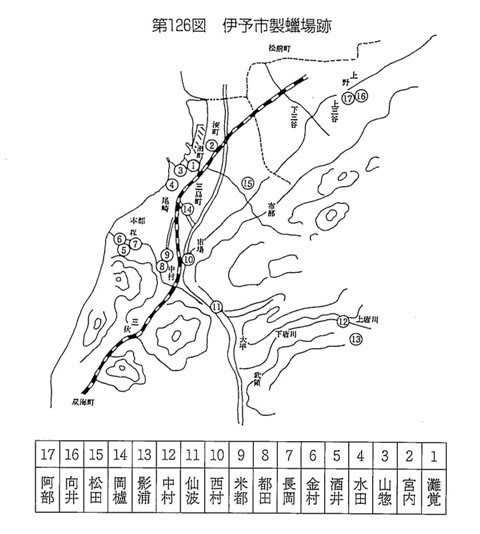

伊予市製ろう場跡を示すと第126図のとおりである。

県下の製ろう業者の推移を見ると次のとおりである。

一九〇六年(明治三九) 三七七軒

一九一二年(大正元) 二四〇軒

一九二六年(昭和元) 三八軒

戦 前 一六軒

一九四五年(昭和二〇) 二〇軒

一九四八年(昭和二三) 急 増

一九七三年(昭和四八) 二軒

森川のほとりでも一九五〇(昭和二五)年ころまで買付人が、はぜの実の採収に来ていた。今では、かつてのはぜの栽培地はみかん園になり、はぜは路傍に点在するに過ぎず、ただそれが、かつての特産物として栄えた名残りをとどめている。

甘庶栽培

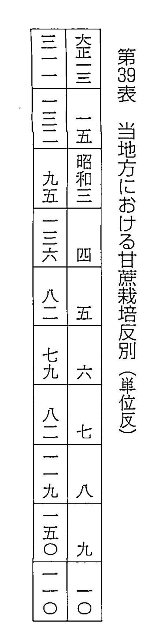

一八四八(嘉永元)年讃岐より移入した甘蔗を下吾川部落に於て試作したが、その後二五年間は、これを栽培する者が増加しなかった。一八七二(明治五)年ころから砂糖の需要が増加するのに伴って、栽培をする者が増加し一九一〇(明治四三)年には、植え付け面積は一町九反(一・九ヘクタール)で粗糖生産額は六石(二四〇㎏)であった(『郡中村郷土誌』)。その後約数十年間の全盛期を招来した。特に日露戦争から大正八、九年ころまでが最盛期で黒田と新川で一二軒ほども製糖業者があった。砂糖きびは目平千貫といい、よく水を汲んでやると丈が伸びて、一、六〇〇貫位取れていた。当時郡中地区で三万円の収入をあげていた。

しかし、大正時代の初期より漸次台湾砂糖の生産増加に圧迫された結果、苦境に陥り作付段別も次第に減少し、一九三五(昭和一〇)年ころでは作付反別一一〇反、価格六、三〇〇円程度で僅少な生産となり、且つ製品は粗雑で販路は縮小されたが、戦時中から終戦後再び盛んになり、活気をおびていたが、一九四九(昭和二四)年ころ全く衰えた。

甘蔗栽培当時の状況を示すと第127図~第128図のとおりである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索