データベース『えひめの記憶』

双海町誌

第一一節 一生の儀礼

一 帯取式・名っけ祝・宮参り・正月祝

(1) 帯 取 式

妊婦が五か月目に入った戌(イヌ)の日に、里方から腹に巻く帯が送られてくる。赤か白の木綿一反で、これを岩田帯といい、初めての妊娠のときがほとんどである。

妊婦はこの帯を常に腹に巻いて、腹のなかの子どもが安定するように、また太りすぎないようにするのである。イヌは産が軽いといわれることから戌の日が選ばれた。また、五か月というのは、このころから腹のなかの子どもの活動が活発になるからであった。

この岩田帯を初めて腹に巻く日には、トリアゲバアサン(産婆)が結び始めの儀をしてお祝いをする。この儀式を帯取式といった。今でも、帯料として、祝金などが贈られている。

(2)名つけ祝

子どもが誕生して五日目か七日目に、名前をつけ、餅をつくって酒肴をかまえ、親類や隣近所・産婆等を招待してお祝いをする儀式が名つけ祝である。特に盛大に祝福されたのは長男の名つけ祝であった(次が長女)。

子どもの名前を書いて神棚にはりつけた。お祝いの餅を配るときも、その名前を添えて進呈した。里方からは初着が贈られ、お祝いに参加した人や知人からも祝儀やお祝いの品が贈られた。

ちなみに、産婆のことをトリアゲバアサン、ヒキアゲバアサンといったが、これは生まれたばかりの嬰児を霊魂界から人間の世界に引き上げることを意味したのである。産婆が取り上げたからには、いよいよこれを人間並みにするため、ウブガミタテの儀式があった。ウブノメシを神棚に供えてウブガミを祀り、このウブノメシを赤ん坊に代わって産婆が食べるのである。現在は、ほとんどが産院で出産するので、産婆関係の風習はなくなってしまった。

(3) 宮 参 り

誕生後、男児は三二日目、女児は三三日目に、晴着を着させて宮参りをし、氏子入りをする。通常、父親又は祖母が抱いてお参りをする。そのとき泣く赤ん坊は、縁起がよいとされたので泣かない場合は、手足をつねって泣かせた。

また通例、一〇〇日目にはモモカの祝いがあった。

(4) 正 月 祝

誕生した年の次の正月を迎えるとき、男児には武者人形や武具の飾りのついたユミイタ(破魔引篩)が、女児にはテマリが贈られた。ユミイタはかけて飾り、テマリも柳の木につるして部屋に飾った。これらも長男・長女の場合がほとんどであった。現在は相当省略された形で残っている。

二 初誕生祝、七・五・三、その他の儀式

誕生祝いは毎年簡単になされるが、第一回目だけは盛大に行われた。餅をつき赤飯を炊いて、それを親類・知人・隣近所に配る。お祝いの客もあった。これも長男・長女の場合が盛大であった。

この祝いの席で、赤ん坊の健脚を試すために一升餅を背負わせて歩かせる風習があった。

その後、三歳ごろにオビトキ、ヒモトキの儀式があり、七歳になるとヒモオトシの儀式があった。このように、子どもたちには様々な儀式が行われた。特に長男に対しては厳格な儀式が執り行われた。

七・五・三は、三歳が男女とも、五歳が男児、七歳は女児が対象となる。十一月十五日に晴着をつけてお宮参りをする。これは、この年を一つの折り目として、それまでの無事息災を神やまわりの人々に感謝し、更に今後の健康を祈念するものであった。

そのほかの儀式としては、七歳ごろの女児のユモジ祝、一三歳ごろの男児のヘコ祝というのがあった。

三 お節句の祝

(1) ひな祭り

ひな祭りは、遠い昔、紙や布で小さい人の形、つまりカタシロ(形代)としての紙びなをつくり、これに一切の身にふりかかる災難を負わせて川や海に流したり、祭壇に置いて幸せを祈ったことから始まった。

それが時代とともにだんだん進み、人形づくりも上達して、調度品であるたんす・つくえ・重箱・鏡などと併せて飾られるようになっていった。内裏びな・官女・五人囃子などは、一般人には眺めることのできない宮廷・公家などの別世界に憧れを持つ者に応えてできたものといわれる。

しかし、これらは相当な家柄の家で飾られたもので、一般家庭では手製の紙びなや土偶式のひな程度を飾ったのである。

一般の家でひな祭りが行われるようになったのは、明治の半ばごろからであった。母の里家から送られるのが内裏びなで、親類や懇意な人ほどよい雛を送った。なお、子どもや若者たちがひな壇の前に集まり、お菓子・菱餅・豆いり・おすしなどを食べる四月四日を、ひな荒らしといった。

(2) 端午の節句(月おくれの六月五日)

五月五日に男児の成長を祝う行事である。武者人形などが描かれた大きなのぽりは母方の里などの身近な親類から送られ、鯉のぼりや吹き流しなどは親類・隣近所から送られた。「鯉幟ここにも日本男児あり」といわれるように、端午の節句は男児の節句・男児のお祝いということになっているが、ひな祭りと端午の節句とはもともと分けて始まったものではないらしい。

伝説にもあるように、岡の烏帽子岳城にいた稲葉帯刀が、土佐の長宗我部元親の来攻にあった際、ちょうど五月の節句であったため、敵の旗を岡や三島あたりの民家に立ててあった五月幟と見間違え、油断をしていたために落城の悲運にあったといわれるように、早くから五月幟を立てていたことは事実である。しかしこの風習も、一般民衆に流行したのは明治になってからであった。

端午の節句は、男児の成育をのぼりや鯉の吹き流しに見立て、五月の風にはためく元気で勇ましい成長の姿を願った。

四 年祝いと厄

今日普通にいわれている厄年は、三・七・九・一三・一九・二五・三三・四二歳である。このうち四二歳は男子だけ、三三歳は女子だけとなっている。これはちょうど伸びゆく竹の節のようなもので、そこを通らなければ先に行けない人生の関門といわれた。厄年とされた年齢は、身体的にも精神的にも変化の年齢であり、厄難にあわないように、厄逃れとか厄落しが考えられたのだという。

厄のなかでも、四二歳男子と三三歳女子が最も難とされた。これを無事に越すために、四二の祝い・三三の祝いが行われた。氏神に参拝して身の安全を祈り、身につけているものを四つ辻に捨てて、厄を逃れようとした。彼らは親類や知人から祝福された。特に三三歳の女子には里方から帯が送られた。

なお、昔とはやや形式が異なるが、六〇歳で還暦を祝う風習が各地で一般的に行われている。

還暦とは、自分か生まれたエト(干支)の年に戻るということで、本家がえりともいう。これを機に家長は隠居したり、子どもから赤い着物を送られる風習もある。この年には、神社に参拝して厄払いをしてもらい、お祝いの宴を開く。昔はお祝いの席で八木を親類・縁故者・旧友・知人から送られた。交際の多い人は、年の数よりも多かった。ちなみにこの年祝いは、子どもが主催して祝うものである。

このほか、七七歳の喜寿や八八歳を祝う米寿、九九歳の白寿の祝いなどがある。

五 結 婚 式

結婚は、戦前までは家と家の結合(特に長男の場合)を意味したものであった。

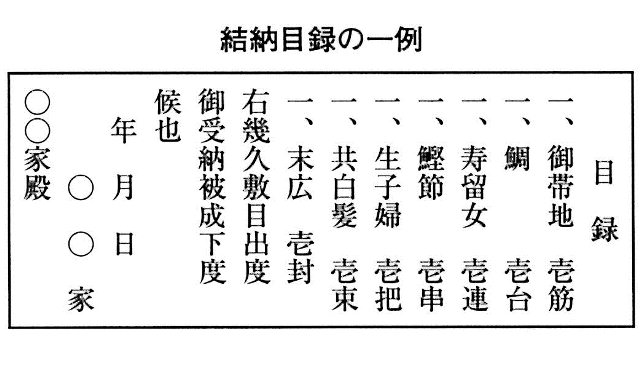

結婚の約束ができると結納の儀が行われる。結納の儀は、大安のような吉日を選ぶことが多かった。男の家ではノシ紙に目録を書き、それぞれに品物や金子を添えて仲人に託す。仲人はそれを女の家に持参する。女の家ではそれに対する領収書としての目録を書き、袴料を添えて返す。なお、この目録に書く品物及び種類は、地方の習慣・家の流儀によって異なり、結納料の金額も両者間の話し合いによって異なる。

領収書は、次ページの結納目録の形式と同じもので、最後の文句「右幾久敷目出度正受納致候也。○○家殿」だけが変わる。

結納の儀は結婚の約束であり、後日これを破った場合は、男のほうであれば結納料は全部破棄、女のほうであれば受け取った結納料の倍返しという社会的習慣があった。もっとも、両者の話し合いで様々変わることはいうまでもない。

結婚式の日には婿入りがある。すなわち、新郎と仲人が嫁迎え人や人足をつれて新婦の家に行き、新婦を迎えるのである。この婿入りの際、道中の人が「婿入りだ」と叫んで新郎に水をかける風習があった。

新婦が新郎の家に来て、三三九度の盃が交わされるが、その際に近辺の老若男女が障子に穴を開けて覗き込んだり、様々な言葉を発して笑わせたりした。特に若い男子などは、式場のそばに墓の石塔を担ぎ込んだり、大根や芋で男女の性器を模して持ち込んだりする悪さをした。しかし、これらはかえって縁起がよいこととされた。

昭和後期には専門施設で結婚式や披露宴を行うようになり、これらの風習はなくなった。

翌日は、新郎新婦がそろって新婦の家へ里帰りにいく。その際、人足に土産を入れたカゴを担わせた。新婦の家では塩あんこの入った大きな紅白の餅をつくり、人足に持たせた。人足はカゴに入れて持ち帰り、隣近所に一重ねずつ配った。しかし、この餅の重さに人足はへこたれたものだという。昭和中期ごろからは新婦の家に里帰りする程度になった。

六 葬 式

人が死亡すれば、ツゲニンという組中の者が、親類や知人に知らせに行った。このツゲニンは必ず二人で、途中へは決して立ち寄らず、ツゲて帰った(今では電話で知らせている)。

知らせを受けた家では、驚きながらもツゲニンに飯を食べさせた。その飯は、新しく炊いたものではなく、間に合わせのものが習わしとされた。

組中の者が、お寺へ行ったり、役場や医師の家へ行ったりするなど、すべてのことを手配した。行動はみな二人連れであった。

死んだ晩は、縁故者や組中の者でお通夜を行い、翌日の葬式の相談や炊事の準備、仕事の手分けなどを話し合った。葬式に使う品物を買うために買物帳がっくられ、お悔やみ金や会葬の受付をする帳面もっくられた。男は主として葬具の装飾や墓の穴掘りを担当し、女は当日の食事の準備に当たった。なお、亡者の湯灌・入棺・衣類及び持参物などの処理は近親者が担当した。

出棺時には、戸口で茶わんを割った。これは、亡者が生前に神仏に願をかけていた「願ほどき」といわれる。

組中の代表者が役付を呼び上げ、近親縁故者から順々に亡者のために様々なものを持って行列した。この順位はショウブワケに関係したといわれる。その品物の大体をあげておく。

①火手 ②旗 ③燈籠 ①天茶 ⑤天水 ⑥四花 ⑦香爐 ⑧枕飯 ⑨杖笠 ⑩位牌 ⑪棺前 ⑫棺 ⑬棺後 ⑭天蓋 ⑮覆

庭葬礼は、鐘をならしながら棺とともに右に三回廻った。その意味は、右の胸は釈迦が受け取る、中の胸は地蔵が受け取る、左の胸は阿弥陀が受け取るというのである。

土葬の場合は、そのまま鐘をならしながら墓地に行き、墓穴に納めた。火葬の場合は、火葬場までの野辺送りの際に、火手が道案内・悪魔払い・清めなどの務めを果たした。現在は土葬は法的に行われないことになっている。

副葬品は、さえん袋・数珠・一文銭・握り飯・嗜好品などであった。女性の場合は、髪道具なども含まれた。また、近親者(特に配偶者)の爪や髪をさえん袋に入れる場合もあった。葬式と食物に関することも記述しておく。死者にはマクライノメシ(枕飯)が供えられた。これは通称ヒノメシ(忌の飯)といわれた。これを近親者が食べることによって、死者との関係が切れることを意味した。

また、地域によって多少異なるが、死んだその年の十二月のミウマの日に餅をつき、鳥が泣かないうちに墓参りをし、家人や親類の人たちが藁を燃やしてその餅をあぶって食べる風習もあった。その際、餅を切った包丁に餅を突き刺し、それを肩ごしに後ろに突き出して食べた。この餅はミウマの餅と呼ばれ、家人とともにする正月(巳正月)はこれが最後であるということを意味した。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索