データベース『えひめの記憶』

えひめ、女性の生活誌(平成20年度)

(1)誕生から嫁入りまで

戦前から高度成長期までの女性は、どのように育ったのであろうか。

ア 下の子を背負って学校へ

四国中央市の**さんは「女の子は炊事をよく手伝わされました。母親の手伝いをするのが当然のような時代でした。小学生のころは、子守りのため、みんな下の子を連れて学校に行っていました。親は朝早くから田んぼで働いていたので、下の子の世話は上(姉)がやらないといけなかったのです。校長先生が壇上でお話をしていても、弟は勝手に上がるし、教室の中は走り回るし大変でした。学校に行く時分に弟や妹はまだ寝ていたので、連れて行くのをつい忘れてしまったことがありますが、家に帰ってみると、泣いてあばれて障子は破るし、大便、小便はするし、後始末が大変でした。」と話す。

保内町の**さんは「家の手伝いは子どもでも男女で違っていました。女の子は炊事や掃除の手伝い、男の子は山仕事の手伝いなどをさせられました。下の子の守りは女の子の仕事で、下の子をおんぶして学校に連れてくる子もおりました。」

新居浜市の**さんは、「私は小学校5年、6年の2年間、11歳下の妹を背負って学校に行きました。教室では、教壇の横に箱が置かれてあり、その中に妹を入れました。その箱の中に二人くらいの赤ちゃんは入りました。授業中は結構静かにしていたように思います。おむつは担任の女の先生が替えてくれました。お昼がきたら家に連れて帰り、母にお乳を飲ませてもらい、午後もまた背負って学校に行きました。これを2年間続けました。当時(昭和20年代)は下の子を学校に連れて行くことは珍しくなかったのです。みんなが遊んでくれるし、大勢の声が聞こえるから楽しかったのか、授業の邪魔になることは少なかったです。小さな子どもが教室にいる日は先生もあまり怒らなかったので、クラスでいつも怒られている子は、下の子を連れてくるよう友達に頼んでいました。夏に友達と泳ぎに行きたくても、子守りがあるので親は行かせてくれません。そこであるとき妹を連れて海に行き、近くの土手に帯でくくって動けないようにして妹を置き泳いでいたら、帯がほどけて妹が海に落ちたことがありました。すぐ気がついて事なきを得ましたが、後で親に怒られました。」と話す。

イ 女性と学校教育

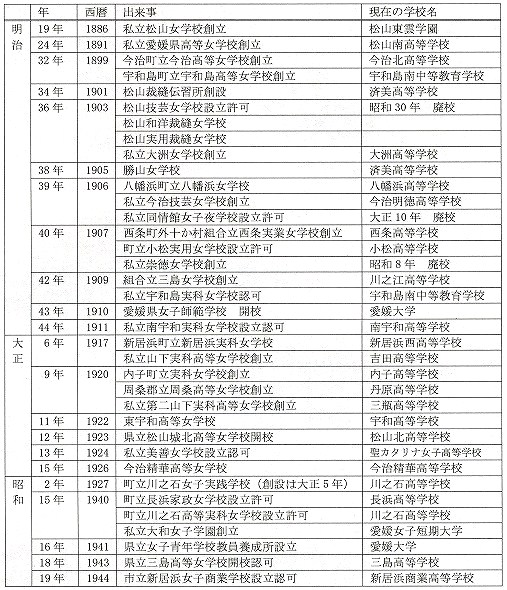

愛媛県で最初の女学校は、明治19年(1886年)創立の私立松山女学校(現松山東雲学園)である。これは四国でも初めての女学校だった。ついで明治24年に私立愛媛県高等女学校(明治34年から県立松山高等女学校、現愛媛県立松山南高等学校)が創立される。この後、今治高等女学校(現今治北高等学校。明治32年町立として創立。)、宇和島高等女学校(現宇和島南中等教育学校。明治32年町立として創立。)が開校する(図表1-2-3参照)。明治、大正年間に県内では公立、私立合わせて30近くの女学校が設立されるが、そこに通うことができた女性は限られていた。大正15年(1926年)における本県の女学校進学率は15%であった。女学校での勉強内容は、家事・裁縫・手芸などに重点が置かれ、いわゆる「良妻賢母」の育成が目的であった。

当時女学校を卒業した後の進路について、松山高等女学校を例にあげると、昭和8年の卒業生181名のうち、104名が家庭(家事手伝い)、51名が就職、残りの26名が上の学校に進学している(⑯)。戦前は松山高等女学校の卒業生といえども高等教育を受ける女性は少なかったのである。

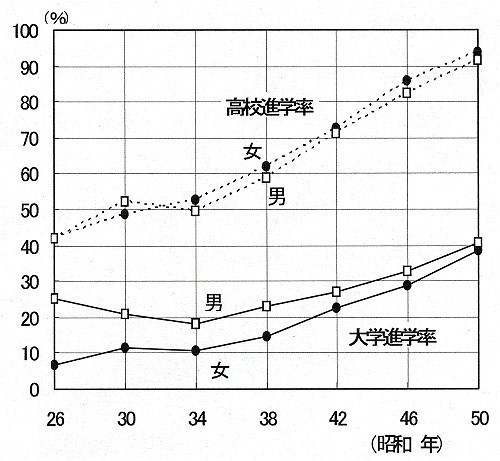

明治38年(1905年)当時、女子の中等教育機関への進学率は4.2%であり、大正14年(1925年)に14.1%、昭和25年(1950年)38.0%となる(⑰)。女性の多くが中等教育(現在の高等学校、戦前の尋常小学校の上位学校)を受けられるようになるのは戦後の学制改革を待たなければならなかったし、高等教育(大学、短大、専門学校)へ進学する女性が増えるのは高度経済成長の時代になってからであった(図表1-2-4参照)。

保内町の**さんは、「女が上の学校に行きたくても『女に学問はいらない。』という時代だったし、男は『長男は家を絶対に継がんといかん。』という時代でした。女の子を上の学校に行かせたら『学校出してどこに嫁にやる気じゃろう。』と陰口をたたかれる時代でした。男の子も学校の先生から『勉強ができるので中学に行かせてはどうか。』といわれても、『長男をよそに出したら、家がいけんようになる。』と父親が断る時代でした。今そんなこと言っても子どもは言うことを聞きません。しかし今は長男をよそにやるから跡継ぎがいなくなってしまうのです。」と話す。

新居浜市の**さんは、「年寄りの話によると、垣生(はぶ)は新居浜でも生活の近代化が一番遅かったようですが、ただ教育には熱心だったといいます。主婦が出て行く学校のPTA活動も熱心で、垣生出身の学校の先生も多くおります。親が苦労している分、子どもにはそれをさせたくないという親心でした。それでも『女の子に学問はいらない。』ということはよく聞きました。私も明治生まれの父に『女に学問はいらん。』と反対され、大学には行けませんでした。会計士になりたかったのですが、あきらめるほかなかったのです。当時はそんな時代でした。後に妹も父に反対されましたが、兄(長男)が『今はそんな時代ではない。』と父を説得したので、進学できました。」と話す。

東温市の**さんは、「私は両親が大阪で商売していた関係で、女学校を出てからあちらの専門学校(現在の大学)に進みましたが、戦災で焼け出され、途中でやめたことになっています。当時は専門学校に進む女性は少なく、女学校に行くのも100人のうち3人か4人でした。」と話す。**さんは「昔は南吉井村と北吉井(きたよしい)村があり、共立の吉井中学校がありました。この中学を卒業するとき、半分は高校進学、半分は就職でした。集団就職で京阪神に行く子も多かったです。私は高校に行きましたが、いくら頼んでも父が大学には行かせてくれませんでした。」と話す。**さんは「新制中学ができるまでは、中学校や女学校に進学したら松山まで通わなければならなかったので、川内から進学する者は少なかったです。伊予鉄での通学は、前の車両は男子、後ろは女子といった感じで分かれて乗っていました。登下校時に男女が一緒に話していたら、みんなに白い目で見られる時代でした。」と話す。

松山市の**さんは、「小学校を出て女学校に進学する女の子は、私のクラスでは40人中6人でした。当時はクラスも男女別々でした。私が田窪から東雲女学校に伊予鉄で通っていたころ、汽車は1時間に1本しかなく、朝はよかったのですが、帰りは学校の都合でちょっと遅れたら1時間待たなければなりませんでした。今の子は電車の待ち時間に高島屋に入ったり、喫茶店で時間をつぶすことができますが、当時女学生は買い食い厳禁で、そんなことが見つかれば先生にしかられ、停学ものでした。男女交際についても厳しく、小学校6年生のとき手紙のやり取りをしているということで同級生が先生にしかられたことがありましたが、女学校でも男女交際は禁止でした。」と話す。

松野町の**さんは、「私は尋常高等小学校を出てから、友達と一緒に挺身隊(ていしんたい)(14歳以上、25歳以下の女性によって構成されていた勤労奉仕団体)で彦根(ひこね)(滋賀県彦根市)に行き、働きながら近江(おうみ)高等女学校(現私立近江高等学校)に通いました。挺身隊で働いたのは近江航空株式会社という飛行機を作る会社です。午前中は女学校の授業を受けて、午後は工場で飛行機の部品を作りました。この工場には三間(みま)(現宇和島市)や双海(ふたみ)(現伊予市)の人も働いており、愛媛県からたくさん来ていました。女学校の勉強は国語や歴史、家庭科などがありました。会社の食事は粗食でしたが、三度三度きっちり出ました。戦争が終わってすぐ松野に帰ったので、女学校は卒業していません。帰ってからはしばらく家で花嫁修業をしていました。」と話す。

ウ 花嫁修業と奉公

学校を出た女性は、結婚するまでに料理や裁縫などを身に付け、嫁入りの準備をした。また、貧しい家では口減らしに、経済的にゆとりのある家でも花嫁修業のために都会などに奉公に出されることが多かった。料理については子どものころから母の手伝いを通じて身に付いていったが、裁縫(和裁、洋裁)については、近所の人に付いて習うか、洋裁学校に通う女性が多かった。

洋裁学校は、大正末期ころ一般に普及しつつあった洋裁を推し進める運動の中で発生する。大正8年(1919年)東京に、並木伊三郎により並木婦人子ども服裁縫教授所(現文化服装学院)が創設され、我が国最初の服装教育の学校となった。同15年(1926年)には東京に杉野芳子のドレスメーカー・スクール(現ドレスメーカー学院)が創立する。しかし洋裁学校のブームは戦後になって、昭和20年代半ばに訪れる。ブームの背景には、戦後の自由な時代を象徴する華やかな洋裁への憧れや、衣料事情が悪かったことがあげられる。とにかく既製服のあまりない時代、女性たちは家族の着る服は自分で作っていたのである。当時の若い女性にとって洋裁を習うことは、雑誌を通して知った新しいファッションの夢を自分で実現する手段であるとともに、技術を身につけて手に職を持つ方法でもあり、良き花嫁、良き母親になるためにも必要なことであった。

(ア)地域での花嫁修業-洋裁・和裁、お茶・お花-

保内町の**さんは、「洋裁、和裁、編み物などの学校は、花嫁修業の娘さんだけでなく主婦の人も通っており、夜に行ったりしていました。私も編み物学校は夜に通いました。おしゃれといっても、わたしら学校を出た時分にパーマはなく、髪型はお団子でした。戦前にパーマなんかかけたら大ごとでした。戦後になってすぐにパーマ屋さんができ、あの当時は年寄りに至るまでみんなパーマをかけました。そのころからスカートやブラウスがはやりだしました。戦前にワンピースを着たりする女性は『ハイカラさん』で、人と違う格好だったのでよくは言われなかったのです。昭和20年代ころまでは、女が肌を出したり乱れた髪をしたらいけない時代で、朝起きたら頭をきちんと結ってから旦那(だんな)様を起こすようにと、嫁入りした時(昭和25年)に姑からはっきり言われました。高度成長期になっておしゃれも進み、姑も半そでの服を作ってくれと言うようになりました。」と話す。**さんは、「和服から洋服になるころは、川之石ドレスメーカー専門学校(昭和25年~平成元年)にみんな行っていました。そこを卒業してから家で近所の人に教えるようになった人も多いです。当時は子どもの服は全部母親が自分で縫っていました。ミシンも嫁入り道具として持参しました。私は嫁入り前に役場に2年間勤めました。当時は池田勇人首相の所得倍増計画の時代で、給料がどんどん増え、結婚で仕事をやめるのはもったいないと思いました。給料が増え経済的に豊かになり、電化製品を購入して家事も楽になり、生活全般にゆとりが出てきた時代でした。私の同級生は、中学を出て高校に行く子が半分、残りは都会に働きに出ました。集団就職で関西方面に行く子が多かったのですが、ほとんどが向こうで結婚しました。」と話す。

新居浜市の**さんは、「私は嫁入り前の3年くらいの間、洋裁(ドレメ)と和裁を習いに行きました。当時は住友別子病院の寮(全寮制)に入っており、ここには100人以上の看護婦がおりました。看護師の仕事が一勤(昼間の勤務)のときは行けないのですが、二勤(夕方から夜中)とか三勤(夜中から朝)のときにお弁当を持って習いに行きました。ドレメに通うのは楽しかったのですが、働きながらなので毎日は行けませんでした。」と話す。**さんは、「嫁入り前に会社に勤めていましたが、仕事が終わってから文化服装学院に3年くらい通いました。その後、編み物も習いに行きました。ほかにお茶、お花も習いました。当時新居浜市内には、洋裁、和裁や編み物を教える学校がけっこうありました。仕事の帰りに会社のみんなと行きましたが、家に帰れば家事が待っていたので、仲間と一緒に習うひとときは本当に楽しかったです。」と話す。

松野町の**さんは、「和裁は花嫁修業のひとつとして嫁入り前に西組(にしぐみ)の先生について習いました。吉田に働きに出る前のことです。朝から晩まで教えてもらって1年くらい通いました。洋裁は見よう見まねで覚えました。当時既製品はあまりなく、呉服屋できれを買ってきては自分で縫って子どもに着せました。型紙は毎月予約購入していた『主婦の友』にありました。ブラザーの編み機を買って編み物もしましたが、これは少し習いに行きました。」と話す。

【休刊となった「主婦の友」】

「家庭の幸福と女性の地位の向上」を目指して大正6年(1917年)に創刊された雑誌「主婦の友」が平成20年(2008年)6月号で休刊となった。「主婦の友」の創刊にあたって、「主婦」とは一家を支える二つの柱、主人に対しての「主婦」と位置付けられた。「主婦」は造語だったのである。しかし、それまでの「おかみさん」に代わる「主婦」という言葉は新鮮で、料理、家計、育児、健康などすぐに役立つ実用的な記事が多くの女性に愛された。ピーク時には160万部を超える部数を誇っていたが、専業主婦の割合が1980年代から減少、1986年の男女雇用機会均等法施行により、働く女性の割合が増加、女性の未婚率も上昇する中、部数は減少していった。主婦の友社の村田取締役によると「自己犠牲を伴うニュアンスを持った『主婦』という言葉と、主婦向けの雑誌の内容が今の二十~三十代の女性に受け入れがたくなったのでは」と見ている(⑱)。「仕事や家庭に縛られずに私らしく生きる」という意識を持ち始めた女性に「主婦」という言葉が敬遠されるようになったのであろうか(平成14年度版の厚生労働白書によると、昭和33年当時、夫が雇用者である妻のうち、専業主婦の割合は74.9%もあったが、平成に入りずっと50%を割っている。)。

(イ)奉公に出されて

保内町の**さんは「嫁入り前に花嫁修業の奉公に出ていたのは、私たちの前の世代です。私の姉は大正7年(1918年)生まれですが、その世代の人たちはみんな行きました。奉公してきちんとできない人はいい嫁になれないというのが当時の年寄りの考え方でした。川之石からも西宮(にしのみや)(兵庫県西宮市)あたりの大きなお屋敷に奉公に出ていたのです。しかし私らの世代以降は、ほとんどの者が地域に残って花嫁修業をして嫁ぎました。」と話す。

四国中央市の**さんは、「私は尋常小学校6年の卒業の日に、大阪のおじの家に奉公に出されました。実家が貧しかったため、口減らしで奉公に出されたのです。出発のときには、三島の築港(ちっこう)に担任の先生が見送りに来てくれました。私は伝馬船で沖に泊まっていた『みよし丸』に乗り込み、大阪に向かいました。おじの家は洗濯屋をしており、そこに3、4年いました。ここには、田舎から奉公にきた若い衆も何人かいました。大阪から帰る少し前には、アメリカ帰りの夫婦の家に女中奉公に出ました。生活全般が洋式で、テーブルがあり、朝食はパンでした。夫婦には子どもがいなかったので、奥さんに料理を教えてもらったり、本当に大事にされました。私の同級生はかなりな数が奉公に出ていました。」と話す。また**さんは、「戦前は花嫁修業として都会に行儀見習いの奉公に出ることは多かったように思います。上の学校に行っても、卒業した後奉公に出ていたように思います。東京や大阪で3、4年過ごし、帰ってからお嫁入りした人はたくさんいます。昭和10年(1935年)ころ、宇摩地域には川之江女学校(現川之江高等学校)、実科女学校(現三島高等学校)、実業学校(現土居高校)の3つ女の子の通う学校がありましたが、これらの学校に行った子も卒業してから花嫁修業で都会に出たのです。昔は田舎と都会では生活のレベルに雲泥の差があり、みんな都会にあこがれました。中には都会がよくなって帰ってこない子もおりました。」と話す。

(ウ)活発だった青年団

東温市の皆さんは、「戦後しばらく青年団の活動が活発でした。結婚前の若い男女が一緒になってスポーツなどをし、その縁で結婚した人もおりました。昭和12、13年生まれくらいの人までが青年団で活発に活動していた年代で、戦後の一時期のこと(昭和30年前後まで)です。スポーツだけでなく文化部もあり、青年団誌や句集などを作っていたように思います。川内では最初、中学進学で別々になった人が交流のため作った会が青年団に変わっていったのです。当時この辺は農業が中心だったので、地域に若い人がたくさんおり、学校を出たらみんな青年団に入っていたのです。結婚したらやめて、女性は婦人会に入ります。青年団では踊ったり、演劇をしたり、療養所の傷痍(しょうい)軍人の慰問にも行きました。青年団の活動は夜や祝日が中心でした。田窪であれば隻手薬師(かたてやくし)さんのお祭り、志津川であれば『おわださん』で青年団が芝居などをしていたのを周囲の人がみんな見に来ました。祭りのときの神輿の世話や温泉郡の野球大会も青年団がやっていました。娯楽がない時代だったので、たくさんの人が集まりました。青年団と婦人会は年齢や活動分野は違いますが、地域のために活躍していたのです。当時青年団で活躍していた人たちが、現在老人クラブの会長とか役員になっています。今地域おこしなどを中心になってやっているのは、昔青年団で活躍した人たちです。」と話す。

『重信町誌』(1988年)によると、昭和20年代は青年団の全盛時代で、村や町に在住する16~25歳くらいまでの青年男女のほとんどが入団していた。団員は、北吉井300人、南吉井350人、拝志(はいし)250人を擁し、村づくりの中心的な組織であった。この時代の青年団の活動は相互の仲間づくりと地域行事への協力が主で、秋祭りなどは青年団が中心となり行われた。なかでもスポーツ活動は盛んであった。昭和30年代になると青年の都市への流出が多くなるとともに、職業が多様化し、多くを占めた農業青年が少なくなったため、青年団は弱体化していったという。

エ 嫁入り-タンスを見に近所の人が-

『村の記録(⑲)』には、昭和20年代の宇摩(うま)郡土居(どい)町関川(せきがわ)地区の結婚に関する調査資料がある。これによると結婚年齢は、男子平均26.8歳、女子23.2歳で、見合い結婚が全体の63.5%を占め、双方知り合いというのが21.2%、恋愛結婚はわずか3.5%しかなかった。98%が自宅で結婚式を挙げている。妻が外に仕事を持つケースは6%足らずで、ほとんどの女性が家事および家で農事の手伝いをしている。

当時の嫁入りの様子はどうだったのだろうか。

保内町の**さん、**さんは、「私の住んでいる地区では親戚(しんせき)(いとこ)同士で結婚することが多かったです。今は血が近いということで結婚しないらしいのですが、うちの地区では私くらいの世代はいとこ同士の結婚が多かったのです。伊方でもそうでした。嫁ぎ先は近所で親同士が決め、本人も暗黙のうちにそうして嫁いでいくものだと思っていました。昔は恋愛をすることを悪いこと、恥ずかしいことと受け止める風潮がありました。昔は自由に恋愛をして結婚するような力が若い人にはなく、やはり家とか親の力が絶大だったのでしょう。」と話す。**さんは、「私の時代は恋愛が多くなりました。私は嫁入りのとき、実家の母に『嫁ぎ先でけんかして実家に帰ってきても家には入れない。』と言われました。実際、つらくて実家に帰ったときに母は戸を開けてくれませんでした。嫁入りの前に『おはぎ』を配る習慣がこのあたりにはあります。『落ち着きぼた餅(もち)』といい、お嫁さんが嫁ぎ先で落ち着くようにとのことで配るらしいのです。親戚や近所の人に1軒につき6~8個くらいずつ配るのでかなりな量になります。」と話す。

松野町の**さんは、「結婚のときは、落ち着き餅とお澄まし汁が出され、花嫁はそれを食べます。お澄まし汁には小さな紅白の団子か餅のようなものが入っていました。落ち着き餅はあんこが入った紅白2個のお餅です。お嫁さんは結婚式の前に待機する部屋でこれを食べます。お嫁さんと一緒に来た人(仲人や親)にもこれが振る舞われました。」と話す。

東温市の**さんは、「私は昭和26年(1951年)にお見合い結婚しましたが、髪を伸ばしていたので自分の髪で島田も結いました。式は家で挙げました。地域には仲人さんがおりましたが、後に私自身も13組の仲人をしました。」と話す。**さんは、「当時は見合いが多かったのですが、青年団に入っている人は恋愛も多かったようです。東温地域では嫁入りのときに特別なお菓子などはありませんが、タンスを開けて近所の人に見てもらう習慣はありました。タンスの中にたくさんの衣装(着物)があればいい嫁で、昭和30年代くらいまではそういう習慣がありました。嫁入りして一週間くらいは『近所の人が見にくるから、戸を開けておけ。』と言われました。昭和20年代から30年ころは、重信、川内この近辺同士の結婚が多かったです。」と話す。**さんは、「結婚式を公民館を借りてやることもありました。貸衣装もそろえて安く式をあげることができるのですが、公民館は結婚式の場所と道具は提供するものの、世話をする人がいないため、身内の者はお膳の用意などいろいろ忙しかったといいます。」と話す。

新居浜市の**さんは、「私たちが結婚した当時は、女の人がそこまで積極的ではなく、世話をする人がいての結婚が多かったようです。嫁入りの時に、新居浜では『パン豆』を近所に配ります。俵で五つも六つも用意しました。パン豆を作る店は、昔はたくさんありましたが、今は市内で2軒になってしまいました。嫁入りした家に子どもがパン豆をもらいに行く習慣は、学校で人にモノをもらいに行くなと指導され、なくなってしまいました。嫁入り道具のタンスの中身を近所の人が見に来る風習は、新居浜にもあります。嫁入り道具は実家の経済力により差がありました。嫁入り道具が多いところは、お豆さんも多かったです。」と話す。高橋さんは、「私は昭和32年(1957年)に結婚したとき、大小のたらい、自転車(当時は珍しかった。)、布団櫃(ふとんびつ)、四尺ダンス、整理ダンス、洋服ダンス、衣桁(いこう)、応接台、火鉢、重箱、普段のものと客用の布団、夏の座布団・冬の座布団20枚ずつなどを持参しました。嫁入り道具そのものは、みんなそんなに変わりはなく、30年代半ばあたりから電化製品が入るようになりました。」と話す。

四国中央市の**さんは、「私は家が貧乏だったので、体一つで嫁ぎました。そのため嫁ぎ先で『タンスいっぱいの衣装を持ってくる嫁をもらった所は幸せだ。』と長い間皮肉を言われました。」と話す。**さんは、「讃岐(さぬき)(香川県)では、嫁入り道具を豪華にそろえる習慣があるため、『嫁をもらうなら讃岐からもらえ、しかし讃岐には嫁をやるな。』といわれます。讃岐から嫁をもらうと、子どもができたときも子ども服を嫁の実家から送ってもらえます。しかし讃岐に嫁ぐとこっちで物を多く用意しなければならないので大変なのです。」と話す。

|

図表1-2-3 愛媛県の女学校設立状況 『愛媛の学校事始(⑮)』、『愛媛県史 教育』ほかから作成。 |

図表1-2-4 愛媛県の男女別進学率の推移 『21世紀に向けた愛媛の女性の新しい生き方と生活文化づくりに関する研究(⑭)』から作成。 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索