データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

一 農法・技術の水準

序 説

明治二〇年代の果樹導入時代及び三〇年代の普及時代における農法・技術は、幼稚な模索の時期であり、明治末期から大正にかけて、ようやくある程度の体系化がなされたことは、果樹先進県の歴史も同様である。それは後で述べる試験研究機関の設置とも関連するが、以下果樹栽培技術の記録と共に概説する。

苗木導入と接木

果樹の導入は、先進地からの接木苗の購入にはじまり、次には接穂を苗木産地に送って、その苗木を購入し、更には、接木技術の修得による自家育苗や県内育苗家からの購入に発展した。県内の柑橘先進地である立間地区での加賀山金平の自家育苗、道後村持田の三好保徳の自ら栽培家であると共に苗木を育成して頒布した先駆的業績などにより、次第に果樹の接木技術と栽培普及の基盤がつくられた。

果樹の栽植密度

明治時代の果樹植栽は、全体的に密植の傾向が強く、主要果樹についてみると、柑橘類については、『立間柑橘』によれば、温州・ネーブルは反当一〇〇本内外、夏柑八〇本内外と書かれている。『愛媛の果樹』には、「多くは開園当時過多の植込みをなし、各樹の距離一間半内外」とある。しかも「栽培後四、五年間は、桑、大豆、小豆、麦、蔬菜類など間作が行はれたが、甘藷は禁止された」という。梨についても密植が多く、植付本数は反当三〇〇本以上のものがあったが、それから間引きして、六、七年後に一〇○本にするのが適当としていた。一般には一間半~二間内外の距離に植えるものが多かった。

剪定・整枝・摘果

柑橘類の剪定技術は、明治三八年、興津農試園芸部石原助熊技師によって輸入普及され始めたとされているが、明治時代の愛媛県の剪定技術水準は、『立間柑橘』には、「樹は半円形に仕立て下垂枝、懐枝、枯枝又は樹姿を乱すべき枝は、二、三月の候適当に剪去せらる」という程度であった。

落葉果樹では、桃・梨などの剪定整枝は、柑橘類よりもその必要性が重視されて、剪定技術の導入や研究がそれなりに進み、桃の盃状形にはじまる剪定整枝が梨にも採用され、「冬期より早春に渉り贅枝を剪除し枝梢の尖頭を剪定す、夏期新芽の尖頭を摘取す。剪定の形状は、苹果は円錐形或は盃状形にして、梨樹は盃状形及垣造りに仕立つ」(明治三四年愛媛県農会報)とあり、袋掛けと共に栽培管理の主要作業の一つであった。

柑橘類の摘果は、農試園芸部恩田鉄弥博士によって、すでに明治三八年、その必要性が勧告されたが、栽培家には採用普及されず、昭和戦後になって、農法の一つとして定着したのである。

落葉果樹については、不良果を摘果して袋掛けを行う必須の作業として実施され、摘果自体がまた病虫害の防除に必要なものとなっていた。

開園と立地

果樹の導入、開園は、山林荒地を開墾するものと、普通畑(ハゼやいも)からの転換によって進行した。中予、東予は比較的山林開墾によるものが、南予は畑からの転換によるものが多く、「愛媛柑橘」によれば、当時(明治四三年)六〇%が山林開墾によると推定している。

開園について『立間柑橘』は、「傾斜甚しからざるものは、土地は単に打起すのみなれども、傾斜稍急なる土地は、幅一間ないし二間の階段を造り、傾斜いよいよ急なるに至りては、栽植すべき場所のみ直径四、五尺の円形階段となすもあり、いづれも深さ八寸ないし一尺に耕起」と記している。

土 壌

果樹が栽培されている土壌は、地質的にみると次のように大別される。

(1) 瀬戸内海の島しょ部の土壌は、花崗岩を母材としたものが多く、一部に秩父古生層、安山岩の土壌が点在している。陸地

部は、松山・今治地方が花崗岩、周桑・新居地方は洪積層・沖積層、東部海岸地方に中生層和泉砂岩の風化土壌がある。

(2) 南予海岸地域は、結晶片岩(緑泥片岩)、秩父古生層および中生層砂岩の土壌が多い。

(3) 中山間地帯は、結晶片岩と中生層砂岩である。

肥培管理

果樹の肥料は、明治の後半に至って、ようやく先覚者の実験的研究をよりどころとした施肥量や施肥時期、施用肥料の種類、施肥方法の体系化がなされるようになったが、科学的分析や肥効試験の裏付けをもったものではなく、経験的施用方法というべき水準のもので、『立間柑橘』にある施用例もその一つである。興津の農試園芸部などで、肥料試験が開始されたのは明治末期であり、その成果が体系づけられるのは、大正中期以後である。明治三四年の「愛媛県農会報」によると「鯡、油粕、大豆粕、米糠、草木灰、堆厩肥、青草、海草、干鰯、人糞等にして、施肥の季節は、寒肥として鯡、油粕などを用い、秋季堆肥、青草の類を用う、一〇年以上の樹に寒肥として施用する分量は二升ないし三升、この価格一五銭」とあり、中耕は「早春一回深耕、春、夏、秋の三季除草数回、秋季一回深耕」と記されている。

病 害

柑橘類の病害は、明治中期までは、スス病とソウカ病位が、病害の主たるものであったが、国内・海外にわたる苗木の移輸入がひろがるにつれて、新しい病害が発生し、次第に病害への認識が高まるようになった。明治三〇年代には、各地に農事試験場が設置されて、病害の試験研究も盛んになり、一般の関心を呼ぶことになったが、試験研究の成果が活用されるようになるのは、大正時代になってからである。

落葉果樹の病害について、「愛媛県農会報」(明治三四年)は、梨を対象に「最も恐るべき病害は、赤斑病・黒斑病で、風雨多き年は伝播、蕃殖最も盛んなり。防除法は、五、六月葉面に病菌発生の徴ある部分を摘除し、且つ落葉及び被害果実、枝梢を焼棄する」と記されている。

害 虫

柑橘類の虫害についても、明治中期までは、その発生伝播も比較的少なく、またその駆除も極めて幼稚な水準にあったようで、前記「愛媛県農会報」には、「害虫の種類多しと雖とも、重なるものは左の如し」として、介殼虫・か虫・天牛虫・烏しょくがあげられているに過ぎない。明治の後期に入るにしたがって生産の急速な拡大は、苗木の移動を盛んにして、それが害虫の密度を増すことになった。明治末期には、長崎、静岡などの先進県において、イセリヤ・ルビローなどの恐るべき介殼虫の発生が大きな衝撃をもたらした。当時本県の柑橘主産地立間では、「介殼虫、か虫等は石油乳剤散布により、天牛虫は毎年五、六月の候土際を検し卵を圧殺す。其他赤壁虫、絵書虫、アゲハ蝶等あり」と『立間柑橘』にあり、まだ明治末期には、イセリヤ・ルビローなどの発生がなかったことがわかる。

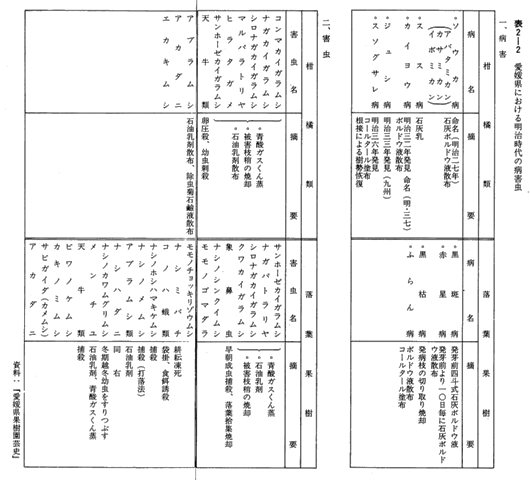

落葉果樹の害虫について「愛媛県農会報」(明治三四年)は、「虫害の種類多く、綿虫、象鼻虫の被害は皆無と言うべきも、彼の恐るべきサンホーゼ介殼虫は既に村内に分布して被害せり、重なる害虫左の如し」として、蝉し類・蛾類・蛇類・果蠧・芽虫・避債虫・天牛・金亀子・介殼虫類・蚜虫などがあげられており、「駆除法は、葉巻虫、芽虫、避債虫、蛇虫(繭)等は、落葉期間内に捕殺す。天牛は五月の候飛翔して産卵せんとする成虫を捕殺し、卵子は産附せる局部を爪にて押しつぶす。既に幼虫となり樹心に蝕入するものは、針金をもって刺殺す。金亀虫は朝露の未だ散ぜざる時、樹枝を動揺して地上に落下したるものを捕殺す。介殼虫、か虫類は石油乳剤を注射す」とあり、綿虫の被害発生がこれより後であることが推定される。本県における明治時代の病害虫は、別表(表2-2)に集約されている。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索