データベース『えひめの記憶』

面河村誌

(五) 石鎚山系の新説

これまで、石鎚山系は「古石鎚海」説が学界の定説になっていたが、昭和五四年(一九七九)高知大学理学部甲藤次郎教授らの手で、淡水にしか生存しない水生の植物化石サンショウモの化石が発見され「石鎚山系湖沼一説を発表し、大きな波紋を呼んでいる。

かつて、愛媛大学名誉教授・永井浩三、愛媛大学教育学部長・堀越和衛の地質調査、研究によると石鎚山系第三紀層は二つに分けられ、下部を久万層群、上部を石鎚層群と呼ばれる。始新世の久万層群はさらに下部を二名層、上部を明神層と分ける。二名層は結晶片岩の壊れた磯岩が主体で、その上に乗っている明神層は砂岩・変成岩・花崗岩でつくられている。

「古石鎚海」の存在を物語る化石は久万町父二峰地区二名の東条から有孔虫、コケムシ・二枚貝・石灰藻、同じ二名の中条からネズミザメ・サンゴ・二枚貝、さらに下坂場峠からコムケシ・ウニのトゲ・二枚貝、ひわだ峠から二枚貝などが発見されている。いずれも海産の生物であるため、二名層は海の堆積、すなわち海成層であると永井氏が考察したゆえんである。同氏が作成した「久万層群分布地域地質図」を見ると二名層は久万町二名・古岩屋のほか美川村岩屋寺・面河村中山などに走っている。

二名層の上部にある明神層からはハスやカツラの古い型のものやビロウ類などの化石が発見されている。なかでもハスの葉のかけらとレンコンの化石は「古石鎚海」の海進が後退したあとの沼地説の根拠となっている。

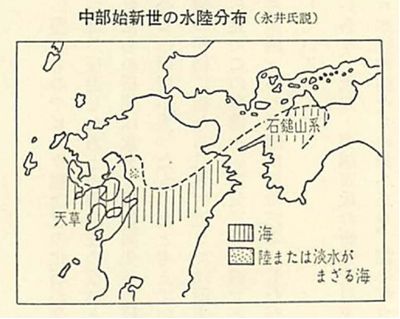

「石鎚山系湖沼」説を打ち出している甲藤教授は「私たちの研究は永井・堀越両先生の研究結果を踏まえ、修正定義したものだ。両先生の心血注いだ労苦があってこそ今日の研究が実ったものだと考えている。」と両先生の研究を高く評価している。甲藤教授理論は、久万層群分布地域の西側に当たる二名付近までは西方から海進してきた海であった。海棲化石がそれを立証している。浅海堆積層から見てこの海進を「古父二峰海進」と名付けている。その他の大部分は土石流扇状地堆積層・網状河川堆積層・湖成堆積層といった陸成層である。したがって「古石鎚海」は存在せず、中部始新世には二名までに浅海があっただけとしている。

長沢林道から名野川越にかけて湖成堆積層の露出地があり、永井・堀越両氏の研究資料を加味して考察すると当時はこの模式地を東南端として西北に延びる長径約八キロ短径約四キロの湖があり、湖の深さは約一〇〇メートルに及ぶ。水深は累積物の厚さから推定されたものである。現在の石鎚山を含むので「石鎚化石湖」と呼ぶ。高知県土佐郡本川村のシラザ峠にも湖沼性の堆積層の小分布地があり「シラザ小化石湖」と名付けている。

この「石鎚山系湖沼」説には堆積層のほかに動・植物の化石発見が裏打ちされている。昨年にはマルウタス(アカメガシワ)など。今年に入ってから淡水生物とみられる環虫類(ミミズやゴカイ類)のはった跡や魚のヒレの生痕化石を発見。いずれも長沢林道の名野川越付近の久万層群から、この六月には同じ場所でサンショウモの化石を発見した。これは水生のシダ植物で、比較的暖かい低地の沼や池など流れのない淡水にのみ存在する根なし草である。

『サンショウモの化石発見は湖沼説の決め手となった。中部始新世のころには今日の石鎚連峰一帯は低地であり、そこに存在した「石鎚化石湖」がしだいに土砂に埋められてゆき、沼沢地のようになった時代の植物であろう「石鎚化石湖」と「シサザ小化石湖」はあるいは一つのものであったかもしれない。』と説明している。

甲藤教授は「これからは石鎚山誕生の研究に取り組みたい。低地帯から一九八二メートルの巨大磯岩の山がどのようにしてできたのか、そのナゾを解いてみたい。始新世から上昇運動が起こり、それに火山活動・中央構造線の傾動運動が加わって今日の西日本最高峰となったものと思われるのだが……」と結んでいる。

なお、この「石鎚山系湖沼」説は今秋(一九七九)日本地質学会で発表される。

(昭和五十四年(一九七九)七月二十九日付「愛媛新聞」より)

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索